雨后初晴的日子里,漫步在公园的小路上,偶尔会看到积水表面浮着一层薄薄的油膜,阳光洒在上面,油膜边缘会泛起彩色的纹路,红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫依次排列,宛如上帝不小心打翻的调色盘。这种美丽的景象并非油膜本身拥有色彩,而是光在传播过程中发生的一种特殊现象 —— 干涉。很多人或许未曾留意,生活中类似的场景还有不少,比如肥皂泡表面闪烁的彩光、相机镜头上淡淡的蓝紫色反光,甚至昆虫翅膀在阳光下呈现的金属光泽,背后都藏着光的干涉原理。

要理解光的干涉,首先需要明确光的基本属性。17 世纪以来,科学家们对光的本质展开了漫长的探索,其中荷兰物理学家惠更斯提出的波动说认为,光并非是微小粒子的流动,而是一种类似于水波的机械波,能够在介质中以振动的形式传播。后来,英国物理学家托马斯・杨通过一系列实验,进一步证实了光的波动性,而光的干涉现象,正是波动性最直接、最有力的证据之一。简单来说,光的干涉指的是两束或多束频率相同、振动方向一致且相位差恒定的光相遇时,在空间某些区域相互加强,形成明亮的条纹;在另一些区域相互减弱,形成暗条纹的现象。这种明暗相间的条纹分布,就是干涉图样,它如同光留下的 “指纹”,清晰地展现出光的波动特性。

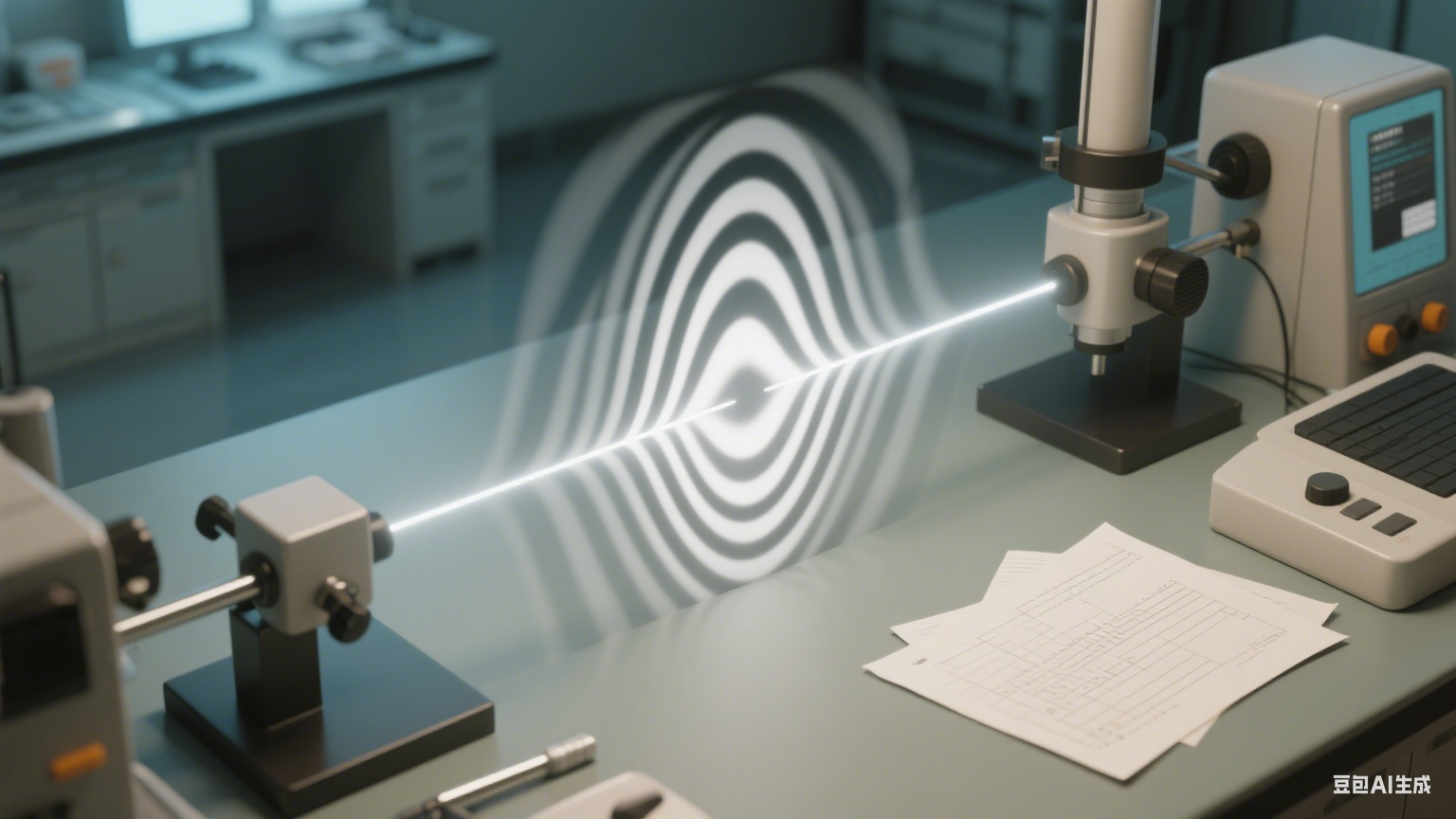

托马斯・杨在 1801 年设计的双缝干涉实验,是物理学史上验证光的波动性的经典实验。这个实验的装置看似简单,却蕴含着精妙的设计思路。实验中,杨首先让一束单色光(比如红光)通过一个狭缝,形成一束单一的柱面波,这一步的目的是保证后续的光具有相同的频率和稳定的相位。随后,这束光再通过两个相距极近(通常只有零点几毫米)的平行狭缝,这两个狭缝就如同两个新的 “光源”,它们发出的光来自同一束原始光,因此天然具备频率相同、振动方向一致且相位差恒定的条件,满足干涉的基本要求。当这两束光传播到前方的光屏上时,奇迹便发生了:光屏上不再是两个狭缝对应的亮斑,而是出现了一系列等间距的明暗相间的平行条纹,这就是典型的双缝干涉图样。

为什么会出现这样的条纹呢?这需要从光的波动传播规律来解释。当两束光从双缝出发到达光屏上某一点时,它们所经过的路程会存在差异,这个差异被称为 “光程差”。如果光程差恰好等于光的波长的整数倍(比如 0 倍、1 倍、2 倍……),那么两束光的波峰和波峰就会相遇,波谷和波谷也会相遇,它们的振动会相互叠加,使得该点的光强增强,从而形成明亮的条纹;反之,如果光程差等于光的半波长的奇数倍(比如 0.5 倍、1.5 倍、2.5 倍……),那么一束光的波峰就会与另一束光的波谷相遇,它们的振动会相互抵消,使得该点的光强减弱,甚至变为零,从而形成暗条纹。由于光屏上不同位置的光程差不同,因此就出现了明暗交替的条纹分布。而且,条纹的间距与光的波长、双缝到光屏的距离以及双缝之间的间距有关,通过测量条纹间距,还可以计算出光的波长,这也是早期科学家测量光波长的重要方法之一。

除了双缝干涉,生活中常见的干涉现象还有薄膜干涉,开头提到的油膜彩光和肥皂泡彩光都属于这一类型。以肥皂泡为例,肥皂泡的壁是一层极薄的液体薄膜,当阳光照射到肥皂泡表面时,一部分光会在薄膜的上表面发生反射,另一部分光则会穿过上表面,在薄膜的下表面发生反射,然后再穿过上表面射出。这两束反射光来自同一束入射光,满足干涉条件,因此会发生干涉。由于阳光是由不同波长的单色光组成的(红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的波长依次减小),对于薄膜的不同厚度处,两束反射光的光程差不同,能够相互加强的光的波长也不同。比如在薄膜某一厚度处,光程差恰好等于红光的波长整数倍,那么这里就会呈现红色;而在另一厚度处,光程差恰好等于蓝光的波长整数倍,这里就会呈现蓝色。肥皂泡的薄膜厚度不均匀,从边缘到中心厚度逐渐变化,因此不同波长的光在不同位置得到加强,最终形成了多彩的条纹。

薄膜干涉不仅能带来视觉上的美感,在工业生产和科学研究中也有着广泛的应用。比如在光学仪器制造中,为了减少光线在镜头表面的反射损失,提高镜头的透光率,工程师们会在镜头表面镀上一层或多层透明的薄膜,这层薄膜被称为 “增透膜”。增透膜的厚度经过精确计算,使得在薄膜上下表面反射的两束光发生相消干涉,从而减弱反射光的强度,让更多的光能够透过镜头。我们常见的相机镜头、显微镜镜头呈现出淡淡的蓝紫色,就是因为增透膜对可见光中波长较短的蓝光和紫光的反射抑制效果稍弱,这些波长的光被反射出来,形成了我们看到的颜色。

此外,薄膜干涉还可以用于检测物体表面的平整度。在工业检测中,工作人员会将一块标准的平面玻璃(称为 “平晶”)放在待检测的工件表面上,由于工件表面可能存在微小的凸起或凹陷,平晶与工件之间会形成一层极薄的空气薄膜。当单色光照射到这个空气薄膜上时,上下表面反射的光会发生干涉,形成明暗相间的干涉条纹。如果工件表面是平整的,那么空气薄膜的厚度均匀变化,干涉条纹就是平行的直线;如果工件表面存在凸起或凹陷,空气薄膜的厚度变化就会出现异常,干涉条纹也会随之弯曲或变形。通过观察干涉条纹的形状和分布,工作人员就能准确判断出工件表面的平整程度,这种检测方法的精度极高,甚至可以检测出纳米级别的表面起伏,在半导体芯片制造、光学元件加工等高精度领域发挥着重要作用。

光的干涉现象不仅揭示了光的波动本质,还为人类提供了一种强大的研究和应用工具。从托马斯・杨的双缝实验到现代工业中的薄膜检测,从肥皂泡上的彩色条纹到相机镜头的增透膜,光的干涉始终在我们的生活和科研中扮演着重要角色。它让我们看到,看似普通的光,背后隐藏着精妙的物理规律,而对这些规律的探索和利用,也不断推动着人类科技的进步和对自然世界的深入认知。当我们下次再看到雨后油膜上的彩色纹路时,或许就能更深刻地理解,这不仅仅是一种美丽的自然景象,更是光的波动特性在我们眼前上演的奇妙 “牵手” 表演。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:光的奇妙 “牵手”:解密干涉现象的奥秘 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/59489.html