典型性是我们认知世界、理解事物时频繁接触却容易被忽略的重要特质。它并非抽象的理论概念,而是渗透在生活场景、学科研究、信息传播等多个领域的实用工具,帮助人们快速把握事物的核心特征,减少认知负担。无论是在挑选商品时参考 “经典款”,还是在学术研究中选择 “代表性案例”,抑或是在文学创作中塑造 “典型人物”,本质上都是对典型性的运用。理解典型性的内涵、表现形式与应用逻辑,能让我们更高效地处理信息、做出判断,也能更清晰地洞察事物背后的规律。

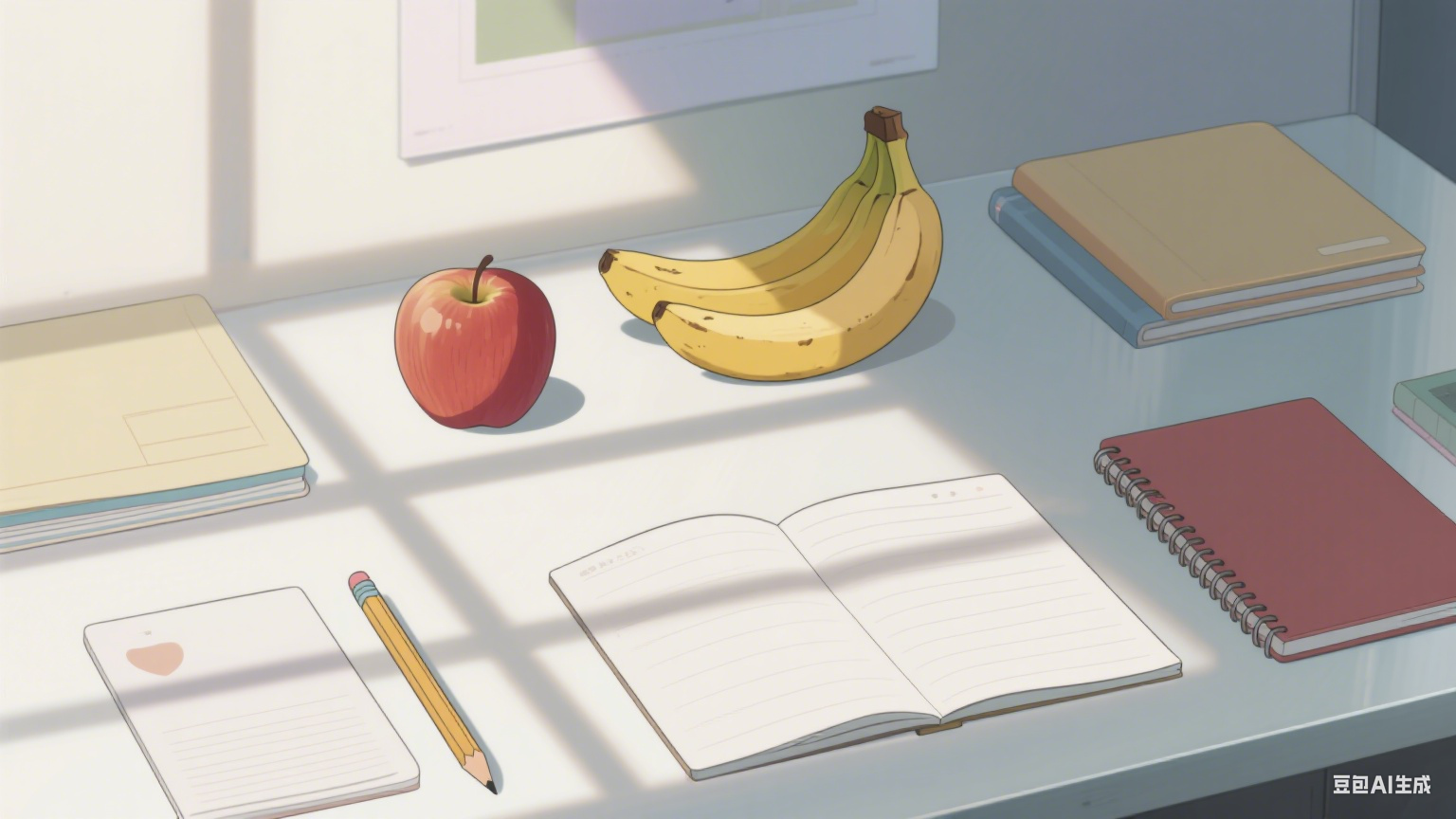

从日常体验来看,典型性最直观的表现是 “符合类别印象”。比如提到 “水果”,多数人首先想到的会是苹果、香蕉这类果实饱满、口感清甜、便于直接食用的品种,而非榴莲、牛油果这类口感或食用方式较为特殊的水果;提到 “文具”,铅笔、笔记本、橡皮会成为优先联想对象,而不是专业绘图用的针管笔或大型画板。这种差异源于前者更符合人们对对应类别的 “典型认知”—— 它们具备该类别最普遍、最显著的特征,且在生活中出现频率更高,更容易被纳入大众的基础认知框架。这种基于典型性的认知方式,能帮我们在面对陌生事物时,通过与典型特征对比快速归类,比如看到一种从未见过的圆形浆果,会因它符合水果的典型形态而初步判断其可食用性,后续再结合其他信息验证。

在学术研究领域,典型性的价值体现为 “案例的代表性”。研究者在开展社会调查、心理学实验或历史分析时,不会随意选择研究对象,而是会筛选具有典型性的案例 —— 这些案例能集中反映研究问题的核心特征,避免因个体特殊性导致结论偏差。例如,研究城市中产阶级的消费习惯时,研究者可能会选择在职业、收入、家庭结构等方面处于该群体中间水平的家庭作为典型案例,而非极端高收入或低收入的家庭;分析传统手工艺传承问题时,会优先关注那些保留了核心技艺、传承脉络清晰且面临普遍行业困境的手艺人,而非技艺已严重改良或仅靠小众收藏维持的特例。通过典型案例得出的研究结论,能更准确地推广到同类群体或现象中,提升研究的可信度与实用价值。

典型性的核心特征之一是 “相对性”,它并非固定不变的标准,而是会随参照范围、认知背景的变化而调整。同样一个事物,在不同类别或场景中,可能具备典型性,也可能不具备。比如,一款定价 1000 元的运动鞋,在 “平价运动鞋” 类别中可能不属于典型(多数平价款定价在 300-500 元),但在 “中高端运动鞋” 类别中就可能成为典型(该类别普遍定价在 800-1500 元);一位擅长现实主义题材的作家,在 “当代文学创作者” 群体中可能不算典型,但在 “地方现实主义文学流派” 中就可能是典型代表。这种相对性提醒我们,判断一个事物是否具有典型性时,不能脱离具体的参照框架,否则会得出片面甚至错误的结论。

在信息传播与文化创作中,典型性是提升内容感染力与传播力的关键。新闻报道中,记者常会选取具有典型性的人物或事件作为切入点 —— 比如报道乡村教育发展,会聚焦一位扎根偏远山区、见证当地教育变迁的教师,通过他的经历展现乡村教育的整体面貌,这种典型化的叙事方式比罗列数据更易引发读者共鸣;文学作品中,典型人物的塑造是经典作品流传的重要原因,如《骆驼祥子》中的祥子,他身上兼具底层劳动者的勤劳、坚韧与被时代压迫的无奈,集中反映了特定社会背景下底层群体的命运,成为跨越时代的典型形象。这类具有典型性的内容,能突破个体经验的局限,让不同背景的受众都能从中看到普遍的情感或现实映射,从而实现更广泛的传播与更深远的影响。

需要注意的是,典型性不等于 “普遍性”,二者存在本质区别。普遍性强调的是 “数量上的多数”,即某一特征在群体中出现的比例较高;而典型性强调的是 “特征的代表性”,即某一事物是否集中体现了该类别的核心属性,与数量多少无必然关联。例如,在 “鸟类” 这一类别中,鸵鸟是数量较少的物种,不具备普遍性,但它依然具有一定的典型性 —— 它具备鸟类的核心特征(有羽毛、卵生、恒温),只是在 “会飞” 这一非核心特征上与多数鸟类不同;相反,有些事物可能在数量上占比高,却不具备典型性,比如某所学校中,因临时政策转入的短期借读生数量较多,但这些借读生的学习周期、课程参与度等与该校常规学生差异大,无法代表该校学生的典型特征。混淆典型性与普遍性,容易导致认知偏差,比如在招聘时仅因某类专业毕业生数量多就认定其符合岗位典型需求,忽视岗位真正需要的核心能力,最终影响招聘效果。

典型性的应用也存在潜在误区,需警惕 “过度依赖典型” 导致的认知固化。由于典型性能帮助人们快速形成认知,部分人可能会将典型特征等同于 “唯一标准”,忽视事物的多样性与特殊性。比如,认为 “程序员都不善言辞”“文科生数学能力弱”,就是将某类群体的典型印象绝对化,忽略了个体差异;在产品设计中,若过度依赖 “典型用户” 需求,可能会忽视小众用户的合理需求,导致产品适用性受限。避免这类误区的关键,是在利用典型性提升认知效率的同时,保持对事物特殊性的关注,既通过典型把握整体特征,也通过个体差异丰富认知维度,实现 “典型认知” 与 “多元观察” 的平衡。

从认知心理学角度来看,人类对典型性的依赖源于 “认知经济性” 原则。大脑处理信息的能力有限,面对复杂多样的世界,需要通过简化认知流程来节省精力 —— 典型性正是这样一种简化工具,它让大脑无需逐一分析每个事物的所有特征,只需通过与典型特征对比就能快速归类、判断。这种认知机制在人类进化过程中发挥了重要作用,比如原始人通过识别典型的危险动物特征(如锋利的牙齿、攻击性姿态)快速避险,现代人通过识别典型的交通信号灯颜色(红灯停、绿灯行)保障出行安全。可以说,对典型性的运用是人类适应环境、提升生存效率的本能反应,也是现代社会中人们应对信息过载的重要方式。

在实际生活中,主动运用典型性思维能帮我们解决诸多问题。购物时,通过识别某类商品的典型特征(如优质家电的核心参数、正品服装的工艺细节),可减少被劣质产品误导的概率;学习时,通过梳理某一学科的典型知识点(如数学中的典型题型、语文中的典型修辞手法),能更高效地构建知识体系;工作中,通过分析同类任务的典型流程与常见问题,可提升处理事务的效率与质量。当然,运用典型性思维的前提是准确把握事物的核心特征与参照框架,避免因对典型的理解偏差导致决策失误。

典型性是贯穿于人类认知、研究、创作与生活的重要特质,它既是帮助我们简化认知、提升效率的工具,也是理解事物规律、把握核心特征的钥匙。认识典型性的内涵、特征与应用逻辑,不仅能让我们更清晰地看待世界,也能让我们在日常决策与学习工作中更具主动权。在注重个性化与多样性的当下,合理运用典型性思维,平衡 “典型认知” 与 “多元探索”,才能更好地适应复杂多变的现实环境,实现个人认知与能力的提升。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:解密典型性:藏在日常与认知中的关键特质 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/61084.html