陈砚秋第一次在古籍修复台上看见那片残缺的《庄子》残卷时,指尖的羊毫笔突然顿住。残卷边缘泛着焦黄色,像是被岁月啃噬过的痕迹,其中 “物物而不物于物” 六个字却依旧清晰,墨色在宣纸上晕开的层次,让他想起三年前在哲学系旁听时,老教授在黑板上写下的 “存在先于本质”。那时他总觉得,古籍修复是与过去对话,而哲学是与星空对话,两者隔着无法逾越的时空,直到这卷残破的典籍在他面前铺开,那些散落在时光里的思想碎片,突然有了相互勾连的脉络。

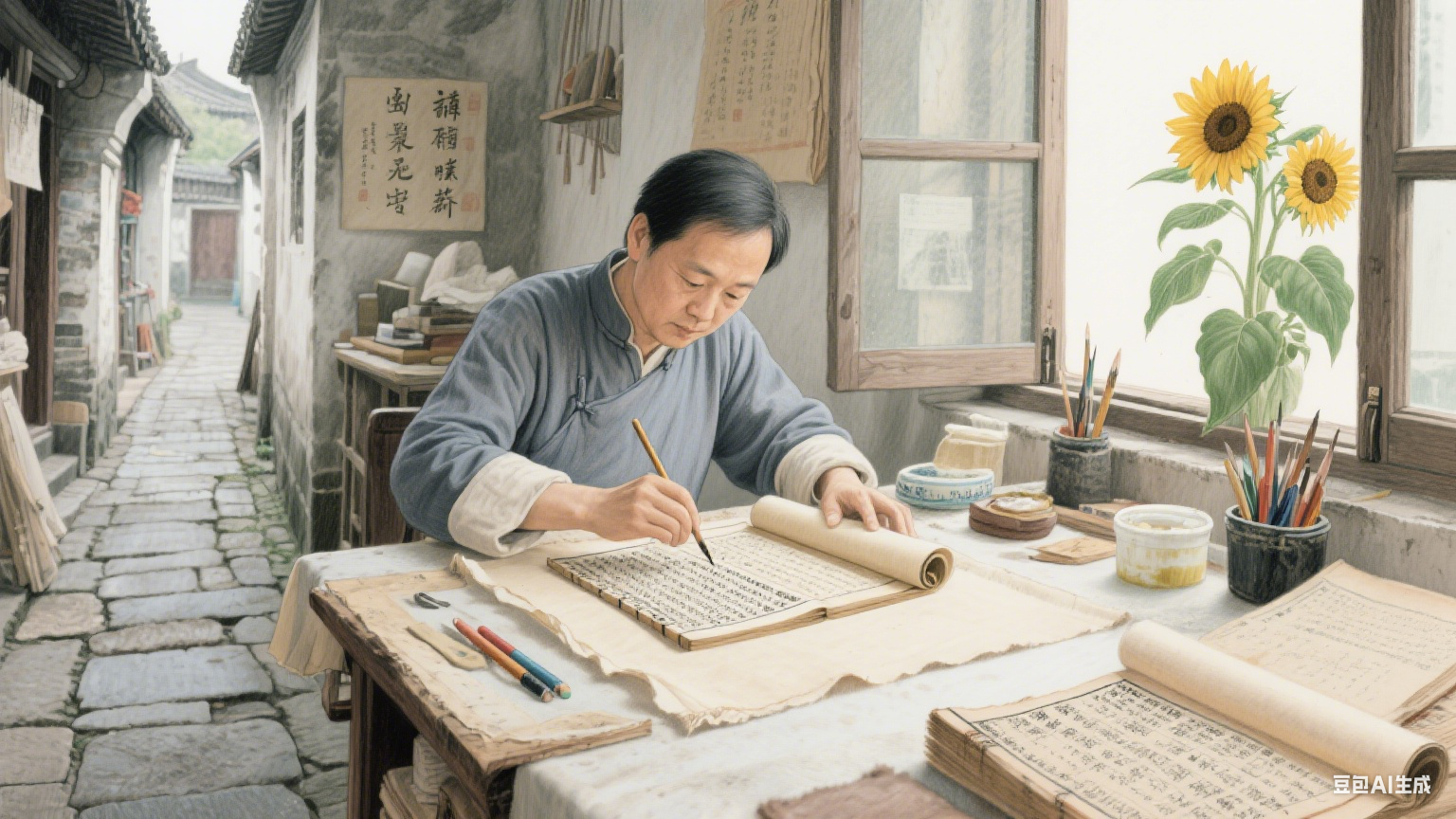

陈砚秋的修复工作室藏在老城区一条青石板巷子里,推开斑驳的木门,空气中总会飘着糨糊与宣纸混合的淡淡气息。工作室靠窗的位置摆着一张长长的修复台,台面上整齐排列着镊子、竹刀、喷水壶,还有他从各地搜集来的旧宣纸。大多数时候,他都独自坐在台前,对着破损的古籍小心翼翼地操作,仿佛在拆解时光的密码。有一次,隔壁花店的老板娘送来一束向日葵,笑着说:“陈师傅,你总对着这些旧东西,不觉得闷吗?” 他当时正用竹刀轻轻挑起一张残破的书页,闻言抬头望了望窗外的阳光,向日葵的花瓣在阳光下泛着暖黄的光泽,他忽然想起海德格尔说的 “诗意地栖居”,或许正是在这些看似枯燥的修复里,他找到了属于自己的栖居方式。

去年深秋,一位姓林的老人抱着一个旧木盒找到陈砚秋。老人的手有些颤抖,打开木盒时,里面躺着一本民国时期的哲学笔记,纸页已经泛黄发脆,几处还沾着褐色的霉斑。“这是我父亲留下的,他当年在燕京大学读哲学,这些笔记记了整整五年。” 老人的声音带着哽咽,“我想把它修好,让孙子也能看看爷爷年轻时的样子。” 陈砚秋接过笔记,指尖触碰纸页的瞬间,仿佛能感受到几十年前那位年轻人在灯下书写的温度。笔记里有对康德 “纯粹理性批判” 的批注,还有对尼采 “超人哲学” 的思考,字迹时而工整,时而潦草,像是记录着主人当时的心境。在修复那本笔记的半个月里,陈砚秋每天都会花一小时翻阅那些文字,他发现那位不知名的哲学爱好者,在笔记里写过这样一句话:“哲学不是书斋里的空谈,是在生活里找答案。” 这句话让他想起自己小时候,跟着祖父学习古籍修复时,祖父总说:“修复古籍不是把破纸粘好,是让那些藏在字里行间的故事,能接着往下说。” 原来,无论是修复古籍,还是研读哲学,本质上都是在与那些逝去的时光、那些未完成的思考对话。

有一次,陈砚秋的工作室来了一位特殊的访客 —— 刚读大一的哲学系学生小周。小周抱着一本厚厚的《存在与时间》,一脸困惑地问:“陈师傅,我总觉得哲学离生活太远了,课本里的那些概念,比如‘此在’‘烦忧’,我根本不知道该怎么理解。” 陈砚秋没有直接回答,而是让小周坐在修复台前,给他递了一张破损的宣纸和一把镊子。“你试试把这张纸拼完整,不用急,慢慢找它们的纹路。” 小周接过工具,一开始手忙脚乱,镊子总是夹不住细小的纸碎片,后来渐渐静下心来,顺着宣纸的纤维纹路一点点拼接。两个小时后,当那张残破的宣纸大致恢复原状时,小周突然抬起头说:“陈师傅,我好像明白了,‘此在’是不是就像这张纸?原本是完整的,却在时光里变得破碎,而我们活着,就是在一点点把自己的碎片拼起来,找到属于自己的纹路?” 陈砚秋笑着点头,他想起自己第一次读萨特的 “自由选择” 时,也是在修复一本宋代的诗集时突然领悟的 —— 当时他面对一页严重破损的诗稿,不知道该用哪种糨糊,是选传统的小麦糨糊,还是用更牢固的化学糨糊?后来他选择了前者,因为小麦糨糊虽然不如化学糨糊牢固,却能更好地保留古籍的原始质感,就像人在面对选择时,或许没有绝对正确的答案,却要为自己的选择承担责任,这大概就是自由的意义。

工作室的墙上挂着一幅装裱好的书法作品,是陈砚秋自己写的 “守破离” 三个字。这是他从日本古籍修复师那里学到的理念,“守” 是遵守传统技法,“破” 是突破传统束缚,“离” 是形成自己的风格。他觉得,这三个字用来形容当代哲学的状态,也十分贴切。当代哲学不再像传统哲学那样,追求构建完整的理论体系,而是更注重在生活中发现问题、解决问题,就像他修复古籍时,不会拘泥于固定的方法,而是根据每一本古籍的破损情况,灵活调整修复方案。有一次,他修复一本清代的戏曲剧本,剧本的纸页已经脆化到稍微一碰就会碎裂,传统的修复方法根本无法使用。他尝试了多种材料,最后用蚕丝和天然树脂混合制成了一种新的修复剂,既保留了纸页的原始质感,又增强了纸页的韧性。这件事让他想到当代哲学中的 “实用主义”,不是放弃理论思考,而是让理论更好地服务于生活,就像他用新的修复剂拯救了一本濒临消失的戏曲剧本,哲学也能在解决现实问题的过程中,焕发出新的生命力。

今年春天,陈砚秋收到了林老人寄来的照片。照片里,老人的孙子正捧着修复好的哲学笔记,坐在阳光下认真阅读,笔记的封面上,陈砚秋用小楷写了一句话:“思想不会因时光褪色,只会随传承发光。” 看着照片里那个专注的小小身影,陈砚秋忽然想起自己刚开始修复古籍时,祖父对他说的话:“我们修复的不是书,是一代代人留下来的念想,是那些还没说完的话。” 或许,当代哲学也是如此,它不是躺在书本里的冰冷概念,而是藏在每一个人的生活里,藏在每一次对自我的追问、对世界的探索里。就像他在修复古籍时,总能在那些残破的纸页里,找到意想不到的惊喜 —— 可能是一句被墨渍掩盖的批注,可能是一张夹在书页里的旧书签,而当代哲学,也在每一个人对生活的认真态度里,藏着照亮生命的光。

那天傍晚,陈砚秋收拾好修复台,关好工作室的门。青石板巷子里,夕阳把他的影子拉得很长,巷口的老槐树落下几片叶子,轻轻飘落在他的肩头。他想起白天修复的那本明代的哲学著作,里面有一句话:“道在日用之间,理在寻常之处。” 他抬头望了望天边的晚霞,晚霞把天空染成了温柔的橘红色,远处传来孩子们的笑声,还有卖糖葫芦的小贩的吆喝声。这些平凡的日常,这些琐碎的瞬间,不正是当代哲学最生动的注脚吗?当我们在为生活奔波时,当我们在为选择犹豫时,当我们在为失去难过时,其实都是在与哲学对话,都是在寻找属于自己的答案。而那些藏在古籍里的思想,那些写在书本里的哲学,也在这样的对话中,慢慢融入我们的生活,成为我们生命的一部分。就像陈砚秋修复的那些古籍,它们不再是被束之高阁的文物,而是能被人翻阅、被人理解、被人传承的故事,而当代哲学,也在这样的传承与实践中,继续着它的追问与思考,继续着它与每一个生命的相遇。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:墨痕里的哲思:一位古籍修复师的当代叩问 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/61989.html