咱们每天都在接触各种 “知识”—— 有人说吃某种食物能治百病,有人说星座能预测未来,还有人用公式推导宇宙起源。这些说法里,有的是科学,有的却不是,可到底怎么区分呢?这就涉及到一个很有意思的话题:科学与非科学的划界。简单说,就是找到一条 “线”,把真正的科学和那些打着科学旗号、或者看起来像科学却不是科学的东西分开。别觉得这事儿离咱们远,生活里好多坑都和分不清这个有关,比如买保健品时被忽悠,或者轻信一些没有根据的 “养生秘诀”,其实都是没搞懂科学和非科学到底差在哪儿。

要聊这个划界问题,得先说说为啥它重要。咱们都知道科学靠谱,因为它能帮咱们解决实际问题 —— 从治疗疾病到发明手机,再到预测天气,背后都是科学在发力。可非科学的东西不一样,有的可能只是人们的想象,有的甚至会误导人。比如以前有人说 “滴血认亲” 能判断血缘关系,现在咱们知道这根本没科学依据,要是真靠这个断案,得造成多少冤案?还有些人宣称能 “隔空治病”,让病人放弃正规治疗,最后耽误了病情。所以搞清楚科学和非科学的界限,不光是学术上的事儿,还关系到咱们能不能在生活里做出正确的选择,不被虚假信息骗。

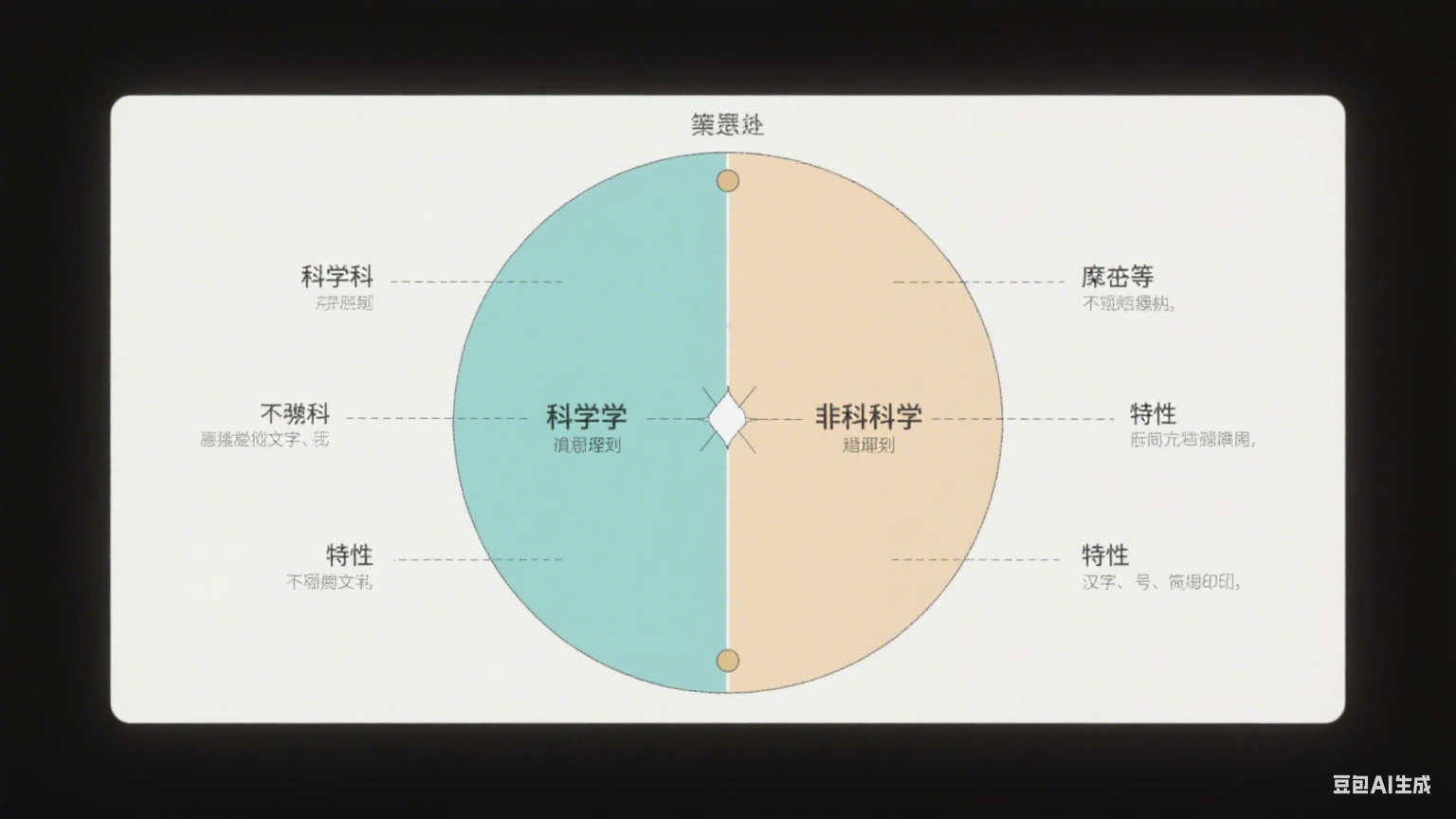

(示意图注:左侧为科学领域,包含物理、化学、生物等学科,标注 “可验证、可证伪、有逻辑”;右侧为非科学领域,包含迷信、伪科学、玄学等,标注 “不可验证、无逻辑、主观臆断”;中间为划界线,标注 “理性判断、证据支撑”)

最早琢磨这个划界问题的,是一群哲学家。其中有个叫卡尔・波普尔的,提出了一个特别有名的观点 ——“可证伪性”。啥意思呢?就是真正的科学理论,必须能说出 “什么样的情况会让它不成立”。比如牛顿的万有引力定律,说两个物体之间的引力和距离的平方成反比,要是有一天咱们发现两个物体距离越远,引力反而越大,那这个定律就被证伪了。可非科学的东西就不一样,比如有人说 “只要你心诚,就能见到神仙”,要是没见到,他会说 “你心还不够诚”,永远没法证明他错了 —— 这种就不是科学。

不过波普尔的理论也不是万能的。后来又有哲学家发现,有些科学理论刚开始的时候,也没法马上被证伪。比如达尔文的进化论,说生物是慢慢进化来的,这个过程要几百万年,咱们没法在实验室里重现,也没法用短时间的观察来证伪,但它还是科学。为啥呢?因为进化论有大量的证据支撑 —— 化石记录、基因测序、生物形态对比,这些证据能一步步验证它的合理性。所以又有人提出,科学的关键在于 “有充分的证据支撑,并且能通过逻辑推理形成体系”。

再往细了说,科学还有几个明显的特点。第一是 “可重复性”。比如一个科学家说他做实验发现了一种新元素,其他科学家按照他的方法做,也得能得到同样的结果才行。要是只有他一个人能做到,别人都重复不出来,那这个发现就不算数。而非科学的东西,比如有人说自己 “梦见了未来”,只有他自己知道,别人没法重复这个过程,也没法验证真假。第二是 “不确定性”。科学不追求绝对的真理,反而承认自己可能会错。比如以前人们觉得原子是最小的粒子,后来发现还有电子、质子;以前觉得牛顿力学能解释所有运动,后来爱因斯坦的相对论又补充了它的适用范围。科学就是在不断修正错误、补充知识中前进的。可非科学的东西,往往宣称自己 “绝对正确”,比如有些伪科学产品,说自己 “包治百病,永远有效”,这种一口咬定的说法,反而不是科学。

反过来,非科学也不是全是坏东西。咱们得先搞清楚,非科学不等于 “错误”,它只是不属于科学的范畴。比如文学、艺术、哲学,这些都是非科学,但它们对人类特别重要 —— 诗歌能让人心情愉悦,哲学能帮人思考人生,这些价值和科学的价值不一样,但同样珍贵。真正需要警惕的是 “伪科学”,也就是那些打着科学旗号,却没有科学内核的东西。比如有人把 “量子” 这个科学概念拿来包装,说 “量子鞋垫能治病”“量子阅读能提高记忆力”,其实这些说法和真正的量子力学一点关系都没有,只是用科学名词忽悠人。还有 “水知道答案”,说给水听不同的话,水结晶会不一样,后来有人做实验发现,这个结论根本没法重复,纯属编造,这就是典型的伪科学。

那么咱们普通人在生活里,该怎么判断一个说法是科学还是非科学呢?其实不用懂复杂的哲学理论,记住几个小技巧就行。首先,看它有没有 “具体的证据”。比如有人说 “吃大蒜能防新冠”,那得有实验数据 —— 多少人吃了大蒜,多少人没吃,对比两组人的感染率,而且这个实验得经过严格设计,排除其他因素的影响。要是只说 “我邻居吃了大蒜就没感染”,这只是个例,不能算证据。其次,看它能不能 “被验证”。比如 “地球是圆的”,咱们可以通过卫星照片、环球航行来验证;但 “外星人在监控人类”,没法验证 —— 既没法证明有,也没法证明没有,这种就不是科学。最后,看它有没有 “逻辑漏洞”。比如有人说 “因为今天下雨,所以明天会地震”,下雨和地震之间没有必然的逻辑联系,这种说法就站不住脚。

可能有人会问,那有些东西现在没法验证,会不会以后变成科学呢?当然有可能。比如以前人们说 “天上有星星是遥远的太阳”,在没有望远镜的时候,没法验证,可后来望远镜发明了,这个说法就被证实了,成了科学知识。但这有个前提 —— 这个说法本身得是 “可验证的”,只是当时的技术达不到。要是一个说法永远都没法验证,比如 “宇宙之外还有一个世界,但咱们永远没法接触到”,那它就只能是非科学,没法变成科学。

总结一下,科学和非科学的划界,不是一条固定不变的线,而是基于理性、证据和逻辑的判断。科学的核心不是 “正确”,而是 “靠谱”—— 它用证据说话,接受质疑,不断进步;非科学里有珍贵的文化和艺术,但也有骗人的伪科学。咱们在生活里,不用追求成为科学家,但得有一点 “科学思维”,遇到各种说法的时候,多问一句 “有证据吗?能验证吗?有逻辑吗?”,这样就能少踩坑,多做正确的选择。毕竟,分清科学和非科学,不是为了抬杠,而是为了让自己的生活更靠谱,让自己的判断更理性。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:科学与非科学:如何分清那些真假 “知识”? https://www.7ca.cn/zsbk/zt/62001.html