三极管作为电子电路中的核心元器件,其作用如同建筑中的承重柱,支撑着各类电子设备的正常运行。无论是日常使用的智能手机、笔记本电脑,还是工业生产中的自动化控制设备,都能找到三极管的身影。它通过对电流信号的放大和控制,实现了电子设备中信号的精准传递与处理,成为现代电子技术发展不可或缺的基础元件。要真正理解三极管的价值,需要从其内部结构、工作原理、类型划分以及实际应用等多个维度展开探索,才能逐步揭开它隐藏在金属外壳下的奥秘。

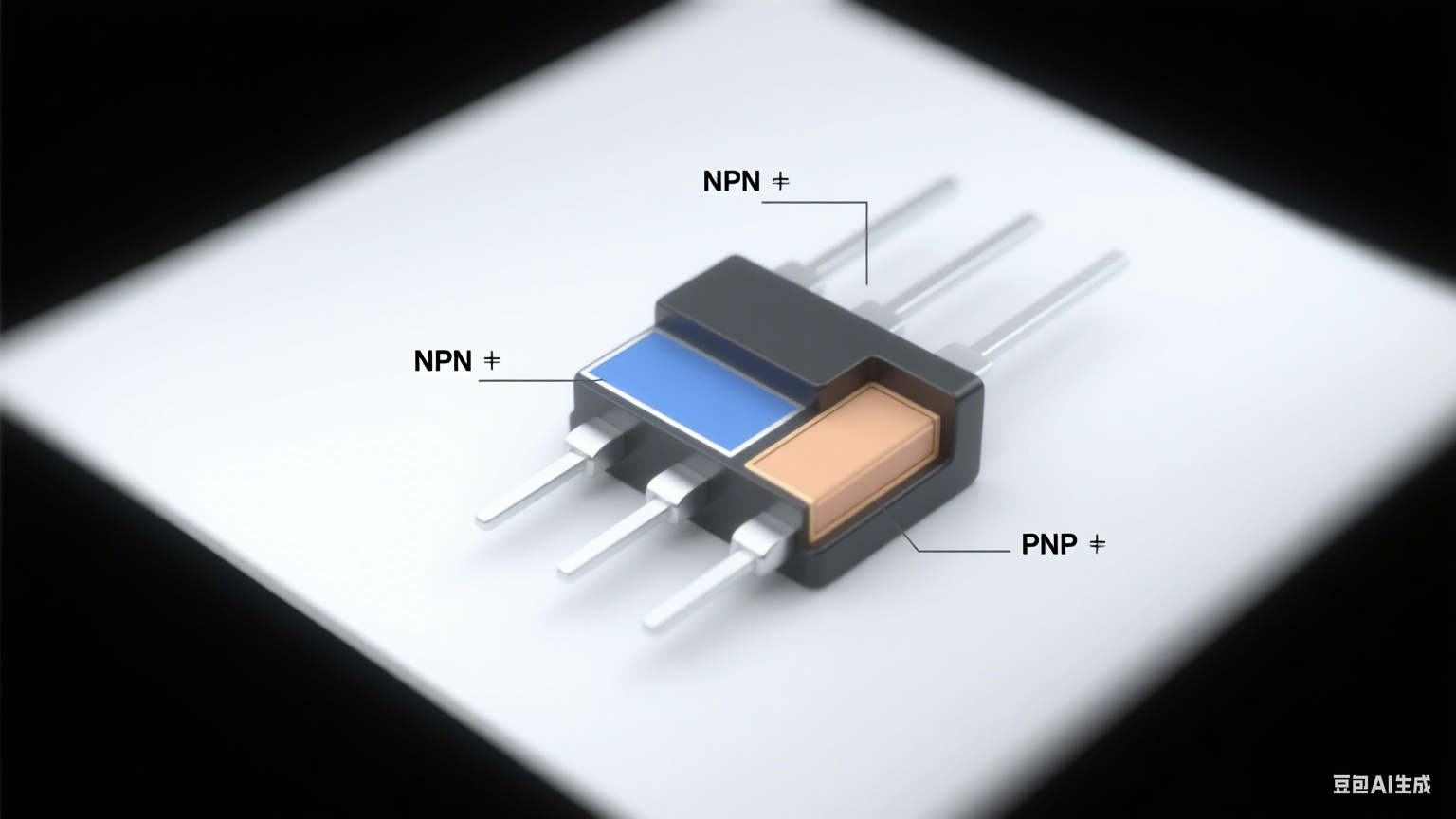

三极管的核心结构由三个半导体区域组成,分别被称为发射区、基区和集电区,每个区域都引出一根电极,对应着三极管的发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。这三个区域的半导体类型呈现特定的组合方式,常见的有 NPN 型和 PNP 型两种结构。在 NPN 型三极管中,发射区和集电区采用 N 型半导体,基区则为 P 型半导体;而 PNP 型三极管的结构恰好相反,发射区和集电区为 P 型半导体,基区为 N 型半导体。这种特殊的结构设计并非随意安排,而是为了实现电流的定向流动和有效控制,基区的厚度、掺杂浓度等参数都会直接影响三极管的性能,比如电流放大倍数、开关速度等关键指标,这些参数的细微差异,使得不同型号的三极管适用于不同的电路场景。

要让三极管发挥作用,必须为其施加合适的偏置电压,这是保证三极管正常工作的前提条件。对于 NPN 型三极管而言,需要在基极与发射极之间施加正向偏置电压(即基极电位高于发射极电位),同时在集电极与发射极之间施加反向偏置电压(即集电极电位高于发射极电位);PNP 型三极管的偏置电压方向则完全相反,基极与发射极之间需加反向偏置,集电极与发射极之间需加正向偏置。当偏置电压满足要求后,发射区的多数载流子会在正向电压的作用下向基区扩散,这些载流子进入基区后,一部分会与基区的少数载流子复合,另一部分则会在集电极反向电压的吸引下,越过基区与集电区的边界,进入集电区形成集电极电流。通过控制基极电流的大小,就能实现对集电极电流的调控,这就是三极管电流放大作用的基本原理,也是其能够实现信号放大功能的核心所在。

根据工作频率的不同,三极管可以分为低频三极管、高频三极管和超高频三极管,不同类型的三极管在电路中承担着不同的角色。低频三极管的工作频率通常在几十千赫兹以下,主要用于低频信号放大电路,比如收音机的音频放大电路、录音机的信号处理电路等。这类三极管的特点是电流放大倍数较大,线性度好,能够稳定地放大低频信号,保证音频等信号的清晰还原。高频三极管的工作频率则可以达到几百兆赫兹甚至更高,适用于高频信号处理场景,如电视机的高频头电路、无线通信设备的信号放大电路等。由于高频信号的波长较短,对三极管的极间电容、开关速度等参数要求更为严格,高频三极管在设计上会采用特殊的结构和工艺,以减少极间电容的影响,提高工作频率和信号处理效率。超高频三极管的工作频率更是突破了千兆赫兹级别,主要应用于雷达、卫星通信等高端领域,其制造工艺更为复杂,对材料和生产环境的要求也更为苛刻,是衡量一个国家电子技术水平的重要标志之一。

除了按工作频率分类,根据功率大小,三极管还可分为小功率三极管、中功率三极管和大功率三极管,不同功率等级的三极管在电路中的应用场景也存在明显差异。小功率三极管的额定功率通常在 1W 以下,主要用于小信号放大和开关控制电路,比如电子玩具中的控制电路、小型传感器的信号放大电路等。这类三极管体积小巧,功耗较低,能够满足小型电子设备对信号处理和控制的需求。中功率三极管的额定功率一般在 1W 至 10W 之间,常用于中等功率的放大电路,如小型音响设备的功率放大电路、家用空调的控制电路等。在这些电路中,中功率三极管需要承受一定的功率损耗,因此在封装设计上会考虑散热问题,通常采用金属外壳或带有散热片的封装形式,以保证三极管在工作过程中不会因温度过高而损坏。大功率三极管的额定功率则超过 10W,主要用于大功率放大和电力控制电路,如工业电机的驱动电路、大功率逆变器的功率输出电路等。由于大功率三极管在工作时会产生大量的热量,其封装结构通常会带有大型散热片,有些甚至需要配合专门的散热风扇使用,同时在电路设计中还需要考虑过流保护、过压保护等措施,以确保三极管的安全稳定运行。

在实际电路应用中,三极管的连接方式多种多样,常见的有共发射极放大电路、共基极放大电路和共集电极放大电路,每种连接方式都有其独特的性能特点和适用场景。共发射极放大电路是最常用的一种连接方式,在这种电路中,发射极作为公共端,基极作为信号输入端,集电极作为信号输出端。该电路的特点是电压放大倍数和电流放大倍数都比较大,能够同时实现电压和电流的放大,因此广泛应用于各类信号放大电路的中间级,承担着信号的主要放大任务。不过,共发射极放大电路的输入电阻和输出电阻适中,频率响应相对较差,在高频信号放大场景中应用较少。

共基极放大电路则以基极作为公共端,发射极作为输入端,集电极作为输出端。这种电路的突出特点是频率响应好,工作频率高,能够有效放大高频信号,同时输出电阻较大,电压放大倍数较高,但电流放大倍数小于 1,无法实现电流放大。基于这些特点,共基极放大电路常用于高频信号放大电路和宽频带放大电路,如通信设备中的高频信号放大模块,能够在高频环境下稳定地放大信号,减少信号失真。

共集电极放大电路又称射极输出器,以集电极作为公共端,基极作为输入端,发射极作为输出端。该电路的电压放大倍数小于 1,无法实现电压放大,但电流放大倍数较大,同时输入电阻高,输出电阻低。这些特性使得共集电极放大电路在电路中常被用作输入级、输出级或隔离级。作为输入级时,高输入电阻可以减少对信号源的负载影响,保证信号源的正常输出;作为输出级时,低输出电阻能够提高电路的带负载能力,确保输出信号能够稳定地传输给负载;作为隔离级时,则可以有效隔离电路前后级之间的相互影响,提高整个电路的稳定性和抗干扰能力。

三极管在实际应用过程中,需要注意多个方面的问题,以确保其能够安全稳定地工作,同时发挥最佳性能。首先是温度对三极管性能的影响,三极管的各项参数都会随着温度的变化而发生改变,比如温度升高时,三极管的反向饱和电流会增大,电流放大倍数也会发生变化,严重时可能导致三极管的工作点漂移,甚至损坏三极管。因此,在电路设计中需要采取适当的温度补偿措施,比如在基极回路中串联热敏电阻,通过热敏电阻阻值的变化来抵消温度对三极管参数的影响,或者选择温度稳定性较好的三极管型号。对于大功率三极管,还需要合理设计散热结构,确保三极管在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免温度过高。

其次是三极管的参数匹配问题,在由多个三极管组成的电路中,如差分放大电路、功率放大电路中的推挽输出级等,需要选择参数相近的三极管进行配对使用。如果三极管的参数差异较大,比如电流放大倍数、反向击穿电压等参数不一致,会导致电路的对称性被破坏,影响电路的性能指标,甚至产生严重的失真。因此,在选购三极管时,需要对关键参数进行测试和筛选,确保配对使用的三极管参数尽可能一致。

另外,三极管的极限参数也需要重点关注,这些参数包括最大集电极电流、最大集电极功耗、反向击穿电压等。在电路工作过程中,三极管的实际工作电流、功耗和电压都不能超过其对应的极限参数,否则会导致三极管损坏。例如,当集电极电流超过最大集电极电流时,三极管的电流放大倍数会急剧下降,甚至可能导致三极管的 PN 结烧毁;当集电极与发射极之间的电压超过反向击穿电压时,会发生击穿现象,产生较大的电流,从而损坏三极管。因此,在电路设计中需要根据实际工作条件,合理选择三极管的型号,确保其极限参数能够满足电路的工作要求,同时在电路中设置必要的保护措施,如过流保护电路、过压保护电路等,以应对突发情况对三极管造成的损坏。

三极管的检测也是电子维修和电路调试过程中的重要环节,通过简单的检测方法,可以判断三极管的好坏以及类型,为电路维修和调试提供依据。最常用的检测工具是万用表,通过测量三极管各电极之间的正反向电阻值,可以初步判断三极管的性能。以 NPN 型三极管为例,正常情况下,发射极与基极之间的正向电阻较小(通常在几百欧至几千欧之间),反向电阻较大(通常在几百千欧以上);集电极与基极之间的正向电阻也较小,反向电阻较大;而发射极与集电极之间的正反向电阻都很大(通常在几百千欧以上)。如果测量结果与上述情况不符,比如某两个电极之间的正反向电阻都很小,说明三极管内部可能存在短路故障;如果某两个电极之间的正反向电阻都很大,则可能存在开路故障。对于 PNP 型三极管,测量结果与 NPN 型三极管相反,发射极与基极、集电极与基极之间的正向电阻较大,反向电阻较小。通过这种方法,不仅可以判断三极管的好坏,还可以区分三极管的类型以及各电极的归属,为后续的电路维修和调试工作提供便利。

在电子电路的发展历程中,三极管的出现无疑是一个重要的里程碑,它取代了早期体积庞大、功耗高的电子管,推动了电子设备向小型化、轻量化、低功耗方向发展。从最初的锗材料三极管到后来的硅材料三极管,从低频小功率三极管到高频大功率三极管,三极管的性能不断提升,应用范围也不断扩大。如今,虽然集成电路已经成为电子电路的主流形式,但三极管作为集成电路的基本组成单元,依然在电子技术领域发挥着不可替代的作用。无论是简单的分立元件电路,还是复杂的集成电路芯片,三极管的身影无处不在,它用自身的性能支撑着现代电子技术的不断进步,为人们的生活和工作带来了更多的便利和可能。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:揭开三极管的神秘面纱:从结构到实用的深度解析 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/62888.html