1938 年,德国科学家奥托・哈恩与弗里茨・斯特拉斯曼在柏林的实验室中完成了一项改变世界的实验。他们用中子轰击铀核时,意外发现铀原子核发生了分裂,生成了钡等较轻元素,同时释放出大量能量。这一发现随后被莉泽・迈特纳与奥托・弗里施通过理论分析证实,并正式命名为 “核裂变”。这一过程打破了此前人类对原子核稳定性的认知,揭示了微观世界中蕴藏的巨大能量,为后续能源开发与科学研究开辟了全新领域。核裂变的发现不仅是 20 世纪物理学的重大突破,更在数十年间深刻影响了能源结构、科技进步乃至人类对自然规律的认知边界。

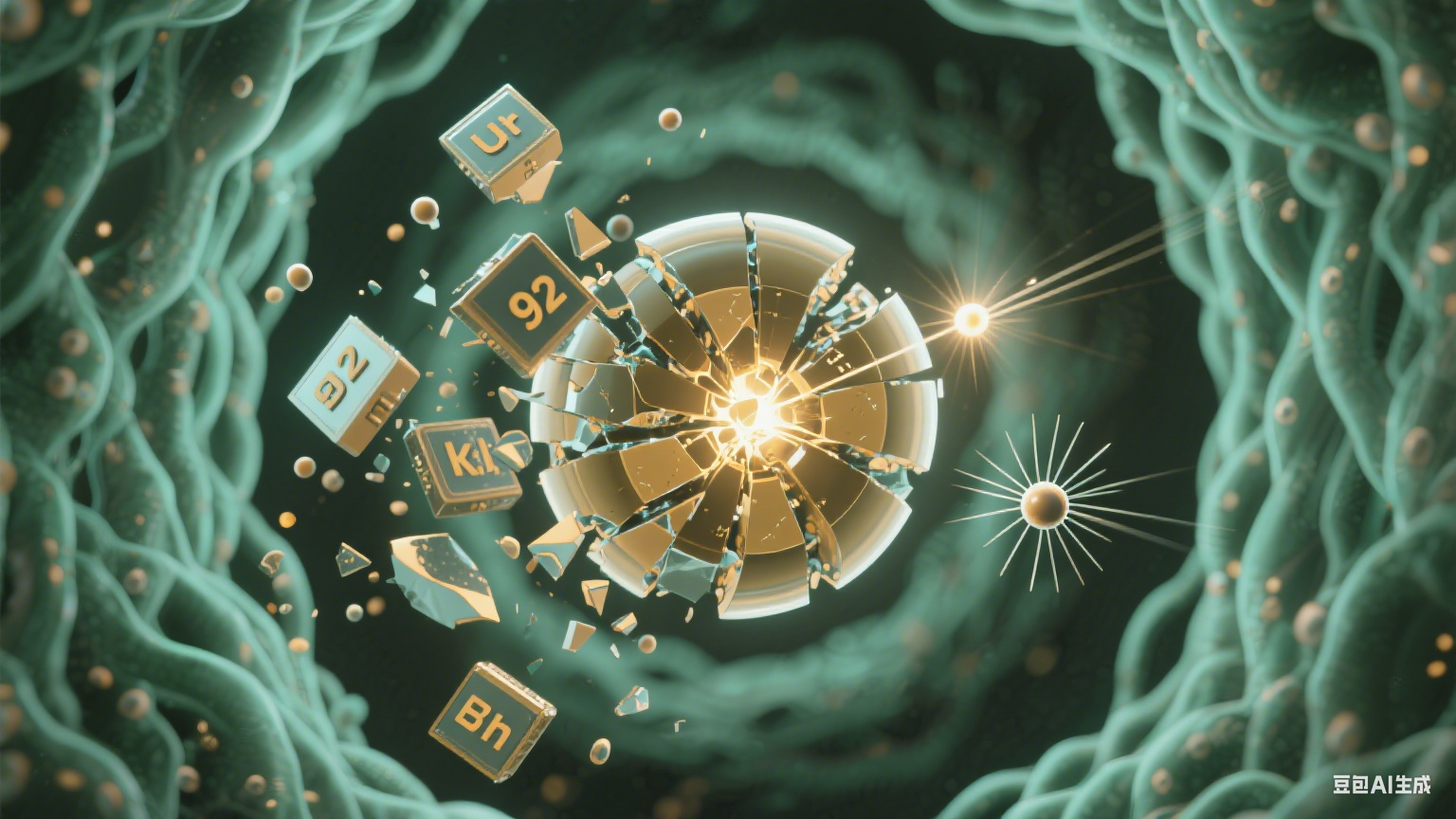

核裂变的本质是重原子核在外部粒子轰击下分裂为两个或多个较轻原子核的过程,这一过程伴随显著的质量亏损与能量释放。以铀 – 235 为例,其原子核在吸收一个慢中子后,会由稳定状态转变为激发态的铀 – 236 原子核。由于激发态的原子核内部作用力失衡,核子间的库仑斥力超过核力,导致原子核迅速分裂为两个质量相近的裂变碎片(如氪 – 92 与钡 – 141),同时释放出 2-3 个新的中子与能量。根据爱因斯坦的质能方程 E=mc²,这一过程中损失的质量会转化为巨大能量,且单位质量物质释放的能量远超化学能 ——1 千克铀 – 235 完全裂变释放的能量,相当于 2700 吨标准煤燃烧释放的能量,这种能量密度差异正是核裂变能源的核心优势所在。

核裂变的可控利用是人类将理论科学转化为实用技术的经典案例,其中核反应堆的设计与运行是这一技术的核心载体。现代商用核反应堆主要通过 “慢化剂”(如轻水、重水或石墨)将裂变产生的快中子减速为慢中子,以维持链式反应 —— 即前一次裂变释放的中子能够继续轰击其他铀核,引发持续裂变并稳定释放能量。同时,反应堆中的 “控制棒”(通常由硼、镉等能强烈吸收中子的材料制成)可通过插入或抽出调节中子数量,精准控制裂变反应速率,避免反应失控。裂变释放的能量会加热反应堆内的冷却剂(如水或液态金属),冷却剂通过热交换器将热量传递给外部水系统,产生高温高压蒸汽推动汽轮机旋转,最终带动发电机发电。目前全球运行的核反应堆中,轻水堆(包括压水堆与沸水堆)占比超过 80%,这类反应堆因技术成熟、安全性高、燃料成本低等特点,成为商用核电的主流选择。

核裂变能源在应对全球能源危机与气候变化方面发挥着不可替代的作用,其低碳属性与稳定供电能力是化石能源与部分可再生能源无法比拟的。与煤炭、石油等化石燃料相比,核裂变发电过程中不排放二氧化碳、二氧化硫等温室气体与污染物,据国际能源署统计,核电全生命周期的碳排放强度仅为煤炭发电的 1/400、天然气发电的 1/50,接近风能与太阳能的碳排放水平,是实现 “碳中和” 目标的重要低碳能源选项。此外,核反应堆不受昼夜、季节、天气等自然条件影响,可 24 小时连续稳定供电,年运行时间通常超过 7000 小时,供电可靠性远超间歇性的风能与太阳能,能够为电网提供基础负荷电力,保障能源系统的稳定性。截至 2024 年,全球共有 400 余座商用核反应堆在运行,总装机容量超过 3.7 亿千瓦,年发电量约占全球总发电量的 10%,为多个国家和地区的能源安全提供了重要支撑。

然而,核裂变技术的应用始终伴随着安全与环境挑战,如何平衡能源开发与风险防控是行业持续探索的核心议题。核裂变过程中会产生具有强放射性的裂变产物(如铯 – 137、锶 – 90 等),这些物质的半衰期从数年到数十万年不等,若处理不当可能对环境与人类健康造成长期危害。历史上发生的切尔诺贝利核事故(1986 年)与福岛核事故(2011 年),均因反应堆失控导致放射性物质泄漏,造成了大范围的环境污染与人员撤离,也引发了公众对核电安全性的广泛担忧。为应对这些风险,现代核反应堆在设计中引入了 “纵深防御” 理念,通过多层安全屏障(如燃料包壳、压力容器、安全壳等)阻止放射性物质泄漏,并配备应急冷却系统、自动停堆装置等多重安全设施,以应对极端自然灾害或设备故障。同时,核废料的处理与处置技术也在不断发展,目前主流方式包括 “暂存冷却 – 固化处理 – 地质处置” 的全流程管理,部分国家还在研究核废料的再处理技术,通过提取废料中的铀、钚等可利用物质,减少废料体积并提高资源利用率。

核裂变的研究不仅推动了能源技术的进步,更在基础科学领域为人类探索微观世界提供了关键工具。通过对核裂变过程中粒子行为、能量释放规律的深入研究,科学家们进一步完善了核物理理论,揭示了原子核内部的结构与作用力机制。基于核裂变原理开发的中子源、加速器等设备,已广泛应用于材料科学、生命科学、环境科学等领域 —— 例如,利用中子衍射技术可分析材料的微观结构,为新型合金、半导体材料的研发提供支撑;通过中子活化分析可精准检测环境中的微量污染物,助力生态环境监测与保护;在医学领域,核裂变产生的放射性同位素可用于肿瘤治疗、疾病诊断等,为精准医疗提供技术支持。这些跨学科应用不仅拓展了核裂变技术的价值边界,也体现了基础科学研究对技术创新与社会发展的深远影响。

从实验室中的偶然发现到全球能源系统的重要组成部分,核裂变技术的发展历程充满了科学探索的艰辛与技术突破的喜悦。它既为人类提供了一种高效、低碳的能源选择,也带来了安全与环境方面的挑战。在未来,随着技术的不断进步,人类对核裂变的认知与利用将更加深入,如何在发挥其能源优势的同时有效管控风险,如何实现核废料的安全处置与资源循环利用,这些问题的解决将持续考验人类的智慧与创新能力。每一次对核裂变技术的优化与完善,每一次对其安全边界的探索与突破,都是人类在认识自然、利用自然过程中迈出的坚实步伐,而这一过程中积累的经验与技术,也将为其他能源技术的发展与应用提供宝贵借鉴。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:解构核裂变:微观粒子的能量革命与人类探索之路 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/62976.html