生物膜法是一种借助微生物群体附着在载体表面形成的生物膜来处理污染物的污水处理技术。这种技术模拟了自然界中微生物附着生长的生态模式,通过生物膜与污水的充分接触,实现有机污染物的降解、转化与去除。与传统的活性污泥法不同,生物膜法中的微生物并非悬浮于水体中,而是以相对固定的群落形式存在于载体表面,形成了一个结构复杂且功能稳定的微观生态系统。在实际应用中,生物膜法展现出较强的抗冲击负荷能力、较低的剩余污泥产量以及对环境条件变化的良好适应性,因此成为污水处理领域中一类重要的技术方向。

生物膜的结构呈现出明显的分层特征,这种分层并非随机形成,而是微生物根据环境条件主动适应的结果。从载体表面向外延伸,生物膜通常可分为厌氧层、缺氧层和好氧层三个主要区域。靠近载体表面的厌氧层厚度较薄,一般在 0.1-0.2 毫米左右,由于氧气难以渗透至该区域,此处的微生物以厌氧菌为主,主要负责分解污水中易降解的有机物质,并产生甲烷、硫化氢等代谢产物。厌氧层外侧是缺氧层,该区域氧气浓度较低,兼性厌氧菌在此大量聚集,能够利用硝酸盐等物质作为电子受体,进行反硝化反应,实现氮元素的去除。最外层的好氧层直接与污水和空气接触,氧气供应充足,好氧菌和兼性好氧菌成为优势菌群,它们通过有氧呼吸将有机污染物分解为二氧化碳和水,同时自身不断繁殖,推动生物膜的生长与更新。

生物膜的形成是一个动态且连续的过程,通常可划分为初始吸附、生物膜生长、成熟稳定和脱落更新四个阶段。在初始吸附阶段,污水中的悬浮有机物、微生物以及胶体颗粒会通过物理吸附、化学吸附和生物吸附等作用,附着在载体表面。这一阶段持续时间较短,一般仅为数分钟至数小时,载体表面的特性(如表面粗糙度、亲水性、电荷性质)和污水的水力条件(如流速、湍流程度)对吸附效果影响显著。随着吸附物质的不断积累,附着在载体表面的微生物开始利用有机物质进行代谢活动,并逐渐繁殖,进入生物膜生长阶段。此时,生物膜厚度不断增加,微生物群落结构也逐渐丰富,从最初的少数菌种发展为包含细菌、真菌、原生动物和后生动物的复杂生态系统。

当生物膜厚度增长至一定程度,各层微生物的代谢活动达到平衡状态时,生物膜进入成熟稳定阶段。这一阶段生物膜的厚度通常维持在 0.5-2 毫米之间,其内部形成了完善的物质传递通道,能够高效地将污水中的有机污染物、氧气和营养物质输送至不同层次的微生物体内,同时将代谢产物及时排出。成熟的生物膜表面通常呈现出不规则的褶皱状,这种结构不仅增大了生物膜与污水的接触面积,还提高了传质效率。然而,生物膜并不会一直保持稳定状态,随着生物膜厚度的进一步增加,内层微生物因缺氧而逐渐死亡、解体,同时水力剪切力和生物膜自身重力的作用也会导致部分生物膜从载体表面脱落,从而进入脱落更新阶段。生物膜的脱落并非完全随机,通常表现为局部小块脱落或整体分层脱落,脱落的生物膜会随污水流出处理系统,而载体表面残留的微生物则会重新开始吸附、生长,形成新的生物膜,使整个生物膜系统始终处于动态平衡之中。

在生物膜法处理污水的过程中,物质传递和生物代谢是两个核心环节,两者相互配合,共同完成污染物的去除。物质传递主要涉及污水中的有机污染物、氧气、营养物质(如氮、磷)以及代谢产物在生物膜内外的迁移过程。对于好氧生物膜系统而言,氧气的传递通常是影响处理效果的关键因素之一。氧气从空气中扩散至污水中,再通过污水扩散至生物膜表面,最终渗透到生物膜内部的好氧层和缺氧层。由于氧气在水中的溶解度较低,且在生物膜中的扩散阻力较大,因此生物膜外层的氧气浓度远高于内层,形成了明显的浓度梯度。有机污染物和营养物质的传递路径与氧气类似,它们首先在污水中发生对流扩散,然后通过生物膜表面的水膜扩散至生物膜内部,被不同层次的微生物吸收利用。而微生物的代谢产物(如二氧化碳、硝酸盐、硫酸盐等)则沿着相反的路径,从生物膜内部扩散至污水中,随出水排出系统。

生物代谢过程则是微生物利用吸收的有机污染物和氧气进行能量转换和物质合成的过程。好氧菌在有氧条件下,将有机污染物分解为二氧化碳和水,并释放出能量,用于自身的生长、繁殖和维持生命活动。例如,异养型好氧菌能够将葡萄糖等糖类物质氧化分解为二氧化碳和水,同时产生 ATP(三磷酸腺苷),为细胞合成蛋白质、核酸等生物大分子提供能量。兼性厌氧菌在缺氧条件下,则会利用硝酸盐、亚硝酸盐等作为电子受体,进行反硝化反应,将有机污染物分解为氮气和二氧化碳,实现氮的去除。此外,生物膜中的真菌能够分解一些难以降解的有机物质(如纤维素、木质素),原生动物和后生动物则通过捕食细菌和小型有机颗粒,不仅能够减少剩余污泥的产量,还能改善生物膜的结构,提高处理系统的稳定性。

生物膜法根据载体形式和运行方式的不同,可分为多种工艺类型,其中生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池和生物流化床是应用最为广泛的四种工艺。生物滤池是最早发展起来的生物膜法工艺,其核心组成部分包括滤料、布水装置和排水系统。滤料作为微生物附着的载体,通常采用碎石、卵石、焦炭、陶粒、塑料颗粒等材料,具有较大的比表面积和良好的透水性。污水通过布水装置均匀喷洒在滤料表面,沿着滤料间隙自上而下流动,与滤料表面的生物膜充分接触,有机污染物被生物膜中的微生物降解去除。生物滤池的运行过程中,需要定期对滤料进行反冲洗,以去除过量的生物膜和截留的悬浮物,防止滤料堵塞,保证处理系统的正常运行。

生物转盘工艺则是通过将一系列圆盘状载体(转盘)部分浸没在污水中,其余部分暴露在空气中,借助转盘的缓慢旋转,使生物膜交替与污水和空气接触,实现有机污染物的降解和氧气的供应。转盘通常由轻质高强度的材料(如塑料、玻璃钢)制成,表面经过特殊处理,以提高生物膜的附着能力。转盘的旋转速度一般控制在 0.5-3 转 / 分钟,转速过快会导致生物膜因离心力过大而脱落,转速过慢则会影响污水与生物膜的接触效果和氧气的传递效率。生物转盘工艺的优点是运行稳定、管理方便、剩余污泥产量少,适用于处理中低浓度的有机废水,如生活污水、食品加工废水等。

生物接触氧化池结合了生物滤池和活性污泥法的优点,其内部设置了大量的填料(如弹性填料、组合填料、悬浮填料),作为微生物附着生长的载体。污水在池中以一定的流速循环流动,与填料表面的生物膜充分接触,同时通过曝气装置向池中通入空气,为微生物提供充足的氧气。生物接触氧化池中的曝气不仅能够供应氧气,还能产生搅拌作用,使污水与生物膜保持良好的接触状态,提高传质效率。与生物滤池相比,生物接触氧化池的处理负荷更高,抗冲击能力更强;与活性污泥法相比,其剩余污泥产量更少,运行稳定性更好,因此在城市污水处理和工业废水处理中得到了广泛应用。

生物流化床则是一种新型的生物膜法工艺,其特点是载体在污水中处于流化状态。载体通常采用粒径较小的颗粒(如砂粒、活性炭颗粒、塑料颗粒),通过曝气或机械搅拌的方式,使载体在池中呈现流化状态,从而增大生物膜与污水的接触面积和传质效率。生物流化床的载体流化状态可以通过控制曝气强度或搅拌速度来调节,当载体流化良好时,整个反应池内的水质和生物膜分布均匀,处理效果稳定。生物流化床具有处理负荷高、占地面积小、反应速度快等优点,适用于处理高浓度有机废水,如化工废水、制药废水、印染废水等。但该工艺对运行条件的要求较高,载体的选择和流化状态的控制难度较大,限制了其在一些中小型污水处理工程中的应用。

在实际应用中,生物膜法的处理效果受到多种因素的影响,这些因素相互作用,共同决定了处理系统的运行效率和稳定性。水温是影响生物膜法处理效果的重要环境因素之一,微生物的代谢活动与水温密切相关,大多数参与污水降解的微生物最适生长温度为 20-30℃。当水温低于 10℃时,微生物的代谢速率会显著降低,生物膜的生长速度减慢,处理效率下降;当水温高于 35℃时,部分微生物会因高温而失活,生物膜的群落结构遭到破坏,同样会影响处理效果。因此,在寒冷地区或季节,需要采取适当的保温措施(如修建地下处理池、设置保温层),以维持水温在适宜范围内;在高温地区或季节,则需要采取降温措施(如设置遮阳棚、增加曝气量),防止水温过高对生物膜系统造成不利影响。

污水的 pH 值对微生物的生长和代谢也具有重要影响,不同类型的微生物对 pH 值的适应范围不同。好氧菌和兼性厌氧菌通常适宜在中性或弱碱性环境中生长,pH 值的适宜范围为 6.5-8.5;厌氧菌则适宜在酸性或中性环境中生长,pH 值的适宜范围为 6.0-7.5。当污水的 pH 值超出微生物的适宜范围时,会抑制微生物的酶活性,影响代谢过程,甚至导致微生物死亡,从而降低生物膜的处理效率。因此,在生物膜法处理污水前,需要对污水的 pH 值进行调节,通过投加酸(如硫酸、盐酸)或碱(如氢氧化钠、氢氧化钙),将 pH 值控制在适宜范围内。对于含有强酸或强碱的工业废水,还需要在预处理阶段设置中和池,进行专门的中和处理,以保证后续生物膜处理系统的正常运行。

污水中的有机负荷是指单位体积生物膜或单位面积载体在单位时间内所能处理的有机污染物的量,通常以 COD(化学需氧量)或 BOD(生化需氧量)表示。有机负荷的高低直接影响生物膜的生长速度、厚度和处理效果。当有机负荷过低时,微生物可利用的营养物质不足,生物膜生长缓慢,厚度较薄,处理效率较低;当有机负荷过高时,微生物大量繁殖,生物膜厚度迅速增加,导致内层微生物缺氧死亡,生物膜的脱落速度加快,同时还会产生大量的代谢产物,如有机酸等,使污水的 pH 值下降,进一步抑制微生物的活性,最终导致处理系统崩溃。因此,在生物膜法处理系统的设计和运行过程中,需要根据污水的水质特征和处理要求,合理确定有机负荷,通常将有机负荷控制在 0.5-2.0 kgCOD/(m³・d) 的范围内,以保证生物膜系统的稳定运行和良好的处理效果。

溶解氧浓度是影响好氧生物膜法处理效果的关键因素之一,充足的溶解氧能够为好氧微生物的代谢活动提供保障,促进有机污染物的降解。在生物膜法处理系统中,溶解氧浓度通常通过曝气装置来控制,不同的工艺类型对溶解氧浓度的要求有所不同。生物滤池和生物转盘工艺由于氧气主要通过大气扩散供应,溶解氧浓度相对较低,一般维持在 1-3 mg/L;生物接触氧化池和生物流化床工艺由于采用强制曝气方式,溶解氧浓度较高,一般维持在 2-5 mg/L。当溶解氧浓度过低时,好氧微生物的代谢活动受到抑制,生物膜中的兼性厌氧菌和厌氧菌比例增加,导致有机污染物的降解效率下降,同时还可能产生异味物质(如硫化氢);当溶解氧浓度过高时,不仅会增加能耗,还可能导致生物膜过度氧化,加速生物膜的脱落,影响处理系统的稳定性。因此,在实际运行过程中,需要根据工艺类型和处理效果,合理调节曝气强度,将溶解氧浓度控制在适宜范围内。

生物膜法在污水处理领域的应用场景十分广泛,既可以用于处理生活污水,也可以用于处理多种工业废水,同时还在水体生态修复中发挥着重要作用。在生活污水处理方面,生物膜法能够有效去除污水中的有机污染物、氮和磷,处理后的出水水质能够达到国家相关排放标准。例如,在小城镇和农村地区,由于人口密度较低,污水排放量较小,采用生物滤池或生物接触氧化池工艺进行生活污水处理,具有投资少、运行成本低、管理方便等优点。这些工艺不仅能够实现污水的达标排放,还可以将处理后的中水用于农田灌溉、道路清洗等,实现水资源的循环利用。

在工业废水处理方面,生物膜法根据不同工业废水的水质特征,通过选择合适的工艺类型和载体材料,能够对多种难降解有机废水进行有效处理。例如,在食品加工废水处理中,由于废水中含有大量的糖类、蛋白质、脂肪等易降解有机物质,采用生物接触氧化池工艺,能够在较短的时间内将有机污染物去除,处理效率可达 90% 以上;在化工废水处理中,由于废水中含有大量的有毒有害物质(如苯类、酚类、氰化物等),需要先进行预处理(如中和、混凝、吸附),去除部分有毒有害物质,然后再采用生物流化床工艺,利用载体表面的生物膜对剩余的有机污染物进行降解,通过驯化培养具有特定降解能力的微生物菌群,能够提高对有毒有害物质的降解效率,使处理后的废水达标排放。

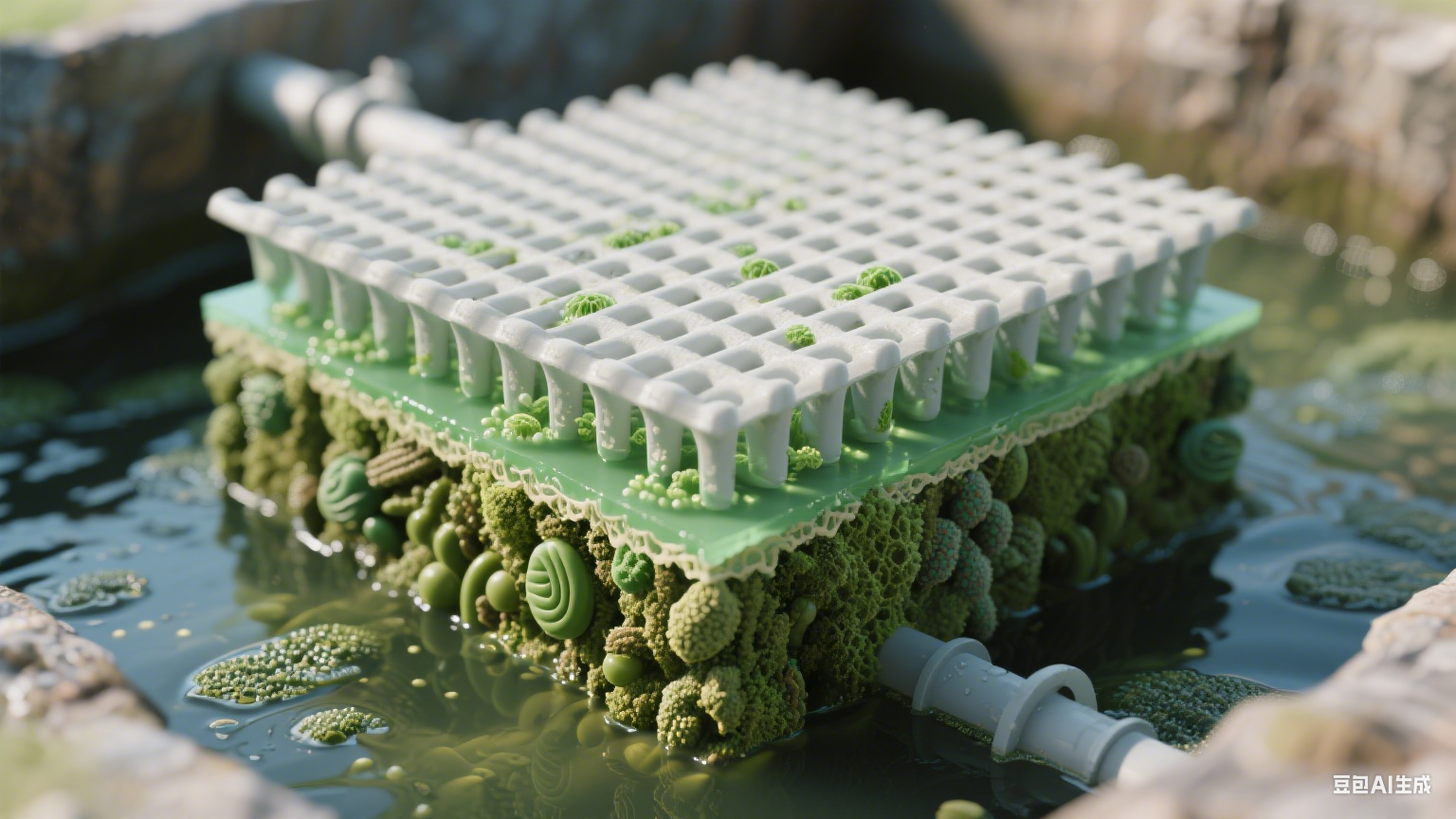

在水体生态修复方面,生物膜法通过在自然水体中设置人工载体(如生态浮床、生物膜载体填料),促进微生物在载体表面形成生物膜,利用生物膜的降解作用,去除水体中的有机污染物、氮和磷,改善水体水质。例如,在城市景观水体和湖泊生态修复中,通过投放生态浮床,浮床上种植水生植物,水下悬挂生物膜载体填料,水生植物通过光合作用为微生物提供氧气,生物膜载体填料为微生物提供附着场所,形成 “水生植物 – 微生物 – 载体” 的复合生态系统,不仅能够去除水体中的污染物,还能够增加水体的溶解氧浓度,抑制藻类的生长繁殖,改善水体的生态环境。此外,生物膜法还可以用于河流生态修复,通过在河流底部铺设生物膜载体,促进底栖微生物的生长,形成底栖生物膜,利用底栖生物膜的降解作用,去除河流中的有机污染物和营养物质,恢复河流的自净能力。

生物膜法作为一种成熟且高效的污水处理技术,其核心优势在于能够构建稳定的微生物生态系统,实现对污染物的持续降解。通过对生物膜结构、形成过程、物质传递与代谢机制的深入理解,以及对不同工艺类型和影响因素的合理把控,生物膜法在实际应用中能够根据不同的水质需求和处理场景,提供灵活且可靠的解决方案。无论是在生活污水的常规处理,还是在工业废水的深度净化,亦或是在自然水体的生态修复中,生物膜法都展现出独特的技术价值,为改善水环境质量发挥着重要作用。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:生物膜法:污水净化中的 “微观生态工程师” https://www.7ca.cn/zsbk/zt/63022.html