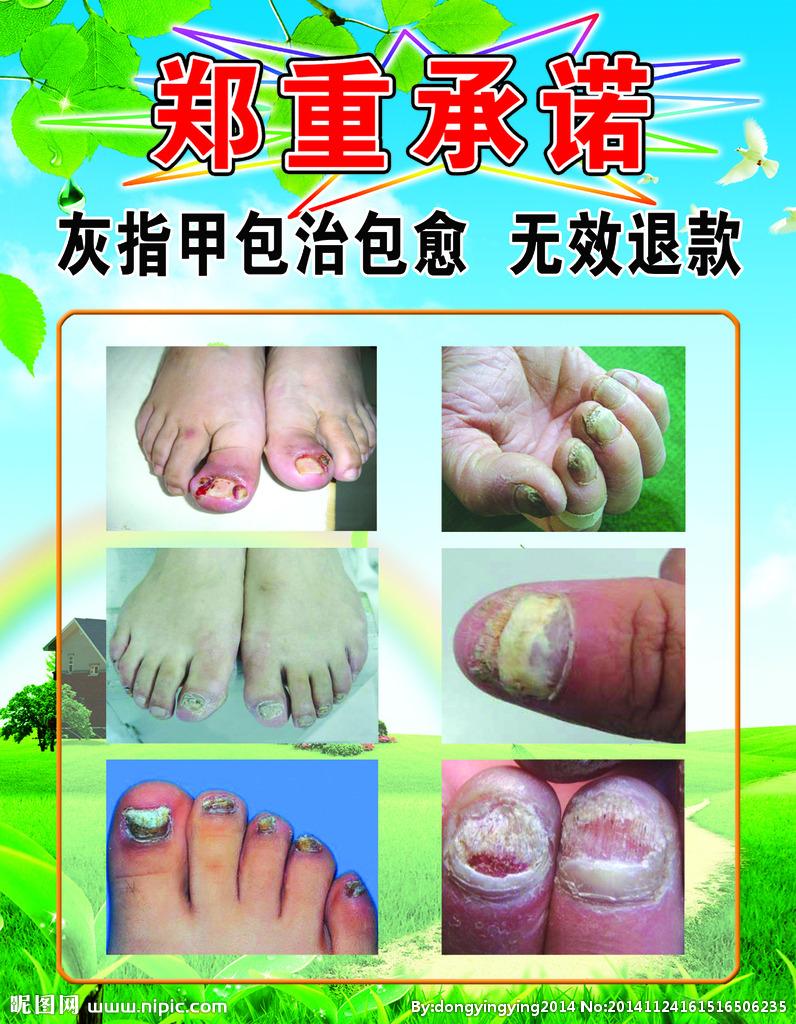

指甲作为人体末端的微小器官,常常在健康管理中被忽视。然而当指甲出现浑浊、增厚、变脆等异常时,一种名为甲癣的疾病可能已悄然上身,也就是人们常说的灰指甲。这种由真菌感染引发的病症,在我国成年人群中的发病率高达 15%,相当于每六个成年人中就有一人受其困扰。它不仅影响手部美观,更可能成为潜藏的健康隐患,却因发病进程缓慢、初期症状轻微而被多数人轻视。

灰指甲的形成绝非偶然,真菌的侵袭需要特定的环境条件与个体因素共同作用。温暖潮湿的环境是真菌滋生的温床,长期穿着不透气的鞋袜、频繁出入公共浴室或泳池的人群,指甲持续处于闷热潮湿状态,角质层屏障易被真菌突破。此外,指甲受到外伤或长期摩擦导致的微小破损,会让真菌有机可乘;糖尿病患者、免疫力低下者因皮肤黏膜抵抗力下降,更易成为真菌攻击的目标。值得注意的是,手足癣患者若不及时治疗,真菌可通过接触直接蔓延至指甲,形成 “癣病链条”。

公众对灰指甲的认知存在诸多误区,这些错误观念直接影响着疾病的防治效果。最常见的误解是将灰指甲等同于 “指甲变色”,认为只要指甲发黄发黑就是灰指甲,实则银屑病、湿疹等皮肤病也可能导致类似症状,盲目用药反而会延误治疗。另一种极端是认为灰指甲 “无伤大雅”,无非影响美观,无需专门治疗。殊不知真菌具有极强的传染性,不仅会自身扩散累及其他指甲,还可能通过共用毛巾、拖鞋等物品传染给家人。

治疗灰指甲的过程往往考验患者的耐心与科学认知。市场上充斥着各种宣称 “速效治愈” 的偏方与药膏,如用醋泡、大蒜涂抹等,这些方法虽能暂时抑制部分真菌,却无法彻底杀灭甲床深处的病原体,反而可能因刺激皮肤引发过敏反应。医学上常用的治疗方案包括外用抗真菌药膏与口服药物相结合,对于感染严重的指甲,可能需要进行拔甲或激光治疗。但无论何种方法,都需坚持足够疗程 —— 手指甲感染通常需治疗 3-6 个月,脚趾甲则需 6-12 个月,因为指甲的生长速度缓慢,药物需要足够时间渗透至病灶。

现代医学技术为灰指甲治疗提供了更多选择,但核心仍在于规范与坚持。新型外用制剂通过改善药物渗透性,能更有效地作用于甲下组织;口服抗真菌药经过多年改良,安全性与疗效均大幅提升,但需在医生指导下使用,尤其要注意肝肾功能监测。激光治疗作为一种物理疗法,能在不损伤周围组织的情况下杀灭真菌,适用于对药物不耐受的患者。这些方法各有优劣,临床中常根据患者具体情况制定个性化方案。

预防灰指甲远比治疗更为重要,这需要从日常生活的细节着手。保持手足清洁干燥,避免长时间浸泡在水中;选择透气的鞋袜,勤换勤洗,定期暴晒杀菌;修剪指甲时避免过短或过深,防止损伤甲床;在公共场合如健身房、温泉池等,尽量使用自带的拖鞋与毛巾,减少交叉感染风险。对于糖尿病患者等高危人群,更需加强指甲护理,一旦发现异常及时就医。

指甲的状态其实是身体健康的一面镜子。灰指甲看似只是局部的真菌感染,却可能反映出机体免疫力的变化。长期反复感染灰指甲的人,不妨关注自身整体健康状况,如是否存在维生素缺乏、代谢异常等问题。此外,心理因素也不容忽视 —— 因灰指甲产生自卑心理的患者,可能会刻意回避社交活动,甚至影响日常生活质量,这种情况下,及时的心理疏导与积极的治疗同样重要。

随着人们健康意识的提升,灰指甲已逐渐从 “被忽视的小毛病” 成为公众关注的健康议题。但要真正攻克这一常见皮肤病,既需要医学技术的持续进步,也依赖于大众科学认知的普及。摒弃 “急功近利” 的治疗心态,树立 “长期管理” 的健康观念,或许才是应对灰指甲的关键。毕竟,健康的指甲生长需要时间,治愈灰指甲的过程,也是对耐心与科学态度的检验。

当我们重新审视指甲这一看似微不足道的器官,会发现它承载着身体与外界环境互动的重要信息。灰指甲的防治不仅是对一种疾病的应对,更是对整体健康管理的重视。在与真菌博弈的过程中,人类或许永远需要保持警惕与耐心,但每一点科学认知的积累,每一次治疗方案的优化,都在让我们离战胜它更近一步。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。