清晨的鸟鸣变得模糊,家人的对话需要反复确认,电话那头的声音总像隔着一层水膜 —— 这些细微的变化,或许正是听力在悄悄发出警报。听力下降并非突然降临的灾难,更多时候,它像一场缓慢的褪色,在日常琐碎中逐渐改变人们感知世界的方式。很多人直到无法正常交流时才意识到问题的严重性,却不知此时听觉系统可能已遭受不可逆的损伤。了解听力下降的成因、信号与应对之法,正是守护听觉世界的第一步。

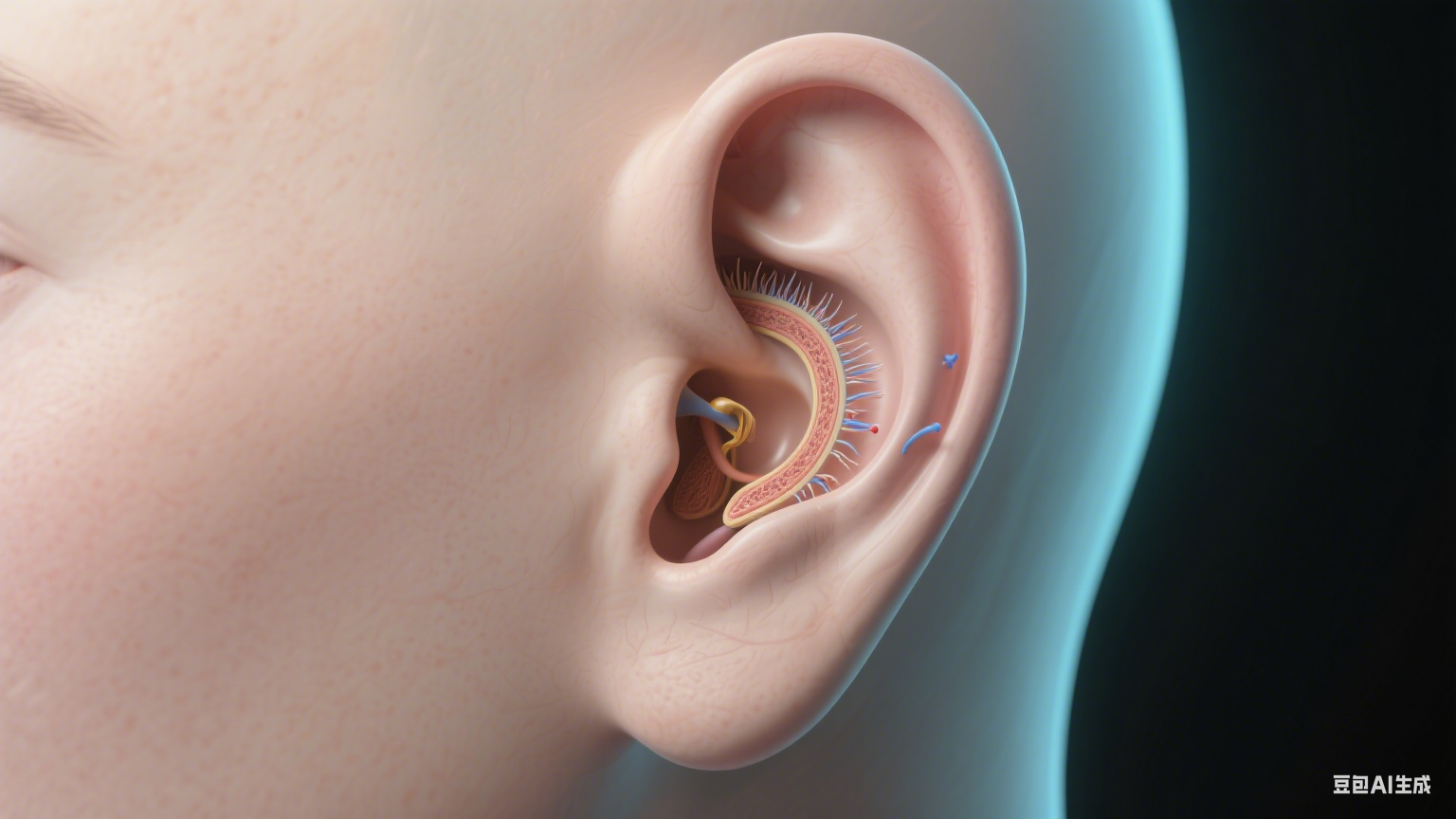

听觉系统的精密程度远超想象。外耳收集声波,中耳通过听小骨传递振动,内耳的耳蜗将机械信号转化为神经电信号,最终由大脑解析为可理解的声音。这个链条上的任何环节出现异常,都会打破声音传递的平衡。比如耳蜗内的毛细胞,这些纤细如发丝的结构负责感知不同频率的声音,一旦受损便无法再生。当高频声音对应的毛细胞率先衰退,人们会发现难以听清鸟鸣、门铃等尖锐声响,却能听见汽车引擎等低频噪音,这种选择性的听力损失往往是最早的信号。

年龄增长是听力下降最普遍的推手。人到 40 岁后,耳蜗毛细胞会以每年 0.5% 的速度自然老化,到 60 岁时,约 30% 的人会出现明显的听力衰退。这种老年性耳聋并非均匀发生,通常先从高频开始,逐渐影响日常对话。有趣的是,听力老化存在显著个体差异:常年保持低脂饮食、避免噪音暴露的人群,即使年过七旬,仍能清晰分辨耳语;而长期吸烟、患有高血压的人,可能在 50 岁就出现明显的听力障碍。

疾病因素常常成为听力下降的 “隐形杀手”。中耳炎是最常见的致聋原因之一,细菌或病毒感染引发的中耳积液,会阻碍声音传导,若治疗不及时,可能导致永久性听力损伤。更危险的是那些 “悄无声息” 的疾病,比如听神经瘤,这种生长在听觉神经上的良性肿瘤,早期仅表现为单侧耳朵的高频听力下降或耳鸣,容易被误认为是 “上火” 或 “衰老”,直到肿瘤增大压迫其他神经才被发现,此时听力往往已无法挽回。

噪音污染正以更隐蔽的方式侵蚀现代人的听力。长期处于 85 分贝以上的环境中(相当于繁华街道的噪音水平),会逐渐损伤耳蜗毛细胞。而突如其来的巨响,如爆竹声(可达 150 分贝),可能瞬间撕裂基底膜,造成暴发性耳聋。值得警惕的是,现代生活中的 “隐形噪音源” 无处不在:戴着耳机听音乐时,若音量超过最大音量的 60%,持续 1 小时就可能造成听力损伤;地铁运行时的低频噪音,即使听起来不刺耳,长期暴露也会损害内耳毛细胞。

药物性耳聋的风险常常被忽视。临床上已有超过 100 种药物被证实具有耳毒性,其中氨基糖苷类抗生素(如链霉素、庆大霉素)最为常见。这类药物会在耳蜗内蓄积,破坏毛细胞的代谢功能,且损伤往往是双侧对称的,一旦发生便难以逆转。更令人担忧的是,药物性耳聋具有遗传易感性,携带特定基因突变的人群,即使使用常规剂量的耳毒性药物,也可能迅速出现听力下降。

听力下降带来的影响远不止 “听不清” 那么简单。在生理层面,长期听力障碍会导致大脑听觉中枢退化,出现 “听觉剥夺” 现象 —— 即使后期佩戴助听器,大脑也难以重新解析声音信号。在心理层面,听力下降的人容易产生社交退缩,因为无法参与对话而逐渐疏远亲友,进而引发孤独感和抑郁情绪。研究显示,听力损失程度与老年痴呆的发病风险呈正相关,这可能与大脑长期处于 “信息输入不足” 的状态有关。

儿童期的听力问题更需格外关注。新生儿听力筛查已成为常规项目,因为 0-3 岁是语言发育的关键期,若此时存在未被发现的听力障碍,会导致语言发育迟缓,甚至成为 “聋哑”。儿童常见的分泌性中耳炎,会造成波动性听力下降,表现为看电视时音量调得越来越大,课堂上无法听清老师讲课,这些信号若被误认为是 “注意力不集中”,可能延误最佳干预时机。

预防听力下降需要从生活细节入手。在噪音环境中,应佩戴耳塞或耳罩等防护用品,减少每次暴露时间;使用耳机时遵循 “60/60 原则”—— 音量不超过最大音量的 60%,连续使用不超过 60 分钟。保持健康的生活方式同样重要:戒烟限酒能减少内耳血管的损伤,规律运动可改善内耳血液循环,控制血压和血糖则能降低微循环障碍引发的听力损失风险。此外,避免频繁掏耳朵,防止外耳道损伤感染;游泳时佩戴耳塞,减少中耳炎的发生概率。

听力下降的早期干预至关重要。当出现以下信号时,应及时进行听力检查:打电话时总要求对方提高音量;在嘈杂环境中难以听清对话;经常误听别人说的话;家人抱怨电视音量太大。听力检查并非复杂的过程,纯音测听可快速确定听力损失的程度和类型,声导抗测试能判断中耳功能,而耳声发射检查则可评估耳蜗毛细胞的功能状态。值得注意的是,突发性耳聋属于急症,发病后 72 小时内是治疗黄金期,及时使用激素和改善微循环的药物,约 70% 的患者可恢复部分听力。

听力辅助技术正不断突破局限。传统助听器通过放大声音帮助听力障碍者,但对高频听力损失的补偿效果有限。近年来出现的数字助听器,能通过计算机算法过滤噪音,聚焦言语信号,甚至可与手机蓝牙连接,直接接收电话或音乐。对于极重度耳聋患者,人工耳蜗是重建听力的有效手段,其通过电极直接刺激听觉神经,使患者重新获得听觉感知。随着技术进步,人工耳蜗的植入年龄不断降低,目前已有出生后 6 个月的婴儿成功植入的案例,为他们的语言发育赢得了宝贵时间。

听觉康复是一个系统工程。佩戴助听器或植入人工耳蜗后,还需要进行听觉训练,帮助大脑重新适应声音信号。语训师会通过辨别声音、理解语义等练习,逐步提升患者的听觉功能。家人的配合同样重要,与听力障碍者交流时应保持面对面,语速稍慢但不要刻意夸张口型,这些细节能显著提高沟通效率。

从远古时期依靠听觉警惕猛兽,到现代社会通过语音传递信息,听力始终是人类生存与发展的重要感官。当科技不断拓展认知边界时,我们更需要守护好与生俱来的感知能力。那些流动的旋律、亲友的叮咛、自然的回响,构成了生命中不可复制的声音记忆。关注听力健康,不仅是对个体生活质量的守护,更是对生命丰富性的珍视。当我们学会在喧嚣中保持警醒,在细微处察觉变化,或许就能让那些珍贵的声音,陪伴更长久的时光。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。