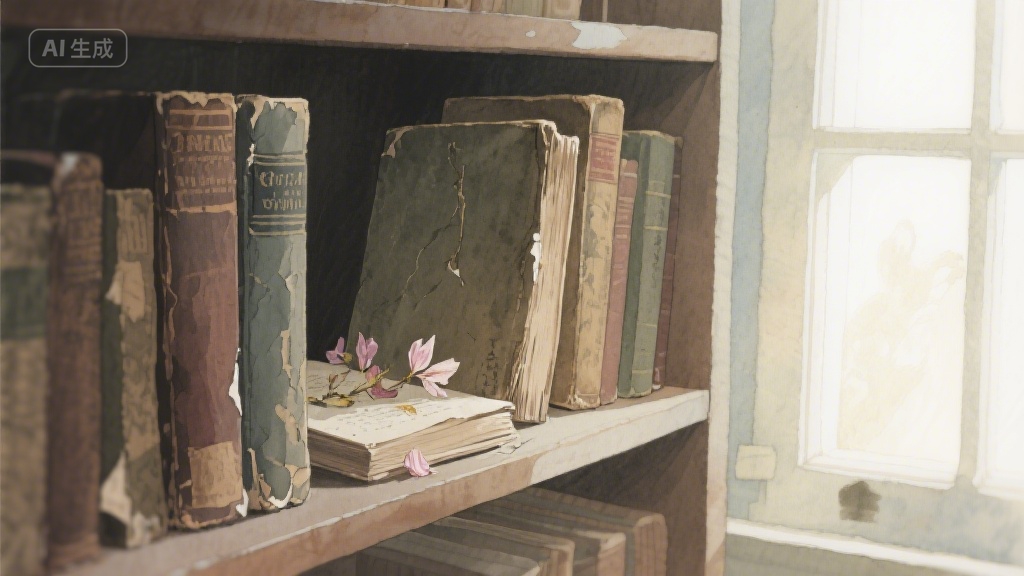

书架深处总藏着些被时光磨旧的书册,它们不像新书那样裹着鲜亮的封皮,也没有挺直的书脊,却像年迈的老友,静静待在角落,等着某个偶然的午后被重新唤醒。有的书封面已经脱胶,露出里面泛黄的纸芯,仿佛老人松弛的皮肤;有的书脊上印着模糊的字迹,需要凑近了仔细辨认,才能读出几十年前的书名;还有的书页间夹着干枯的花瓣或褪色的便签,那些细碎的物件,都是曾经阅读时留下的温柔痕迹。这些旧书或许不是什么珍贵的孤本,也没有名人的题跋,却在一页页纸页间,封存着不同人的青春、心事与记忆,成为连接过去与现在的隐秘桥梁。

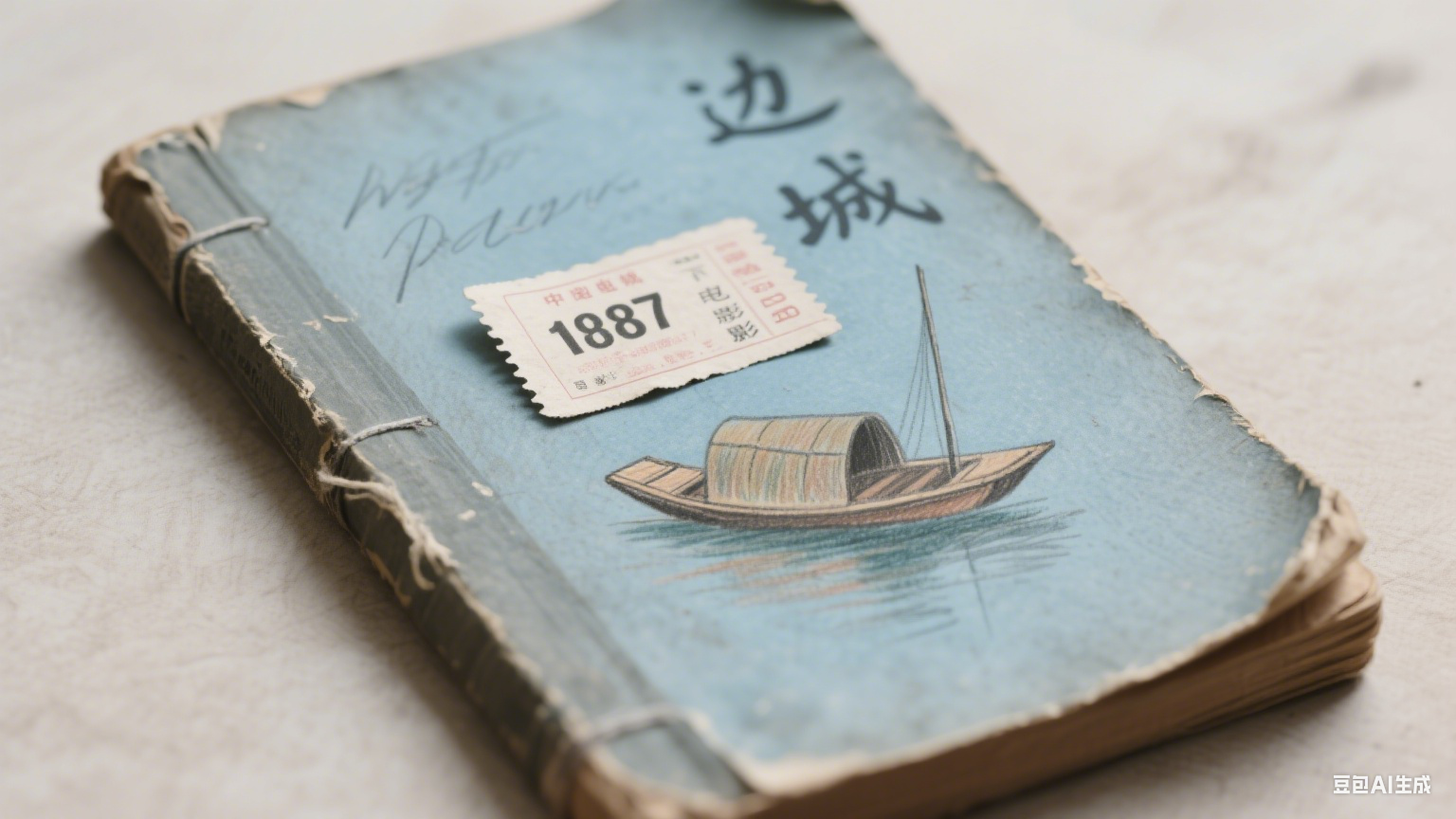

我曾在跳蚤市场的旧书摊前遇见一本《边城》,蓝色封皮已经被磨得发灰,书角卷成了柔软的弧度,像是被无数只手反复摩挲过。翻开第一页,铅笔写下的批注歪歪扭扭:“翠翠的等待,像后山的竹,安静又倔强。” 字迹带着少年人的青涩,旁边还画了个小小的渡船。再往后翻,某一页的空白处贴着半张 1987 年的电影票根,票根上的字迹已经模糊,只能看清 “边城” 两个字和模糊的放映时间。想来这本书的前主人,或许曾在某个傍晚,揣着这张电影票,先翻开书读几页翠翠与傩送的故事,再走进影院看光影里的茶峒。如今电影票的油墨早已淡去,书页却依然保留着那个人当时的温度,仿佛只要轻轻触碰,就能听见书页间传来的、属于那个傍晚的叹息。

还有一本父亲留下的《唐诗三百首》,书页边缘已经被岁月啃得有些毛糙,封面上贴着一张小小的、已经褪色的红色标签,上面是父亲年轻时的字迹:“1978 年秋,于北京王府井书店购得。” 我常常想象,1978 年的那个秋天,父亲还是个二十出头的青年,穿着洗得发白的蓝布褂子,挤在王府井书店的人群里,手指轻轻拂过书架上的书,最终停在这本《唐诗三百首》上。他或许是用省下的半个月伙食费买下这本书,然后揣在怀里,脚步轻快地走在秋日的北京街头,心里想着要赶紧回家,翻开书读一首李白的《将进酒》。如今父亲已经不在了,这本书却成了他留给我的最珍贵的礼物。每当我翻开它,看到书页上父亲用铅笔圈出的诗句,看到他在空白处写下的 “此句豪迈,可解胸中块垒”,就仿佛能看见年轻时的父亲,正坐在灯下,一边读诗,一边在书页上留下自己的印记。那些淡淡的铅笔痕迹,像是父亲从未走远,依然在和我一起读着那些古老的诗句。

旧书的奇妙之处,在于它不仅承载着文字本身的意义,更承载着无数个与它相遇的人的故事。一本《红楼梦》,可能曾被一位姑娘藏在枕头下,在深夜里悄悄读着黛玉葬花的段落,眼泪打湿了书页;也可能曾被一位老人放在案头,每天清晨读几页,一边读一边回忆自己年轻时的往事。书页上的每一道折痕,每一个批注,每一滴不小心留下的墨迹,都是一个小小的故事,都在诉说着某个与这本书相遇的人当时的心情。就像我曾在一本旧的《朝花夕拾》里,发现书页间夹着一封没有寄出的信,信纸已经泛黄发脆,上面写着:“亲爱的阿梅,我今天在旧书摊买到了一本《朝花夕拾》,读着鲁迅先生写的百草园,忽然想起我们小时候一起在院子里捉蟋蟀的日子,不知道你现在过得好不好……” 写信的人没有留下名字,收信的阿梅也不知道是谁,但这封信却让这本《朝花夕拾》有了不一样的重量。它不再只是一本记录鲁迅先生童年的书,更成了一个人对友人的思念载体,那些没能说出口的牵挂,都被小心翼翼地藏在了书页之间,等着几十年后,被一个偶然翻开这本书的人发现。

有时我会坐在书架前,随手抽出一本旧书,翻开任意一页,让目光落在某一行文字上。那些文字或许已经读过很多遍,却依然能在某个瞬间带来新的触动。就像读一本旧的《小王子》,第一次读时,只觉得是个有趣的童话,为小王子离开玫瑰而难过,为他遇见狐狸而开心;后来再读,却在 “驯养” 的段落里读出了人与人之间的羁绊;如今再翻开,看到书页上曾经用荧光笔划出的 “所有大人最初都是孩子,只是很少有人记得这一点”,忽然想起自己小时候读这本书时的样子,想起那时的自己也曾相信星星上住着小王子,相信狐狸说的 “重要的东西眼睛是看不见的”。旧书就像一面镜子,照见的不仅是文字,更是我们自己成长的痕迹。我们在不同的年纪读同一本旧书,总会读出不一样的滋味,因为我们已经不是当初那个第一次翻开这本书的人了,而旧书却依然在那里,安静地等待着我们带着新的经历与感悟,重新与它相遇。

我还曾在一家老书店里,见过一本极其破旧的《基督山伯爵》,封面已经完全脱落,书页也少了几页,却依然被店主小心翼翼地放在玻璃柜里。店主说,这本书是他爷爷传下来的,当年他爷爷在战乱年代,带着这本书逃难,一路上无论多么艰难,都没有舍得丢掉它。有一次为了躲避战火,爷爷把这本书藏在怀里,趴在草丛里待了整整一夜,书页被露水打湿,也被爷爷的体温焐干。后来爷爷在这本书的最后一页写下:“此书伴我经战火,见生死,今传于吾孙,愿其知坚韧,懂希望。” 如今这本书虽然残破,却成了那家老书店里最珍贵的宝贝,每一个来书店的人,店主都会指着这本书,讲起爷爷与它的故事。那些残缺的书页,仿佛不再是遗憾,而是成了岁月留下的勋章,见证着一本书如何陪伴一个人度过最艰难的时光,如何成为一个人心中的希望象征。

旧书就像时光的容器,把过去的时光、过去的人、过去的故事都装在里面,等待着被重新开启。它不像电子书那样,轻轻一点就能出现,却有着电子书无法替代的温度与质感。当我们用手指拂过泛黄的书页,能感受到纸张的粗糙与柔软;当我们闻到书页间散发出的、淡淡的油墨与时光混合的气息,能仿佛能闻到过去的味道;当我们看到书页上留下的、属于前人的痕迹,能感受到一种跨越时空的连接。就像现在,我坐在窗前,翻开父亲留下的《唐诗三百首》,阳光透过窗户洒在书页上,照亮了父亲当年圈出的 “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。风从窗外吹进来,书页轻轻翻动,发出 “沙沙” 的声响,像是父亲在耳边轻声读着这句诗,又像是书页本身在诉说着它经历的那些时光。

或许有一天,我们也会成为某本旧书的前主人,在书页上留下自己的痕迹,然后把它交给下一个与它相遇的人。我们不知道下一个人会是谁,不知道他会在什么情况下翻开这本书,不知道他会从书页间读出怎样的故事,但我们依然愿意把自己的故事留在书页里,因为我们知道,旧书会带着这些故事,继续在时光里流转,继续等待着下一次相遇。就像那些曾经与旧书相遇的人,他们的故事或许已经被岁月遗忘,但他们留在书页间的痕迹,却依然在时光里低语,依然在等待着某个偶然的瞬间,被一个陌生人读懂。那么,当你下次在书架上看到一本旧书时,会不会也愿意停下脚步,轻轻翻开它,去聆听书页间那些属于时光的低语,去遇见那些藏在时光褶皱里的故事呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。