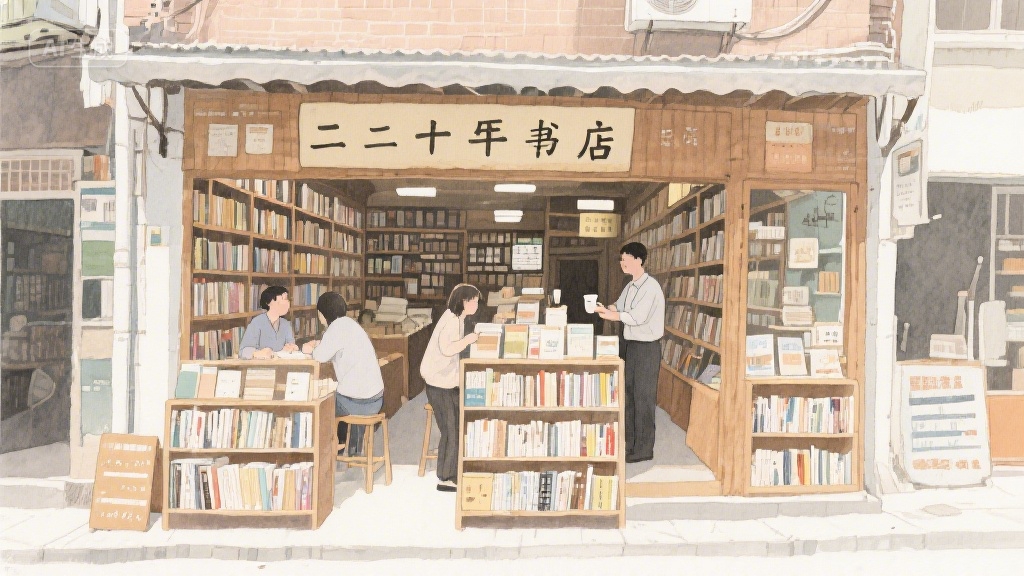

推开街角那家经营了二十年的书店大门,木质书架散发的油墨香与咖啡香气瞬间包裹住感官。这是许多人对城市书店的经典记忆 —— 没有刻意营造的网红打卡场景,只有排列整齐的书籍、轻声交谈的读者,以及店员递来的一杯温水。曾经,这类书店是城市文化版图上不可或缺的坐标,不仅承载着知识传播的功能,更成为人们逃离浮躁、安放心灵的精神驿站。无论是学生抱着习题集在角落刷题,还是上班族趁着午休翻阅几本散文,书店总能用安静的氛围,为不同身份的人提供一片独处的空间。那些被手指反复摩挲过的书脊、夹在书页里的便签,或是贴在墙上的读者留言,都让冰冷的建筑充满了人情味。

随着数字阅读的普及和线上购书的便捷,传统书店的生存空间逐渐被挤压。不少经营了数十年的老店陆续贴出 “结业清仓” 的告示,玻璃门上的招租信息取代了曾经醒目的新书海报。有数据显示,过去十年间,国内实体书店数量减少了近三成,即便在一线城市,能坚持五年以上的独立书店也不足半数。租金上涨、客流量下降、库存积压等问题,像一座座大山压在经营者肩上。曾经挤满读者的阅读区,渐渐只剩下零星的身影;原本摆满文学名著的书架,也开始被教辅资料和畅销书占据。这种变化不仅让爱书人感到惋惜,更引发了人们对城市文化多样性的思考。

面对困境,越来越多的书店开始探索转型之路,试图在坚守文化初心的同时,找到与时代共生的新方式。“复合型书店” 成为许多经营者的选择,他们将书籍销售与咖啡饮品、文创产品、文化活动等元素结合,让书店从单纯的购书场所,升级为集阅读、社交、体验于一体的文化空间。比如,有的书店会定期举办作家签售会、读书分享会,让读者有机会与喜爱的作者面对面交流;有的书店则开辟出亲子阅读区,推出绘本故事会、手工制作等活动,吸引家庭群体前来;还有的书店与本地艺术家合作,在店内展示绘画、摄影作品,甚至设置小型展览区,让书店成为传播本土文化的窗口。这些创新尝试,不仅为书店带来了更多客流量,也让阅读文化以更鲜活的形式融入人们的日常生活。

转型过程中,书店经营者们也在不断平衡商业利益与文化价值的关系。他们深知,书店的核心竞争力始终是书籍本身,因此在选书环节依然保持着严格的标准和独特的眼光。除了大众熟知的畅销书,许多书店还会精心挑选小众文学、学术著作、地方文献等,满足不同读者的个性化需求。为了让读者更好地发现优质书籍,店员们会主动与读者交流,根据他们的阅读喜好推荐合适的作品,这种人性化的服务,是线上书店无法替代的优势。同时,书店也在借助互联网技术提升服务质量,比如推出线上会员系统,为读者提供书籍预订、配送上门、阅读打卡等服务;有的书店还开设了线上直播间,邀请作家、学者进行线上讲座,打破空间限制,让更多人感受到阅读的魅力。

在城市快速发展的进程中,书店的角色也在悄然发生变化,它不再仅仅是一个文化符号,更成为连接人与城市、人与他人的情感纽带。对于许多在城市打拼的人来说,书店是一个可以暂时卸下疲惫的 “避风港”,在这里,他们可以通过书籍与不同时代、不同地域的人对话,获得心灵的慰藉与力量;对于城市而言,书店则是彰显文化底蕴、提升城市气质的重要载体,一间间散布在街头巷尾的书店,共同构成了城市的文化风景线,让城市在追求经济发展的同时,始终保持着一份人文温度。如今,我们能看到,越来越多的城市开始重视书店的发展,通过出台扶持政策、提供场地支持、举办文化活动等方式,为书店营造良好的生存环境。比如,有的城市将书店纳入城市文化建设规划,在新建的商业综合体、公园、社区中预留书店空间;有的地方政府为符合条件的书店提供补贴,帮助它们降低运营成本;还有的城市会举办 “书店文化节”,集中展示本地书店的特色,吸引更多人关注实体书店的发展。

这些变化让我们看到,尽管面临诸多挑战,但城市书店并没有消失,而是以新的姿态继续陪伴在人们身边。它们在适应时代变化的过程中,不断探索着文化传播的新路径,用实际行动证明,纸质阅读依然拥有强大的生命力,而书店作为阅读文化的守护者,也始终在为城市的文化繁荣贡献着自己的力量。未来,随着人们对精神文化需求的不断提升,以及社会对文化事业的日益重视,城市书店或许还会迎来更多新的发展机遇,它们又会以怎样的形式融入人们的生活?又会为城市文化发展带来哪些新的可能?这一切,都值得我们期待与探索。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。