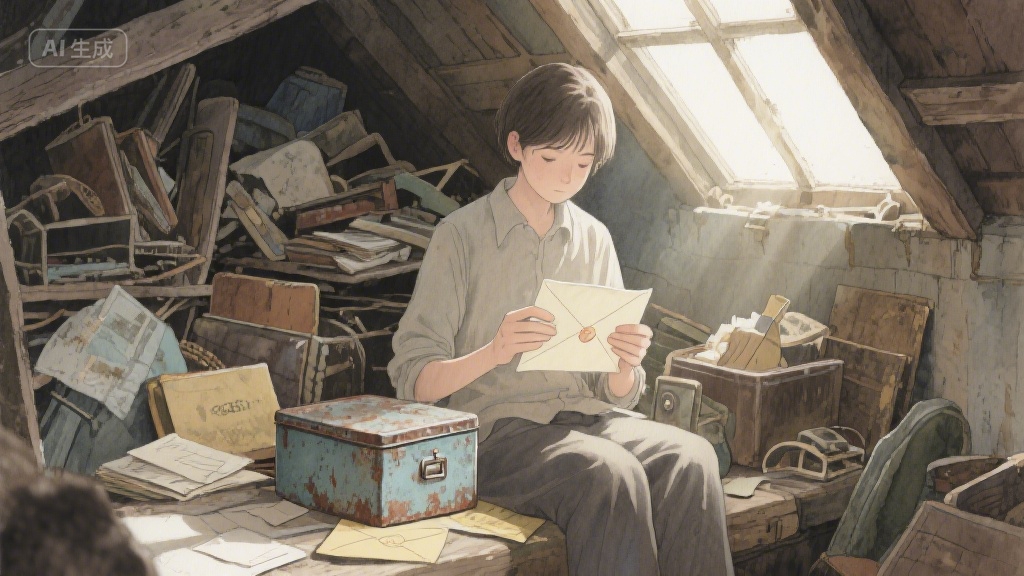

整理阁楼时发现那个褪色的铁皮盒,指尖刚触到冰凉的金属边缘,记忆就像被打翻的玻璃糖罐,哗啦啦滚出满室细碎的甜。盒子里装着二十年来收到的书信,有的信封边角卷成波浪,有的信纸被水渍晕出浅黄印记,最外层那封贴着梅花邮票的,是外婆生前写给我的最后一封信。

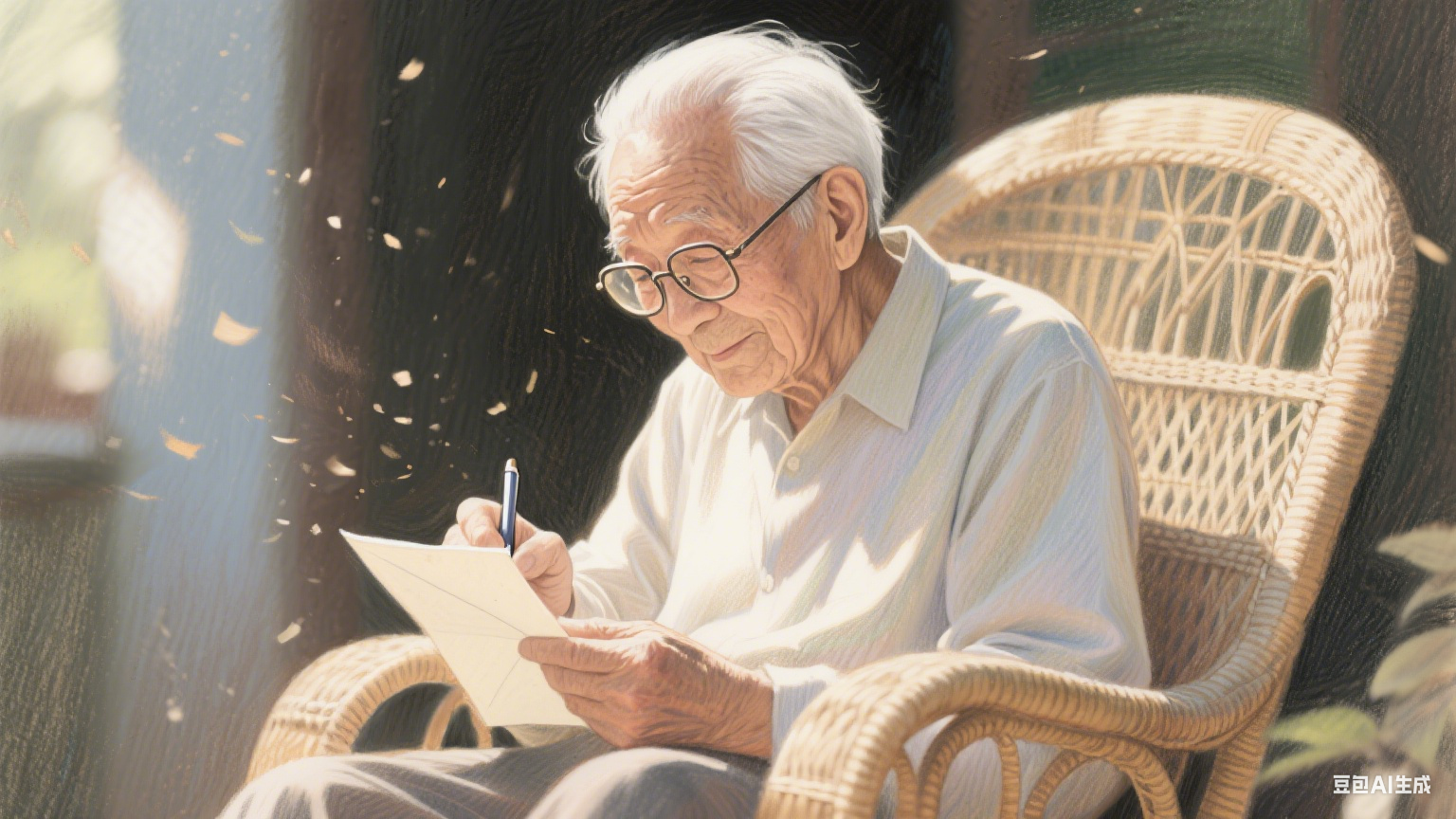

轻轻拆开那封已经脆薄的信,钢笔字迹带着老人特有的颤抖,却依旧工整地排列着:“囡囡爱吃的桃酥我装了两罐,放在衣柜最上层,天凉了记得加件薄毛衣,你总爱踢被子……” 读到这里喉头突然发紧,仿佛又看见外婆坐在老藤椅上,戴着老花镜一笔一画写信的模样,阳光透过窗棂落在她银白的发梢,连尘埃都在光里温柔地跳舞。

高中时和最好的朋友分隔两座城市,我们约定每周写一封信。她总爱在信里夹些小物件:春天的樱花花瓣、夏天的梧桐叶标本、秋天的银杏书签,冬天则会画一张暖融融的小画。有次考试失利,我在信里写满沮丧,她回信时用荧光笔在末尾画了个咧嘴笑的太阳,旁边写着:“你的难过我都接住啦,明天一起晒晒太阳就好啦。” 后来我们有了智能手机,能随时发语音视频,可那些夹着花草的信,依然被我小心翼翼地收在抽屉里,每次翻开都能闻到旧时光里的草木清香。

大学毕业那年,我在外地找工作屡屡碰壁,某天晚上坐在出租屋里,对着空荡荡的房间忍不住掉眼泪。就在这时,快递员送来一个信封,是妈妈寄来的。她没读过多少书,字写得歪歪扭扭,却密密麻麻写满了两页纸:“家里的玉米熟了,你爸每天都去地里看,说等你回来煮给你吃;楼下的小猫又长胖了,总在门口等你喂它;你别太着急,累了就回家,妈妈永远给你留着热饭。” 看着那些带着温度的字迹,我突然觉得,不管走多远,总有一个地方装着我的软肋和铠甲,那些写在纸上的牵挂,比任何华丽的语言都更能抚慰人心。

工作后渐渐很少写信了,偶尔想给朋友分享近况,手指在键盘上敲敲打打,却总觉得少了点什么。直到去年整理旧物,翻出大学时写给未来自己的信。信里的我意气风发,写下对未来的憧憬:“希望你能成为一个温柔的人,能被世界温柔以待;希望你别忘了曾经的梦想,即使走得慢也没关系;希望你常回家看看,别让爸妈等太久。” 读完信,我对着镜子里的自己笑了笑,还好,我没有辜负曾经的期待,也没有忘记那些重要的人和事。

有次去乡下看望外婆的老朋友张奶奶,她拿出一个木盒子,里面装着她和老伴年轻时的书信。张奶奶今年八十多岁了,眼睛不太好,却依然能准确地说出每封信的来历。“这封是他去部队时写的,说想我做的饺子;这封是他转业后写的,说在车站等我,让我别着急;这封是他生病时写的,怕我担心,还在信里开玩笑说自己很快就能好起来。” 她一边翻着信,一边轻声说着过去的故事,眼里闪烁着温柔的光芒。那些泛黄的信纸,就像一条条时光的纽带,把两个相爱的人紧紧连在一起,即使岁月流逝,即使天人相隔,那些藏在字里行间的爱意,依然鲜活如初。

现在的我们习惯了快速的沟通,一条信息几秒钟就能送达,一个视频就能看见对方的模样,可我们似乎也渐渐失去了等待的耐心,失去了用笔尖慢慢倾诉的温柔。我们会在聊天记录里快速划过那些敷衍的表情包,却很少再静下心来,把心里的话一笔一画写在纸上;我们会在朋友圈里点赞评论,却很少再花时间,给远方的人写一封带着体温的信。

但我始终相信,书信有着不可替代的魔力。它不像电子信息那样容易被删除,也不像语音视频那样容易被遗忘,它会带着写信人的温度和气息,在时光里慢慢沉淀,成为我们生命中最珍贵的宝藏。就像那个铁皮盒里的信,每次翻开,都能让我想起外婆的叮咛、朋友的陪伴、妈妈的牵挂,想起那些在时光里闪闪发光的日子。

或许有一天,我也会重新拿起笔,给远方的朋友写一封信,告诉她我最近的生活,告诉她楼下的花开了,告诉她我很想她;或许我会给爸妈写一封信,告诉他们我一切都好,告诉他们我很爱他们,告诉他们我很快就会回家。我想,当他们收到信的时候,一定会像我曾经那样,在拆开信封的瞬间,感受到来自远方的温暖与牵挂。毕竟,那些写在纸上的心意,永远都不会过时,永远都能在时光里,开出最美的花。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。