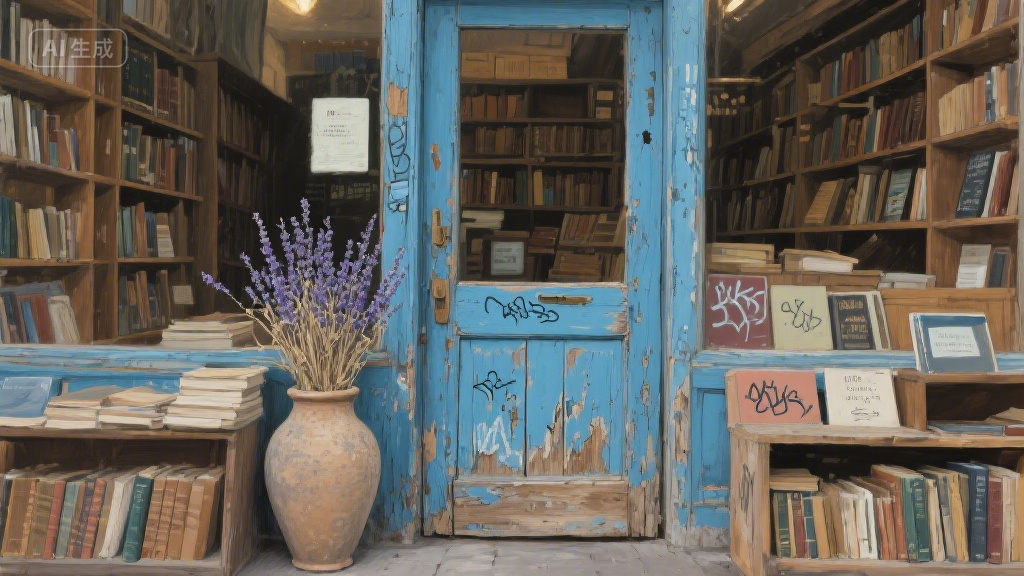

推开那扇刷着剥落靛蓝色油漆的木门时,金属门轴发出一声悠长的 “吱呀” 声,像老时光里未关紧的留声机突然唱了半句。门内的空气带着旧纸张特有的霉味,混着墙角栀子花盆栽的清甜,在鼻尖绕成一团柔软的雾。书架是深褐色的实木材质,边角被岁月磨得圆润光滑,有些地方还留着孩童用蜡笔涂鸦的淡粉色痕迹,像是谁偷偷藏在时光里的小秘密。最高一层的书架顶端,摆着几个缺了口的粗陶花瓶,里面插着干枯的薰衣草,紫色花穗早已失去水分,却依然保持着向上生长的姿态,仿佛在固执地守护着什么。

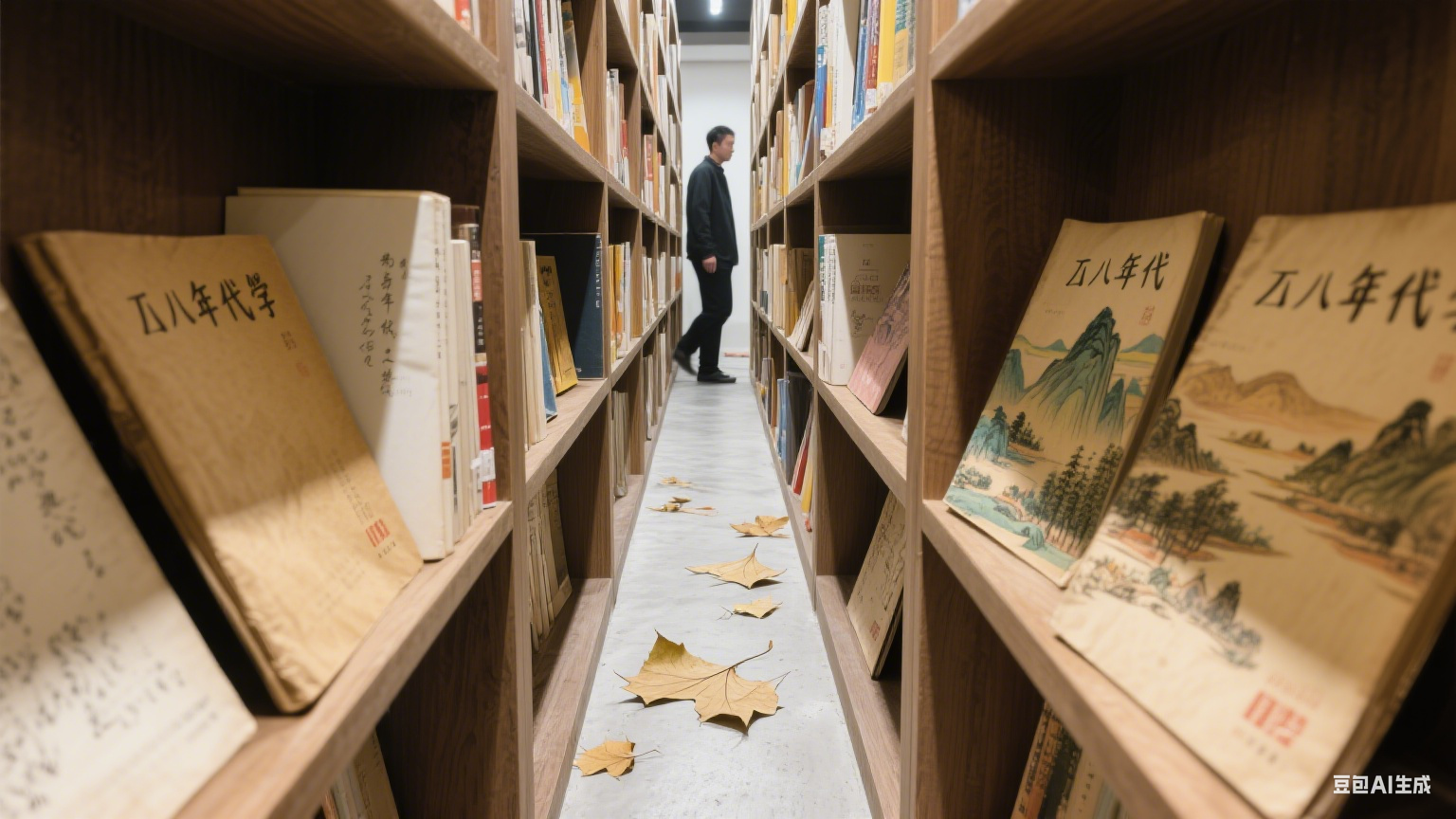

书架之间的通道狭窄得只能容一人侧身通过,地面铺着浅灰色的水泥地,缝隙里嵌着几片卷曲的银杏叶,大概是去年秋天从窗外飘进来的。左手边第三排书架上,整齐地码着一排八十年代的文学杂志,封面是泛黄的牛皮纸,上面印着钢笔手绘的水墨山水,标题用宋体字写得端正秀气。随手抽出一本,扉页上有娟秀的钢笔字:“赠明远,愿我们都能在文字里找到归处。” 字迹已经有些褪色,却能让人想象出写下这句话时,笔尖划过纸张的温柔力度。书页间夹着一张透明的糖纸,上面印着早已停产的水果硬糖图案,轻轻展开,仿佛还能闻到当年的甜香。

沿着书架慢慢往前走,会发现每一本书都藏着不同的故事。一本 1985 年版的《红楼梦》,封面已经磨损得厉害,书脊处用白色棉线仔细地重新装订过,内页里夹着一张泛黄的电影票根,是当年《红楼梦》电影上映时的场次,票根背面用铅笔写着 “和妈妈一起看的”,字迹稚嫩却格外认真。旁边一本厚厚的《鲁迅全集》,书页边缘有密密麻麻的批注,红色钢笔字在纸页上留下深浅不一的痕迹,有时是对句子的赞同,有时是小小的疑问,那些字迹随着书页的翻动,仿佛在和过往的读者进行一场跨越时空的对话。还有些书的扉页上贴着小小的藏书票,图案各异,有复古的花纹,也有简单的动物形象,每一张藏书票都像是这本书的专属印章,标记着它曾经的归属。

旧书店的尽头,有一张靠窗的木质书桌,桌面上铺着一块有些磨损的深绿色桌布,桌布上放着一盏老式台灯,金属灯杆已经有些氧化发黑,却依然能正常点亮。书桌旁的椅子是藤编的,坐上去会发出轻微的 “咯吱” 声,像是时光的呢喃。偶尔会有读者坐在那里,捧着一本书静静地读,阳光透过窗户上的玻璃,在书页上投下斑驳的光影,时间仿佛在这一刻慢了下来。书店的老板是一位头发花白的老人,总是穿着一件洗得发白的蓝色中山装,手里拿着一块干净的棉布,仔细地擦拭着书架上的灰尘。他很少主动和读者说话,却总能在读者找不到书时,准确地指出书的位置,仿佛书店里的每一本书都住在他的心里。

有一次,我在书架上翻找一本多年前读过的旧书,找了很久都没有找到,难免有些失落。老人看到后,从柜台后面拿出一个小小的铁盒,打开后里面装满了泛黄的卡片,每张卡片上都写着书名和书架编号。他慢慢翻找着,指尖在卡片上轻轻划过,动作轻柔得像是在抚摸珍贵的宝贝。“你要找的这本书,在最里面那排书架的第三层,靠左边的位置,” 老人抬起头,脸上带着温和的笑容,“那本书有些旧了,我上个月刚整理过,应该还在。” 按照老人指的位置,我果然找到了那本期待已久的书,书页间还夹着一张老人手写的小纸条,上面写着 “这本书的纸张比较脆弱,阅读时请轻翻”,字迹工整,带着淡淡的墨香。

旧书店里的时光,似乎和外面的世界不一样。外面的街道上车水马龙,人们行色匆匆,总是在追赶着什么;而在这里,时间像是被拉长了的棉线,缓慢而温柔。有时会遇到同样喜欢旧书的人,大家不需要过多的言语,只是相视一笑,然后各自沉浸在书的世界里。偶尔也会有人因为一本书而聊起来,从书里的故事聊到各自的经历,从过去的时光聊到对未来的期许,那些原本陌生的人,因为一本旧书而产生了奇妙的连接。

傍晚时分,夕阳透过窗户,给整个书店镀上了一层温暖的金色。书架上的旧书在夕阳的映照下,仿佛都活了过来,那些泛黄的纸页间,似乎藏着无数个鲜活的灵魂。准备离开时,老人会站在门口,看着读者的背影,偶尔会说一句 “下次再来”,声音不高,却格外亲切。走出书店,木门再次发出 “吱呀” 的声响,像是在和我说再见。回头望去,旧书店在夕阳的余晖里,像一个温暖的港湾,静静地等待着下一个渴望在文字里寻找时光痕迹的人。

或许,每个人心中都有这样一个角落,藏着对旧时光的眷恋。而旧书店,就是把这些眷恋收集起来的地方,每一本书都是时光的碎片,每一次翻开,都是与过去的重逢。下次再来到这条老街,你会不会也推开那扇靛蓝色的木门,去寻找属于自己的那一段时光褶皱呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。