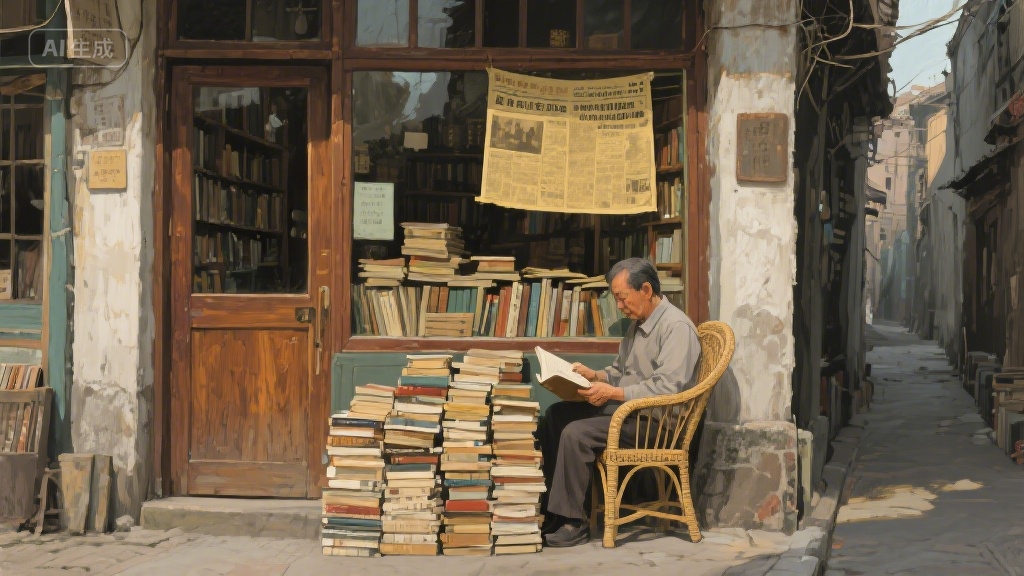

每次路过老城区那条窄巷,总会被街角那家没有招牌的小店勾住脚步。木质门框被岁月磨得发亮,玻璃窗上贴着泛黄的报纸剪角,隐约能看见里面堆得半人高的书堆。推开门时,挂在门楣上的铜铃会叮当作响,像是在跟老熟人打招呼。店里总飘着一股混合着纸墨和旧木头的味道,不呛人,反倒让人心里一下子静下来。老板是个头发花白的老爷子,永远坐在靠窗的藤椅上翻书,抬头时眼角的皱纹会挤成好看的弧度。

第一次走进这家店是个雨天,没带伞的我慌慌张张躲进去,却被满屋子的书惊住了。书架沿着墙壁从地面堆到天花板,连楼梯拐角都塞着装满书的纸箱,有的书脊上还贴着几十年前的价格标签,几毛钱的数字透着时光的温柔。老爷子见我狼狈,递来一块干毛巾,说随便看,不用急着走。我在历史类书架前停住,抽出一本封面磨损的《万历十五年》,翻开第一页,竟发现夹着一张 1998 年的电影票根,票根上的字迹已经模糊,却能想象出当年有人看完电影,把票根小心翼翼夹进书里的样子。

往后只要有空,我就会往这家旧书店跑。老爷子话不多,却总能在我对着书堆犯难时,递来一本刚好合我心意的书。有次我想买一本绝版的诗集,翻遍了店里的书架都没找到,老爷子却从柜台下的抽屉里摸出一本,封面上还留着前主人用铅笔写的批注。他说这本书是前几年一个老太太拿来的,老太太说她先生生前最爱读这本诗集,现在先生走了,她想让这本书找个同样爱诗的人。我捧着那本诗集,指尖划过泛黄的纸页,忽然觉得旧书不只是印着文字的纸张,更是承载着故事和情感的时光容器。

店里的常客不少,大多是像我一样喜欢旧书的人。有个戴着老花镜的老先生,每天都会准时来店里,坐在靠窗的位置读报纸,偶尔还会跟老爷子聊几句过去的事;有个刚上高中的小姑娘,总爱在周末来店里找言情小说,每次找到喜欢的书,都会蹦蹦跳跳地跟老爷子分享书中的剧情;还有个上班族,经常在下班后匆匆赶来,在哲学类书架前站一会儿,选一本带回家,他说读旧书能让他在忙碌的生活里找到片刻的安宁。这些不同年龄、不同职业的人,因为这家旧书店聚在一起,分享着书中的故事,也分享着生活里的小温暖。

有一次我在店里待得晚了,外面下起了小雨,老爷子关店时,非要撑着伞送我到公交站。路上他跟我说,这家书店是他年轻时跟妻子一起开的,妻子爱书,也爱跟来店里的人聊天,后来妻子走了,他就一个人守着这家店,守着妻子留下的那些书。他说他不想把店关掉,不是为了赚钱,而是觉得这些旧书里藏着太多人的回忆,要是店没了,那些回忆可能就再也找不回来了。我看着老爷子撑伞的手,上面布满了皱纹,却稳稳地把伞倾向我这边,心里忽然一阵温暖,原来这家看似普通的旧书店,藏着这么深沉的爱与坚守。

现在的城市里,高楼大厦越来越多,崭新的书店也随处可见,可我还是偏爱这家藏在巷子里的旧书店。新书店里的书包装精美,却少了点温度;而旧书店里的书,哪怕封面磨损、纸页泛黄,却带着前主人的痕迹,可能是一句批注,一张夹在书里的小纸条,或是书脊上淡淡的指纹。这些痕迹让每一本书都变得独一无二,也让每一次翻开书的瞬间,都像是在跟过去的人进行一场跨越时光的对话。

有时候我会想,等我老了,会不会也像老爷子一样,守着一家小小的旧书店?不用太大,能放下足够多的书就好;不用太热闹,能有几个爱书的常客就好。每天在铜铃声中打开店门,整理书架上的旧书,听客人们分享书中的故事,傍晚再在夕阳下关店,把那些承载着时光与情感的书好好珍藏。或许到那时,我也能像老爷子一样,在平凡的日子里,用一本本旧书,温暖更多人的时光。

不知道下次再去店里,会不会遇到新的常客,会不会发现一本夹着特别回忆的旧书。也不知道老爷子会不会又跟我分享新的故事,关于过去,关于书,关于那些藏在时光里的温暖。巷子里的风还在吹,铜铃还在响,这家旧书店,还在静静地守着那些不为人知的故事,等着每一个爱书的人,推门进来,翻开属于自己的那一段时光。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。