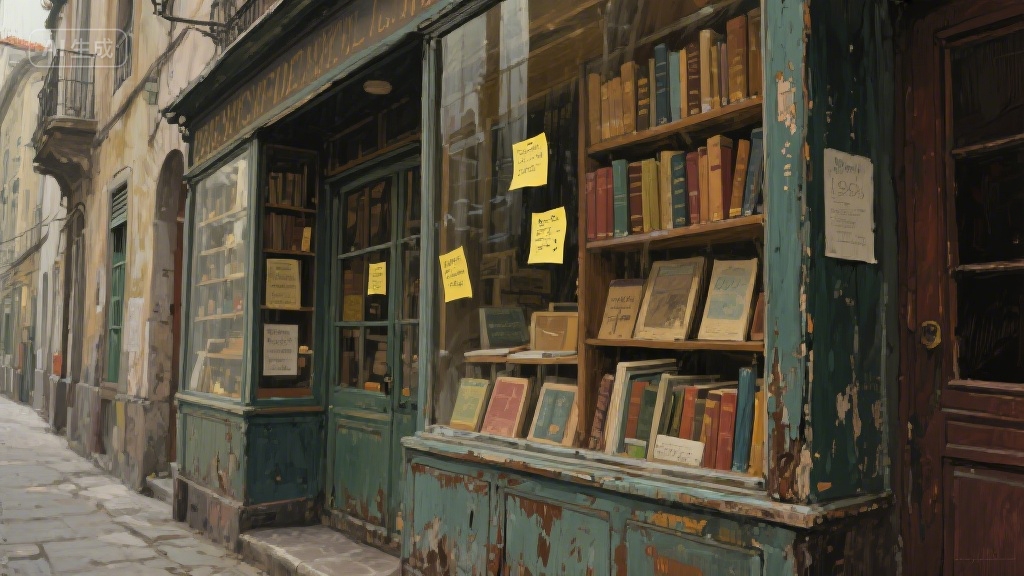

推开那扇挂着铜铃的木门时,清脆声响总能刺破街道的喧嚣。这家藏在老城区巷尾的旧书店,没有醒目的招牌,仅靠木质橱窗里错落摆放的书籍吸引路人目光。橱窗玻璃上贴着泛黄的便签,上面是不同笔迹的留言,有的写着 “寻找 1987 年版《边城》”,有的标注 “这本诗集借走两周,下周归还”,这些细碎的痕迹,让书店成了承载记忆与期待的容器。书架从地面延伸到天花板,深色木料上布满深浅不一的划痕,每一道都可能藏着某个读者的故事 —— 或许是学生时代偷偷夹在书页里的情书,或许是老人临终前捐赠时摩挲封面的温度。在这里,书籍不再是流水线生产的商品,而是带着时光体温的生命体,等待与新的主人续写缘分。

午后阳光穿过临街的玻璃窗,在地板上投下斑驳的光影。常有附近学校的学生背着书包进来,指尖轻轻划过书脊,在科幻小说或经典名著区域驻足;也有退休老人提着菜篮推门,熟稔地走向历史传记专区,偶尔还会与店主寒暄几句,聊起某本书里的故事情节。书架间的过道不宽,却总能容下不同年龄、不同职业的人在此共处。有人坐在角落的藤椅上默读,有人蹲在地上翻看摊开的画册,没有人刻意维持安静,翻书的沙沙声、偶尔的低语,反而织就了一种让人安心的氛围。这种氛围,是连锁书店里标准化的灯光与音乐无法替代的,它带着生活的烟火气,藏着人与人、人与书相遇的惊喜。

店主是一位五十多岁的先生,说话语速缓慢,总戴着一副旧眼镜。他很少主动推销书籍,却记得许多老顾客的喜好。有次一位女士来寻找一本多年前读过的儿童绘本,只模糊记得封面有只兔子,店主竟从里间的储物架上翻出了那本泛黄的书,笑着说 “这书存了快十年,总觉得会有人来找它”。这样的小事,在店里时常发生。店主说,他收书不看品相是否完美,更在意书里是否有 “痕迹”—— 比如扉页的题字、页边的批注、夹在中间的电影票根或落叶。这些痕迹,让每一本书都成了独一无二的 “时光载体”,新读者翻开时,不仅能读到文字,还能触摸到前任主人的生活片段。有本 1990 年版的《围城》,书里夹着一张 1992 年的电影院票根,票根上的字迹已经模糊,却能让人想象出当年有人边读小说边期待电影的心情。

旧书店的存在,似乎与当下快节奏的生活有些 “格格不入”。人们习惯了在网上一键下单,等待崭新的书籍送上门,或是在电子阅读器上下载海量读物,随时切换阅读内容。但仍有人愿意绕路来到这家旧书店,花上一两个小时翻找书籍,哪怕只是随手拿起一本旧书,闻着书页间淡淡的油墨与时光混合的气息,也觉得格外放松。有位年轻的上班族说,他每周都会来这里待一会儿,“在电脑前看再多屏幕,都不如摸着凉凉的书页踏实,好像能暂时从忙碌里抽离出来,跟过去的人聊聊天”。这种 “踏实感”,或许正是旧书店的魅力所在 —— 它像一个时光驿站,让人们在追逐未来的路上,有机会放慢脚步,与不同时代的思想对话,与陌生的生命产生微弱却温暖的连接。

店里的书籍价格都很便宜,大多只要十几元、二十几元,有时遇到学生或经济拮据的读者,店主还会主动降价,甚至赠送书籍。有人问他靠什么维持经营,他笑着指了指墙上的 “以书换书” 公告:“老顾客会把家里闲置的书拿来换,我再把这些书整理好卖给需要的人,赚的钱够交房租和水电费就行。” 他并不追求盈利,更在意让书籍 “流动” 起来,让每一本书都能找到继续被阅读的机会。有本《小王子》,已经在店里 “流转” 过五位主人,每位主人都在书后写下了简短的留言:第一位读者是个小学生,画了一朵小王子的玫瑰;第二位是高中生,写下 “希望永远保持童心”;第三位是刚毕业的大学生,批注 “原来长大不是丢失天真,而是学会守护它”。如今这本书还在书架上,等待第六位读者,继续书写它的故事。

随着城市的发展,老城区的许多店铺都换了新面貌,这家旧书店却始终保持着原来的样子。橱窗里的书籍换了一批又一批,门上的铜铃依旧清脆,店主的眼镜换了几副,却还是习惯在午后泡一壶茶,坐在藤椅上翻书。有人担心这样的旧书店会慢慢消失,店主却很坦然:“只要还有人愿意来翻书,愿意听书里的故事,我就一直开下去。” 或许,旧书店的价值从来不止于售卖书籍,它更像是一个社区的文化符号,一个存放记忆的角落,一个让人们在快节奏中感受慢时光的温暖所在。下次路过街角的旧书店时,不妨推开那扇木门,说不定你也能在某本书里,找到属于自己的惊喜或回忆,或是为某本书留下新的痕迹,让它带着你的故事,继续流转下去。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。