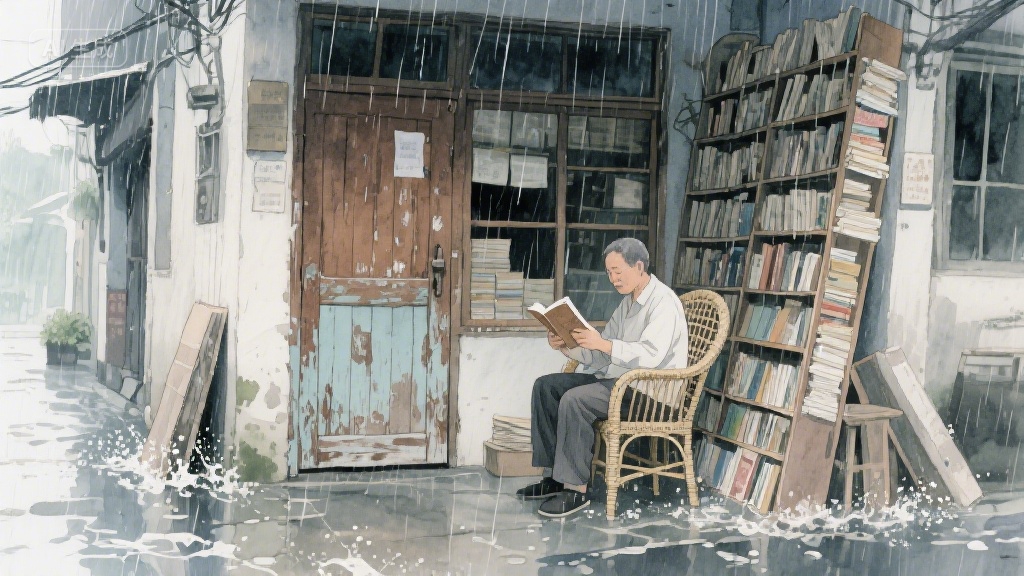

推开那扇掉漆的木门时,总会听见 “吱呀” 一声响,像老物件在跟人打招呼。书店老板是个留着花白胡子的大叔,永远坐在靠窗的藤椅上翻书,眼镜滑到鼻尖也不扶,只有有人问起某本书时,才会慢悠悠抬起头,眼神亮得像发现了宝藏。店里的书架歪歪扭扭靠在墙上,最高处的书积着薄灰,却没人会去擦 —— 老板说那是时光留下的印章,擦了就少了点味道。

第一次走进这里是个雨天,躲雨时不小心撞翻了门口的盆栽,泥土溅到浅蓝色牛仔裤上。本想道歉,大叔却摆摆手递来纸巾,说盆栽比他还皮实,让我随便看看。书架间的过道窄得只能容一个人过,脚尖不小心碰到纸箱,会滚出几本泛黄的杂志,封面上的明星笑容还停留在十年前。指尖划过书脊,有的烫金字体已经磨平,有的扉页上留着陌生人的字迹,“送给最爱的人”“考试加油”,那些没说完的故事,都被妥帖地藏进了纸页里。

有次在角落翻到本 1987 年的笔记本,蓝色封皮上印着 “上海制造”。里面夹着张泛黄的电影票,《红高粱》的放映时间是 1988 年 3 月 15 日,旁边还有段娟秀的字迹:“今天他说喜欢我,风都是甜的。” 我拿着笔记本问老板,这书卖吗?老板眯着眼笑,这本不卖,是前两年一个老太太放在这的,说等她老伴来取 —— 老太太走的那天,手里还攥着同款式的笔记本。后来我每次去,都会把笔记本放回原位,好像这样,就能帮老太太等那个没等到的人。

书店里总有些奇怪的老顾客。穿中山装的老爷爷每周三下午都会来,坐在最里面的位置读《三国演义》,读到精彩处会拍着桌子喊 “好”;扎双马尾的小姑娘总在放学后来,蹲在儿童区看《格林童话》,临走前会把饼干渣擦得干干净净;还有个戴耳机的年轻人,每次来都抱一堆诗歌集,坐在地上读到天黑,老板也不催,只默默给他留盏灯。这些人互不打扰,却因为这间小书店,有了奇妙的联结 —— 就像书架上不同种类的书,看似无关,却在同一空间里,温暖着彼此的时光。

上个月去的时候,发现书店多了个 “交换角”。老板用麻绳挂了块木板,上面写着 “把你的故事留下,带走别人的时光”。有人把旅行时买的明信片夹在书里,有人在便签纸上写自己的小秘密,还有人留下亲手画的漫画。我也写了张便签:“希望下次来,能在这里遇到新的故事。” 昨天再去,发现便签下面多了行字:“我也在等,祝你好运。” 字迹歪歪扭扭,却让人心头一暖 —— 原来在这间小书店里,每个人都在寻找,也在被寻找。

现在的城市里,高楼越建越高,网红店换了一家又一家,可这间旧书店却像个固执的老伙计,守在巷子里,不慌不忙。有时候我会想,为什么大家都喜欢来这里?是因为那些带着温度的旧书,还是因为这里没有快节奏的催促,只有慢下来的时光?或许都有吧。毕竟在这个容易让人焦虑的时代,能有个地方让人静下心来,翻一本旧书,听一段故事,已经是很难得的事了。

下次路过那条巷子,你要不要也推开那扇 “吱呀” 作响的木门?说不定你会在某个书架的角落,发现一本写着你名字的书,或者遇到一个,正在等你的人。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。