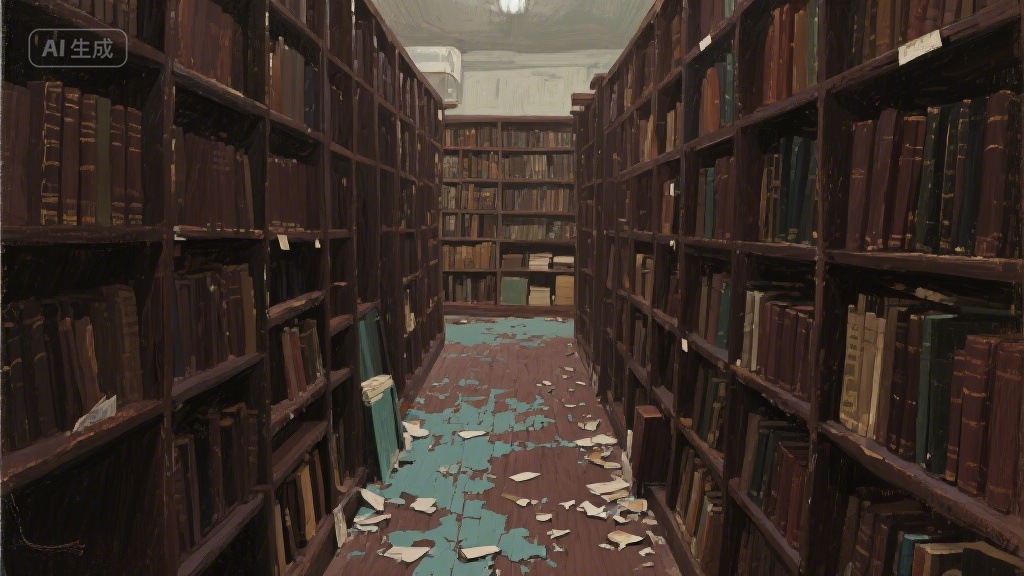

推开玻璃门时,铜铃发出一串清脆却不刺耳的声响,像把空气里浮动的尘埃都轻轻拨到了一旁。书店不大,进深不过十米,宽约五米,却被顶天立地的书架填得满满当当。这些书架多是深棕色,木纹里嵌着经年累月的摩挲痕迹,有些地方的漆皮已经剥落,露出底下浅褐色的木料,反倒比完整时多了几分温润。书架之间的通道仅容一人侧身而过,若是两人相遇,得有一方稍微退后,贴着书架让开位置,鼻尖很容易蹭到书脊上凹凸的书名。

空气中飘着一种特别的气息,不是新书油墨的刺鼻味道,而是纸张受潮后淡淡的霉味、旧牛皮纸封面的木质香气,还有隐约夹杂的樟脑丸气息,混在一起竟格外让人安心。指尖拂过书脊,能触到不同年代的纸张质感,有的纸张薄如蝉翼,轻轻一碰就怕碎掉,有的则厚实挺括,边缘被磨得发毛,却依旧结实。书架最下层往往堆着些精装书,封面是暗红色或墨绿色的硬壳,边角处包着铜皮,虽有划痕,却像老者脸上的皱纹,藏着说不尽的故事。

靠窗的位置摆着一张老旧的木桌,桌面被磨得发亮,中间有一道浅浅的裂痕,用铜片镶补着,像是给桌面系了条细细的腰带。桌上放着一个白色的搪瓷杯,杯身上印着早已模糊的蓝色图案,旁边摊开一本 1987 年版的《围城》,书页间夹着一片干枯的银杏叶,叶脉清晰得像是能数出当年的纹路。阳光从窗外的梧桐树叶间漏进来,在书页上投下细碎的光斑,风一吹,光斑就跟着轻轻晃动,把字里行间的墨色都晕得柔和了几分。

店主是位头发花白的老人,总穿着一件浅灰色的棉布衬衫,袖口挽到小臂,露出手腕上一块银色的老手表。他很少主动和顾客说话,大多时候坐在柜台后的藤椅上,手里捧着一本线装书,鼻梁上架着副老花镜,镜片偶尔会反射出台灯的暖光。有顾客询问某本书时,他才会缓缓起身,不用查目录,径直走向某个书架,指尖在书脊上轻轻划过,很快就能抽出那本要找的书,仿佛书架上每一本书的位置都刻在了他的心里。

有一次,我在最顶层的书架上发现一本《徐志摩诗集》,蓝色的封面上印着烫金的字体,边角有些卷曲,扉页上用蓝色钢笔写着几行小字:“赠明华,愿你永远记得康桥的柔波。1992.5.20”。字迹娟秀,末尾画了个小小的爱心,只是墨水已经有些褪色,像是被岁月悄悄擦去了一部分。我捧着书走到柜台前,老人抬头看了一眼,慢悠悠地说:“这本是前阵子一位老太太送来的,说是她先生年轻时送她的,现在人走了,留着睹物思人,不如让它找个新归宿。”

书店里的顾客大多很安静,每个人都像是怕惊扰了这里的时光。有人蹲在书架前,一本本慢慢翻找,手指小心翼翼地捏着书页边缘,生怕弄皱了纸角;有人靠在窗边,捧着书静静地读,偶尔抬手把滑落的头发别到耳后,动作轻得像怕碰碎了空气中的宁静;还有些学生模样的人,拿着笔记本,在书上轻轻标注,笔尖划过纸张的 “沙沙” 声,和窗外的蝉鸣混在一起,竟格外和谐。

下雨天的时候,书店里会更热闹些。路人躲雨进来,起初只是站在门口抖落伞上的水珠,可看着满架的旧书,总会忍不住走进去逛逛。雨水打在玻璃上,留下一道道水痕,把窗外的世界晕成一片模糊的绿色,而书店里的暖光透过水痕看出去,又像是给外面的雨景镀上了一层温柔的滤镜。有一次下大雨,一位母亲带着孩子躲进来,孩子指着一本彩色封面的童话书,眼睛亮晶晶的,母亲便拿起书,坐在木桌旁给孩子读起来,声音轻轻的,其他顾客也不觉得打扰,反倒都放慢了动作,像是在配合这温柔的节奏。

书架的角落里藏着些特别的书,有的书里夹着旧照片,照片上的人穿着八十年代的连衣裙,站在颐和园的昆明湖边,笑容明亮;有的书里夹着电影票根,上面印着 “庐山恋” 的字样,日期是 1980 年 7 月 15 日;还有的书里夹着手写的便签,上面记着菜谱,“红烧肉:五花肉一斤,冰糖五颗,酱油两勺……”,字迹歪歪扭扭,却透着生活的烟火气。这些小物件像是时光的碎片,不小心掉进了书里,等着后来的人偶然发现,拼凑出一段模糊却温暖的过往。

傍晚的时候,老人会把柜台后的台灯打开,暖黄色的光笼罩着小小的柜台,也照亮了旁边挂着的一串风铃。风铃是用玻璃珠子做的,风从窗户缝里钻进来,珠子碰撞在一起,发出 “叮叮” 的轻响,和书页翻动的声音交织在一起。这时老人会起身整理书架,把被顾客翻乱的书一本本放回原位,动作缓慢却有条不紊,像是在梳理时光的脉络。他整理到那本《徐志摩诗集》时,会特意停顿一下,手指轻轻拂过扉页上的字迹,眼神里带着一丝不易察觉的温柔。

有次我问老人,为什么守着这么一家旧书店,不考虑开家新书网店,能多赚些钱。老人笑了笑,从抽屉里拿出一个铁盒子,打开后里面全是纸条,有的是顾客留下的,说 “在这里找到了爷爷当年的医学笔记”,有的写着 “谢谢这本书,陪我度过了最难熬的日子”。“这些东西,网店给不了啊,” 老人指着纸条说,“每本书都有自己的故事,在这里,它们能遇到懂它们的人,这比赚钱更重要。”

天色渐暗的时候,我才依依不舍地离开书店。推开门,铜铃又响了一声,像是在道别。街上的路灯已经亮了,昏黄的光洒在路面上,和书店里的暖光隔着一扇玻璃门,像是两个不同的世界。走了几步,我忍不住回头看,书店的窗户里,老人依旧坐在藤椅上,捧着书,台灯的光落在他的白发上,柔和得像是一幅老画。

我不知道下次再来时,会不会遇到新的旧书,会不会发现新的时光碎片。或许那本《徐志摩诗集》已经被别人带走,开启了新的旅程;或许又会有新的旧书被送来,带着另一段不为人知的故事。旧书店就像一个时光的容器,装着无数人的回忆和过往,而每一个走进来的人,都在不经意间,与一段段时光轻轻相拥,然后带着满心的温柔,走向属于自己的未来。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。