陈默第一次见到那副 AR 眼镜时,正蹲在老城区的巷口修理自行车链条。金属摩擦的锈迹蹭在指尖,汗水顺着额角滴在满是油污的齿轮上,他烦躁地抹了把脸,抬头就看见快递员递来的棕色纸盒。拆开包装时,镜片在阳光下泛着淡蓝色的微光,镜架是轻巧的钛合金材质,比他平时戴的近视镜还要薄几分。

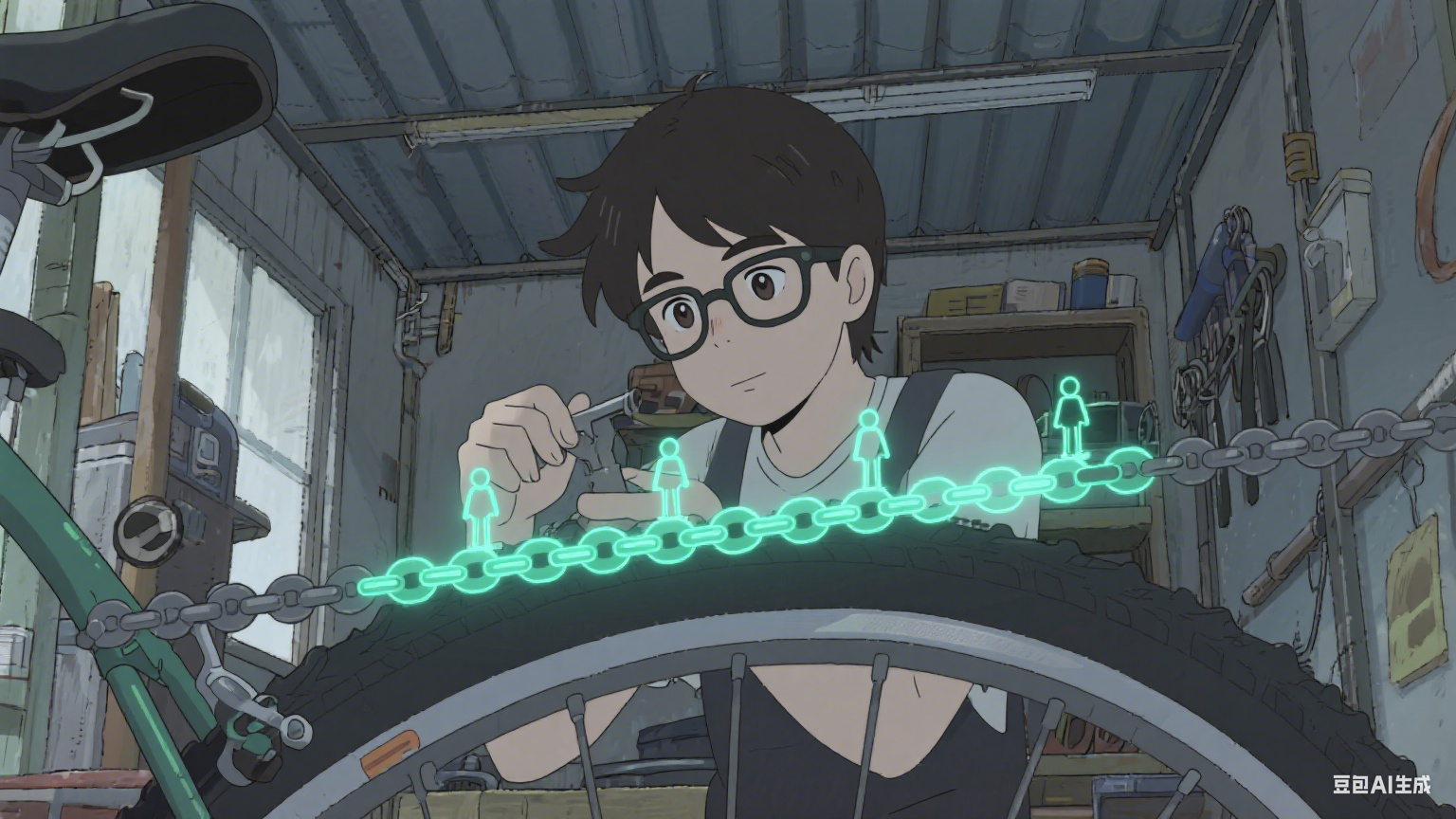

“这玩意儿能帮我修自行车?” 他对着说明书嘀咕,指尖在镜腿的触控区域轻轻一点。眼前的世界突然变了模样 —— 原本模糊的链条结构上,浮现出淡绿色的虚拟标注,每一个需要调整的卡扣都闪烁着提示灯,甚至有个小人形图标在缓慢演示拆卸步骤。他试着按照提示转动扳手,原本需要琢磨半小时的故障,十分钟就解决了。

那天傍晚,陈默戴着 AR 眼镜去菜市场。他母亲最近总念叨膝盖疼,医生嘱咐要多吃含钙量高的食材,可他对着摊位上琳琅满目的蔬菜总是犯迷糊。这次镜片扫过青椒,虚拟面板立刻弹出 “每 100 克含钙 23 毫克,搭配豆腐食用吸收率提升 40%” 的字样;走到水产区,看到虾子又跳出 “今日新鲜度 92%,建议清蒸保留营养” 的提示。提着装满食材的袋子回家时,他忍不住想,要是父亲还在就好了 —— 以前父亲总因为分不清哪种米适合熬粥、哪种酱油适合凉拌而被母亲念叨,有了这眼镜,或许能少些争执。

真正让陈默觉得这副眼镜不可或缺,是在他接手社区图书馆整理工作之后。那是一栋建于上世纪八十年代的老建筑,书架上的书籍大多没有电子编号,每次有人借书,都要在积满灰尘的登记本里翻找半天。他试着用 AR 眼镜扫描书脊,没想到镜片不仅能识别书名,还能自动关联馆藏系统,生成电子借阅记录。有次一位老人来寻找一本 1995 年版的《唐诗选注》,登记本上只写着 “文学区第三排”,他戴着眼镜在书架间行走,镜片很快在一堆旧书里锁定目标,甚至标出了书页中老人之前夹过书签的位置。老人接过书时感慨:“现在的年轻人真厉害,找书比我当年记笔记还准。”

不过 AR 眼镜也并非总能带来便利,有次陈默就闹了笑话。他和朋友约在商场餐厅吃饭,等待时对着菜单研究优惠活动,镜片上不断弹出 “满 200 减 50”“第二份半价” 的提示框。朋友来了之后,他指着虚拟面板说 “我们点这个套餐划算”,结果对方疑惑地看着空无一物的桌面:“你在跟谁说话?” 他这才意识到,别人看不到他眼前的虚拟内容,慌忙摘下眼镜,脸颊发烫。后来再和朋友聚会,他都会提前把眼镜调到 “隐私模式”,只在需要时悄悄查看信息。

深秋的一个周末,陈默带着眼镜去郊外爬山。走到半山腰时,突然下起小雨,山路变得湿滑。他正发愁该往哪边走,镜片扫过前方的路标,自动叠加了 “前方 500 米有避雨亭,路面坡度 15 度,建议放慢脚步” 的提示。躲雨时,他看到亭外的枫叶红得正好,忍不住用眼镜拍下照片。让他惊喜的是,照片里不仅有真实的枫叶,还自动添上了几只虚拟的小鸟,在枝头跳跃鸣叫。他把照片发给在外地工作的妹妹,妹妹很快回复:“哥,你这照片里的小鸟怎么会动?快教教我怎么拍的!” 看着妹妹发来的一连串惊叹表情,他想起小时候两人一起在院子里追蝴蝶的场景,心里暖暖的。

有天晚上,陈默整理父亲留下的旧相册,翻到一张泛黄的黑白照片 —— 那是父亲年轻时在工厂工作的样子,穿着蓝色工装,站在巨大的机器前微笑。他突发奇想,戴着 AR 眼镜扫描照片,没想到镜片竟能识别出照片中的机器型号,还弹出了一段关于那个年代工厂生产流程的虚拟影像。他仿佛看到父亲年轻时忙碌的身影,听到机器运转的轰鸣声,眼眶不知不觉湿润了。原来这副小小的眼镜,不仅能连接当下的生活,还能悄悄搭建起通往过去的桥梁。

现在,陈默的 AR 眼镜里存储着很多专属的记忆。有社区老人教他编竹篮时,镜片记录下的编织步骤;有图书馆里孩子们围着他,好奇地问 “叔叔眼镜里有什么” 的笑脸;还有母亲第一次用眼镜看到虚拟菜谱,笨拙地跟着学做红烧肉的样子。他偶尔会想,未来或许会有更先进的科技产品出现,但这副眼镜带给他的,不仅仅是便利,更是那些藏在镜片里的、关于爱与温暖的瞬间。就像此刻,他戴着眼镜坐在书桌前,镜片上正显示着母亲发来的消息:“明天回家吃饭,我用你说的方法做了糖醋排骨。” 虚拟文字旁边,还配着一张母亲自拍的、带着笑意的照片。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。