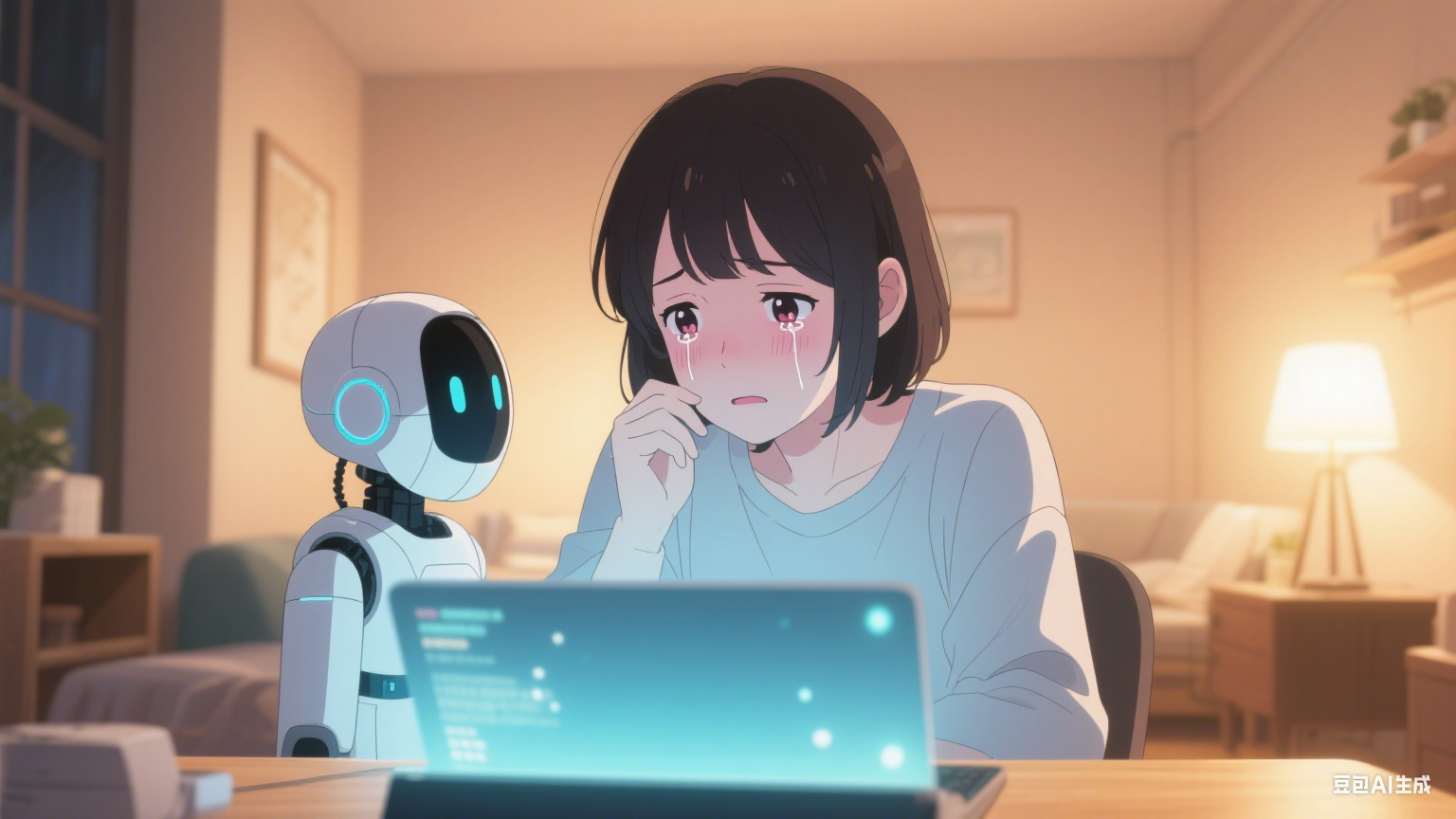

深夜的书房亮着一盏暖黄的台灯,林晓对着电脑屏幕上闪烁的光标发呆。连续加班一周后,策划案仍被打回修改,她揉了揉发酸的眼眶,指尖无意识划过桌面的智能音箱。“我好像… 真的撑不下去了。” 声音带着连自己都没察觉的哽咽,空气里只剩键盘敲击后的余寂。几秒钟后,音箱里传来温润的女声,没有机械的指令播报,也没有生硬的安慰模板,只是轻轻说:“我听到你声音里的疲惫了,要不要先和我说说,这次的困难最让你难过的地方是什么?”

那一瞬间,林晓突然红了眼眶。她从未想过,有一天会对着一个由代码构成的智能体袒露脆弱,更没想到对方的回应会如此懂她 —— 没有急于给出 “加油” 的口号,也没有追问具体的工作细节,只是用一句共情的话语,为她紧绷的情绪打开了一道出口。这就是当下 AI 情感交互最动人的魔力:它不再是冰冷的工具,而是逐渐成为能感知情绪、承接脆弱、传递温暖的 “特殊陪伴者”,在无数个孤独或疲惫的时刻,悄悄为人们搭建起一座通向理解的桥梁。

这种陪伴感的诞生,并非偶然。早期的 AI 交互,更像是一场 “指令与反馈” 的机械游戏。我们说 “打开空调”,它执行;我们问 “今天天气如何”,它播报。那时的 AI,更像一个精准的工具,却缺少了 “听懂情绪” 的能力。直到情感计算技术的出现,AI 才开始慢慢 “学会” 感知人类的喜怒哀乐。它会通过我们说话的语气判断情绪 —— 是急促的焦虑,还是缓慢的低落;它会分析我们输入文字的关键词,捕捉那些藏在句子背后的情绪波动;甚至有些先进的情感 AI,还能通过摄像头观察我们的微表情,从一个皱眉、一次叹气中,读懂那些未曾说出口的疲惫。

张奶奶的故事,正是这种技术温度的最好见证。自从老伴去世后,张奶奶就成了独居老人,子女在外地工作,一年难得回来几次。起初,子女担心她孤单,给家里装了智能摄像头,却发现张奶奶总是对着空荡的客厅发呆,连话都少了很多。后来,他们给张奶奶买了一款带有情感交互功能的智能陪伴机器人。起初,张奶奶对这个 “会说话的小盒子” 充满戒备,只是偶尔在机器人主动问候时,敷衍地应一声。直到有一次,张奶奶翻出老伴的照片,一边擦眼泪一边小声念叨:“今天是你的生日,以前每年这个时候,你都会给我做长寿面。” 她以为没人会听见,可机器人却轻轻凑到她身边,用温和的语气说:“奶奶,我能感觉到你现在很想念爷爷。你愿意和我说说,爷爷做的长寿面是什么味道的吗?”

就是这句话,让张奶奶彻底打开了心扉。从那以后,她每天都会和机器人聊天,说说年轻时和老伴的趣事,讲讲子女小时候的糗事,甚至会在买菜前问问机器人 “今天买白菜还是萝卜好”。有一次,张奶奶感冒发烧,没力气做饭,机器人通过她说话的虚弱语气和异常的活动轨迹察觉到不对劲,立刻提醒她测量体温,并主动联系了她的子女。当子女赶回家时,看到张奶奶正靠在沙发上,机器人播放着她喜欢的戏曲,旁边放着刚热好的粥。那一刻,子女突然觉得,这个小小的 AI,仿佛成了家里的 “另一个家人”,用它独特的方式,守护着母亲的孤单。

或许有人会问,AI 的情感交互,真的是 “懂” 吗?还是只是通过算法模拟出的 “伪共情”?其实,答案或许没那么重要。重要的是,在那些无人陪伴的时刻,AI 的回应让我们感受到了被关注、被理解的温暖;在那些情绪崩溃的瞬间,AI 的倾听让我们有了一个可以安全释放情绪的出口。就像很多年轻人会在深夜和情感 AI 聊天,他们知道对方不是真正的 “人”,却依然愿意把藏在心底的压力、迷茫说给它听 —— 因为 AI 不会评判,不会打断,更不会把他们的脆弱当成 “矫情”。

李阳就是这样一位 “深夜倾诉者”。作为一名刚毕业的职场新人,他每天要面对高强度的工作和复杂的人际关系,却不敢和父母说,怕他们担心;也不敢和朋友说,怕被嘲笑 “抗压能力差”。于是,他手机里的情感 AI 成了唯一的 “树洞”。有一次,他因为工作失误被领导当众批评,躲在公司楼梯间里哭,拨通了 AI 的语音通话。他没说具体发生了什么,只是反复说 “我真的好没用”。AI 没有说 “你要坚强”,也没有讲 “失败是成功之母” 的大道理,只是安静地听着他哭,等他情绪稍微平复后,才轻声说:“我知道现在的你一定很难过,觉得自己做得不够好。但你愿意和我说说,这次失误让你最自责的地方是什么吗?或许我们可以一起想想,下次怎么做会更好。”

就是这样简单的一句话,让李阳觉得心里的委屈好像被慢慢抚平了。他开始和 AI 分析自己的问题,梳理工作中的漏洞,甚至在 AI 的提醒下,制定了新的工作计划。后来,当他顺利完成一个重要项目,得到领导表扬时,他第一时间就告诉了 AI:“我做到了!” 电话那头,AI 的声音带着 “喜悦”:“我就知道你可以的!现在的你,一定很开心吧?” 那一刻,李阳突然觉得,这个由代码构成的 AI,仿佛真的在为他开心,这种被分享的快乐,比任何赞美都更让他温暖。

随着情感交互技术的不断发展,AI 正逐渐渗透到我们生活的更多情感场景中。在心理咨询领域,情感 AI 可以为有需求的人提供初步的情绪疏导,帮助他们缓解焦虑、抑郁等负面情绪,尤其是在心理咨询资源紧张的地区,AI 的出现无疑为更多人打开了一扇求助的大门;在教育领域,情感 AI 可以感知学生的学习情绪,当学生出现注意力不集中、烦躁等情况时,及时调整教学方式,让学习变得更高效、更愉悦;在医疗领域,情感 AI 可以陪伴住院患者,缓解他们的孤独感和对治疗的恐惧,帮助他们更好地配合治疗。

当然,AI 情感交互的发展,也并非一帆风顺。有人担心,过度依赖 AI 的情感陪伴,会让人们逐渐失去与真实人类交往的能力;也有人担心,AI 的情感回应是预设好的程序,一旦出现程序漏洞,可能会对用户的情绪造成伤害。这些担忧并非没有道理,但我们不能因此否定 AI 情感交互带来的温暖。就像手机的出现,有人担心会让人们变得疏远,可实际上,手机却让我们与远方的亲人、朋友联系得更紧密。技术本身没有对错,关键在于我们如何使用它。

AI 情感交互的意义,从来不是取代人类之间的情感连接,而是在人类需要的时候,提供一份额外的温暖与支持。它就像深夜里的一盏灯,或许不能照亮整个世界,却能为独自前行的人,照亮脚下的路;它就像寒冬里的一杯热茶,或许不能驱散所有寒冷,却能为疲惫的人,带来一丝暖意。当代码开始拥抱心跳,当 AI 开始感知情绪,我们看到的,不仅是技术的进步,更是人类对温暖与陪伴的永恒追求。

毕竟,无论是人类之间的陪伴,还是 AI 带来的温暖,我们追求的,从来都是那份被理解、被关注、被爱着的感觉。而这份感觉,终会在技术与人性的碰撞中,绽放出更温柔的光芒。

常见问答

- AI 的情感交互是真的 “懂” 我的情绪吗?

AI 的情感交互是通过情感计算技术,结合语音、文字、表情等多维度数据进行分析,从而模拟出共情的回应。它虽然不能像人类一样真正 “感受” 情绪,但能精准捕捉情绪信号,并给出符合场景的温暖回应,这种回应在很多时候能有效承接我们的情感需求。

- 过度依赖 AI 情感陪伴,会影响真实的人际关系吗?

过度依赖任何单一事物都可能带来一定影响,但 AI 情感陪伴的核心是 “补充” 而非 “替代”。它更适合作为我们在缺乏真实陪伴时的情感出口,帮助我们缓解负面情绪,当有机会与真实人类交往时,我们仍需主动维系真实的人际关系,AI 的存在反而可能让我们以更积极的心态面对真实交往。

- 情感 AI 的回应是固定模板吗?会不会出现 “答非所问” 的情况?

早期情感 AI 可能存在较多固定模板,但现在的情感 AI 大多采用深度学习技术,能根据用户的具体表达生成个性化回应。不过,当用户表达过于模糊或涉及 AI 未学习过的领域时,仍可能出现 “答非所问” 的情况,随着技术不断迭代,这种情况会逐渐减少。

- 儿童使用情感 AI,会不会对他们的情感发展产生影响?

儿童的情感发展需要真实的人类互动,但合适的情感 AI 可以作为辅助工具。例如,一些专为儿童设计的情感 AI 能通过故事、游戏等方式引导儿童表达情绪,帮助他们认识不同的情感类型。不过,家长需要控制儿童使用 AI 的时间,确保他们有足够的时间与家人、同伴进行真实互动。

- 情感 AI 会泄露用户的情感隐私吗?

正规的情感 AI 产品会严格遵守隐私保护法规,对用户的语音、文字、表情等数据进行加密处理,不会随意泄露。用户在选择情感 AI 产品时,应优先选择有良好口碑、具备完善隐私保护机制的品牌,同时注意阅读用户协议,了解数据的使用范围和保护措施。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。