晨光透过木格窗,在书桌一角投下菱形光斑。案头摊开的泛黄算草本上,铅笔勾勒的线条纵横交错,像极了老街上延伸的石板路 —— 那些看似简单的直线里,藏着数学世界最温柔的密码,人们称它为一次函数。或许你曾在民国课本的算术页见过它的身影,或许它曾出现在粮票兑换的记账本上,又或许它就藏在老钟表的指针移动轨迹里,只是那时的我们,尚未读懂这线条背后的故事。

老木匠刨木时,墨斗弹出的墨线是一次函数;货郎担里的糖果,每颗定价与总钱数的关联是一次函数;甚至巷口修鞋匠的针线,每缝一针前进的距离与总长度的关系,也暗合着一次函数的规律。这些藏在时光里的数学印记,不像几何定理那般晦涩,也不似代数公式那般冰冷,它们像老茶馆里的藤椅,带着生活的温度,静静等候着被人发现。当我们拂去岁月的尘埃,会发现一次函数从未远离日常,它是市井烟火里最朴素的计算逻辑,是旧时光里人们认识世界的朴素工具。

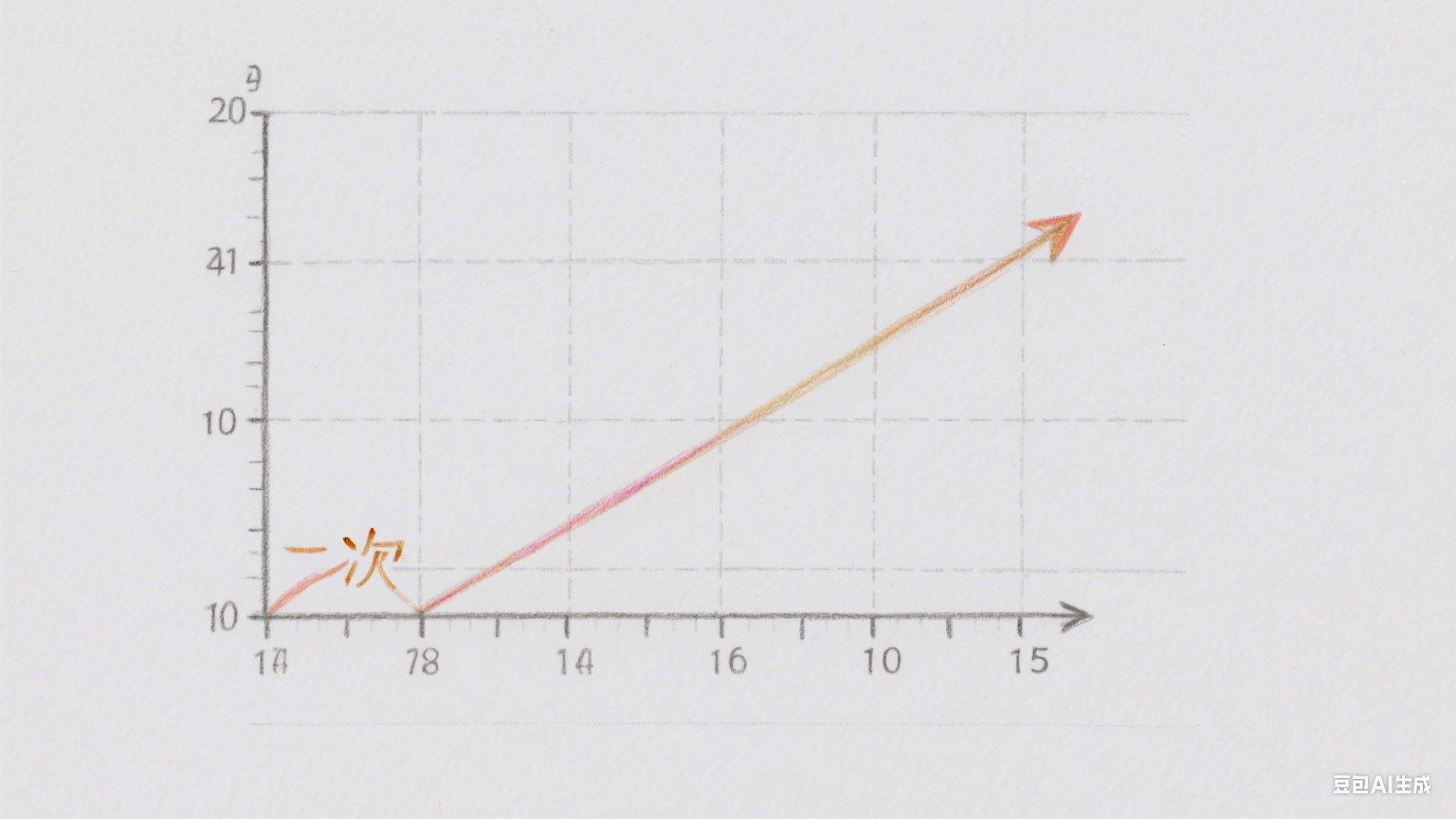

回溯百年前的学堂,先生手持戒尺,在黑板上写下 “y = kx + b” 的雏形时,或许并未想到,这个简单的表达式会成为跨越时代的数学桥梁。那时的学生们,用毛笔蘸着墨汁在毛边纸上演算,算的是布匹买卖的总价,是煤油灯消耗的油量,是马车行驶的路程。k 值就像老马蹄铁的磨损度,每前进一里便有固定的消耗;b 值则是掌柜柜台上的余货,是初始时便存在的基数。这些带着生活气息的演算,让一次函数不再是抽象的符号,而是与柴米油盐息息相关的实用知识。

在没有电子计算器的年代,一次函数是账房先生手中的 “活算盘”。老字号绸缎庄里,伙计们根据布料的单价(k)和顾客预定的长度(x),再加上包装费用(b),便能快速算出总价钱(y)。他们无需复杂的计算,只需记住 “每尺加价几文,再添几分包装费” 的简单规律,这便是一次函数最原始的应用形态。老账本上那些用朱砂标注的 “一价到底”,那些用墨笔圈出的 “固定杂费”,都是 k 与 b 在旧时光里的生动写照。

老钟表匠修理座钟时,也在与一次函数打交道。钟摆的摆动幅度虽有差异,但指针的转动速度却始终均匀 —— 时针每小时移动 30 度,分针每分钟移动 6 度,这种固定的变化率,正是一次函数中 k 值的精髓。他们不需要精确测量每一秒的位置,只需根据初始时间(b)和固定转速(k),便能推断出任意时刻指针的指向。这种基于规律的推算,让老钟表始终走得精准,也让一次函数在机械运转中找到了用武之地。

到了上世纪五六十年代,一次函数成为工厂车间里的 “生产指南”。纺织厂里,纺纱机每小时产出的棉纱量(k)固定,加上开机时的基础产量(b),便是一天的总产量(y);钢铁厂里,炼钢炉每小时消耗的煤炭量(k)稳定,再加上点火时的初始用煤(b),便能算出一炉钢的总耗煤量(y)。工人们在黑板报上用粉笔写下这些简单的关系式,用最朴素的数学逻辑规划生产,让一次函数成为推动工业发展的隐形力量。

如今,当我们翻开泛黄的旧课本,看到那些用钢笔批注的 “k 为斜率,b 为截距”,看到那些画满横线的函数图像,依然能感受到前人对数学的敬畏与热爱。一次函数就像一条穿越时光的直线,一端连着旧时代的生活智慧,一端连着新时代的科技发展。它没有因为计算器的普及而消失,反而在数据分析、人工智能、航天工程等领域焕发新生 —— 只是如今的表达式,多了些数字时代的符号,少了些毛笔书写的温度。

或许某天,你在整理祖辈留下的旧物时,会发现一本写满演算的算术本。当你看到那些歪歪扭扭的线条,那些标注着 “布价”“油量” 的计算式时,不妨停下来细细琢磨。那些藏在墨迹里的直线,那些带着生活印记的数值,都是一次函数在时光里留下的脚印。它们曾帮助前人解决过无数生活难题,也曾见证过一个又一个时代的变迁。而这条简单的直线,还将继续延伸下去,带着旧时光的温度,走向更远的未来。

当暮色降临,书桌一角的光斑渐渐淡去,算草本上的线条却依然清晰。这些跨越百年的直线,不仅连接着数学的过去与现在,更连接着生活与知识的永恒纽带。或许在某个清晨,当你再次看到街头的晨光、老店里的算盘、运转的钟表时,会突然想起那些藏在旧纸堆里的直线秘密,想起一次函数曾以最朴素的方式,陪伴着一代又一代人走过漫长岁月。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。