要是把三角函数家族比作一个热闹的班级,正弦和余弦绝对是老师眼中的 “三好学生”—— 随处可见的应用场景,简单易懂的图像走势,走到哪儿都自带主角光环。正切函数呢,就像班里爱搞点小恶作剧的调皮鬼,时不时冒出的渐近线总让初学者头疼,却又因为独特的周期性收获不少粉丝。而余切函数?这位老兄更像是隐藏在角落里的 “反向操作大师”,明明和正切函数是 “欢喜冤家”,却总在细节处玩出不一样的花样,不仔细琢磨还真容易被它的套路绕进去。

先别急着打开课本翻公式,咱们用更接地气的方式认识一下这位 “大师”。假设你站在一片空旷的操场上,面前有一个直角三角形造型的滑梯,直角边分别是竖直的高度和水平的长度,斜边就是你下滑的路径。正弦函数关心的是 “高度占斜边的比例”,余弦函数盯着 “水平长度占斜边的比例”,正切函数则痴迷于 “高度和水平长度的比值”,活脱脱一个 “坡度测量狂”。余切函数倒好,偏偏反其道而行之,一门心思计算 “水平长度和高度的比值”,相当于把正切函数的分子分母掉了个过儿。这么说吧,如果正切函数是在计算 “爬 1 米高需要走多远的水平路”,余切函数就是在琢磨 “走 1 米水平路对应多高的高度”,简直是数学版的 “换位思考” 达人。

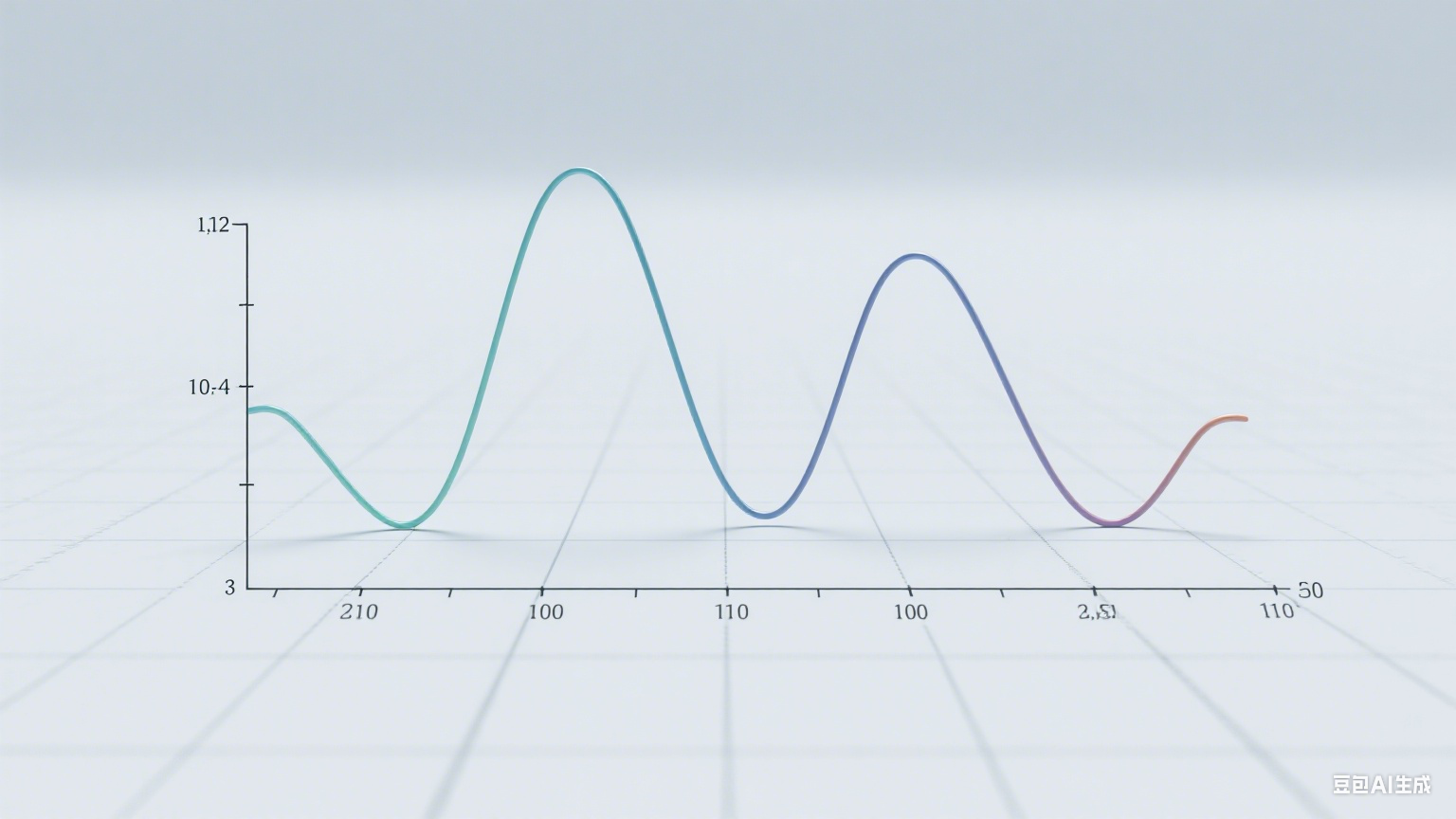

不过别以为余切函数只是换了个分子分母这么简单,它的 “叛逆” 还体现在图像上。正切函数的图像是每隔 π 个单位就重复一次的 “波浪线”,每次遇到奇数倍的 π/2 就会 “断更”,出现一条渐近线,活像个到点就下班的打工人。余切函数呢?直接把正切函数的图像 “旋转” 了一下,不仅周期还是 π,就连渐近线的位置都挪到了整数倍的 π 处,比如 0、π、2π 这些点,堪称三角函数界的 “作息调整专家”。想象一下,正切函数在 π/2 处 “下班”,余切函数却在 0 点就 “打卡离岗”,俩函数要是凑到一起,恐怕得为 “谁的下班时间更合理” 吵上三天三夜。

更有意思的是余切函数的取值范围,它不像正弦和余弦那样被限制在 [-1,1] 之间,而是可以从负无穷到正无穷自由 “穿梭”,堪称三角函数里的 “自由职业者”。当角度在 0 到 π/2 之间时,余切函数的值从正无穷逐渐减小到 0,像是从山顶慢慢走下坡路;当角度超过 π/2,进入 π/2 到 π 的区间时,余切函数的值就从 0 变成了负无穷,仿佛一下子掉进了谷底。这种 “大起大落” 的走势,比正切函数的 “稳步上升” 多了几分戏剧色彩,要是给三角函数拍部电视剧,余切函数绝对能凭借 “跌宕起伏的人生” 拿下最佳主角。

或许有人会问,余切函数这么 “特立独行”,除了在数学题里出现,现实中真的能用得上吗?别急,它的用处可比你想象中广泛多了。比如建筑工人在搭建脚手架时,需要计算横杆和竖杆之间的角度,确保架子既稳固又符合安全标准,这时候余切函数就能派上用场 —— 通过测量横杆(水平边)和竖杆(垂直边)的长度,算出余切值,再反推出角度,比直接用量角器测量更精准。还有地理学家在绘制等高线地图时,也会用到余切函数来计算两个等高线之间的水平距离,毕竟等高线代表的是高度差,知道了高度差和余切值,水平距离就能轻松算出来,再也不用拿着尺子在地图上 “瞎比划”。

就连咱们平时玩的台球,也藏着余切函数的小秘密。当你想通过反弹球把目标球打进洞时,需要计算母球撞击桌边的角度。假设桌边是水平的,母球撞击点到洞口的垂直距离是 “高度”,水平距离是 “水平长度”,这时候余切函数就能帮你算出最佳撞击角度 —— 只要保证余切值符合反弹规律,母球就能像被施了魔法一样,精准地把目标球送进洞里。下次和朋友打台球时,要是你精准地打出一记反弹球,不妨故作高深地说一句 “这是余切函数的功劳”,保准能让朋友对你刮目相看。

不过余切函数也有 “让人头疼” 的地方,尤其是它的定义域。因为当角度为 0、π、2π 等整数倍的 π 时,余切函数的分母(正弦值)会变成 0,这时候函数值就会 “无意义”,出现一条渐近线。就像你想计算 “走 1 米水平路对应多高的高度”,结果发现高度是 0,这时候根本没法计算比值,只能无奈地画上一条 “此路不通” 的标志。所以在使用余切函数时,必须时刻记得避开这些 “雷区”,不然很容易在计算中 “栽跟头”,这点倒是和正切函数 “英雄所见略同”,毕竟俩函数都是 “分母不能为 0” 的坚定拥护者。

其实余切函数的 “反向思维” 在生活中也能给我们不少启发。有时候遇到难题,像正切函数那样 “一条路走到黑” 未必是最好的选择,不如学学余切函数,换个角度思考问题 —— 把 “高度和水平长度的比值” 换成 “水平长度和高度的比值”,说不定就能找到新的解决办法。就像数学老师常说的 “换元法”,看似只是简单的变量替换,却能让复杂的题目变得简单易懂,这和余切函数 “反向操作” 的思路不谋而合。

现在再回头看余切函数,是不是觉得它不再是课本上冷冰冰的公式,反而像个有性格、有故事的 “老朋友”?它不像正弦、余弦那样 “大众化”,也不像正切那样 “爱出风头”,却用自己独特的 “反向操作” 在三角函数家族里占据了一席之地。从直角三角形的简单比值,到图像上的 “大起大落”,再到现实中的广泛应用,余切函数用实力证明了 “与众不同也能发光发热”。

下次当你在数学题里遇到余切函数时,不妨先在脑海里勾勒出它的图像,想想它 “反向思考” 的特点,或许解题思路会像余切函数的取值一样,从 “负无穷” 一下子跳到 “正无穷”,豁然开朗。至于余切函数还有哪些隐藏的 “小秘密”,比如它和其他三角函数之间的关系式,或者在更复杂的数学领域里的应用,就等着大家慢慢去探索啦 —— 毕竟数学的乐趣,不就在于这种不断发现、不断惊喜的过程吗?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。