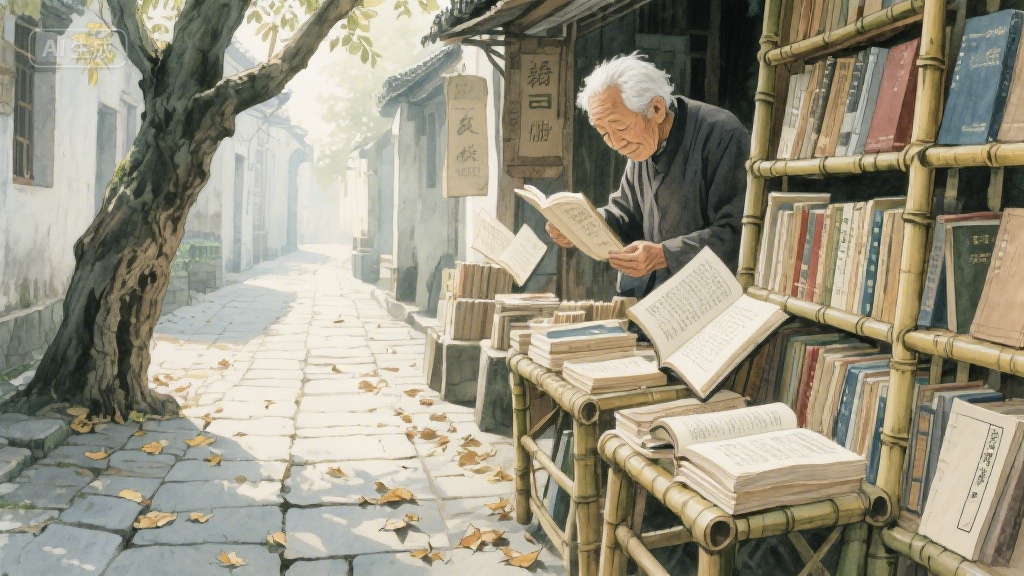

青石板路被梅雨浸得发亮时,巷尾的旧书摊总像从水墨画里浮出来的景致。竹制书架泛着浅褐色的包浆,边角被无数双手摩挲得圆润,几册线装书斜斜倚在藤编筐里,风过时书页轻颤,仿佛藏着未说尽的私语。摊主是位银发老人,总穿洗得发白的蓝布衫,手指在书页间翻动时,指甲缝里还沾着陈年纸灰 —— 那是时光在他指尖留下的印章。

每天清晨,书摊旁的老槐树会先落下几片叶子,有的恰好落在摊开的书页上,叶脉纹路与印刷字迹交织,成了天然的书签。常有穿校服的少年蹲在摊前,指尖划过泛黄的书脊,从《唐诗三百首》到《边城》,目光在某个书名上停留时,眼里便亮起细碎的光。老人从不催促,只坐在小马扎上慢慢啜着粗瓷杯里的绿茶,看阳光透过槐树叶,在书页上织出流动的光斑。

有次雨后,我在书摊角落发现一本 1987 年版的《诗经》。深蓝色封皮已有些褪色,书脊处用棉线重新装订过,扉页上有娟秀的钢笔字迹:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”。墨迹边缘微微晕开,像是曾被泪水打湿。翻到《秦风・蒹葭》那一页,夹着干枯的芦苇花,浅白色的绒毛仍保持着蓬松的姿态,仿佛还带着水边的清露与风的气息。老人说,这本书是去年从一位退休教师手里收来的,那位老人临终前还念叨,这是年轻时恋人送的礼物,可惜终究没能等到归期。

旧书摊像一座时光博物馆,每本书都是带着体温的记忆载体。有的书页间夹着褪色的电影票根,印着早已下线的老电影名字;有的空白处写满批注,字迹从工整到潦草,藏着某个学子挑灯夜读的晨昏;还有的封皮上贴着旧时的邮票,盖着模糊的邮戳,地址栏里的字迹被岁月磨得浅浅,却依然能辨认出远方的地名。这些细碎的痕迹,拼凑出无数人的人生片段,如同散落的星子,在墨香里闪烁。

暮色漫过巷口时,书摊会亮起一盏暖黄色的马灯。灯光透过玻璃罩,在书页上投下温柔的光晕,那些印着铅字的纸页仿佛活了过来,开始低声讲述过往的故事。有次我在这里待到很晚,听老人说起他年轻时的往事:三十年前,他曾在这条巷子里经营一家小书店,后来城市改造,书店拆了,他便摆起了书摊。“这些书啊,就像老伙计,” 他轻轻抚摸着一本《鲁迅全集》的封面,“不管世道怎么变,只要翻开它们,就能找到心里的安稳。”

风吹过巷尾时,会带着旧书特有的气息 —— 那是纸张的木质香、油墨的矿物香,还有时光沉淀下来的烟火气。这种气息不同于新书的凛冽,它温润、绵长,像陈年的米酒,细细嗅来,能闻到岁月的褶皱里藏着的温柔。有个周末,我看到一对老夫妻在书摊前驻足,老先生从书架上取下一本《围城》,翻开扉页时,老太太突然笑了:“这不是我们结婚那年买的版本吗?后来搬家时弄丢了。” 两人凑在一起翻看,指尖同时落在同一行文字上,眼里的光芒比马灯还要明亮。

旧书摊的时光总是过得很慢,慢到能看清阳光在书页上移动的轨迹,慢到能听见风与纸张的私语,慢到能在一本旧书里遇见素未谋面的人。有次我在一本《城南旧事》里发现半张泛黄的信纸,上面写着:“我要去远方了,带着这本书,就像带着故乡的月光。” 没有署名,也没有日期,却让人心头一暖 —— 或许写下这些话的人,此刻正在某个陌生的城市,在某个安静的夜晚,也翻开了一本旧书,想起巷尾的书摊与槐树下的时光。

如今城市里的书店越开越精致,玻璃幕墙映着霓虹,书架上摆满崭新的书籍,却少了旧书摊的烟火气与人情味。而巷尾的这个书摊,像一颗固执的石子,落在时光的溪流里,任凭周围的世界日新月异,它依然保持着最初的模样。竹架上的书换了一批又一批,老槐树的叶子落了又长,老人的白发添了几许,可每当晨光熹微,书摊准时出现在巷尾,等着那些与旧书有缘的人。

某个深秋的清晨,我又来到书摊前,发现竹架上多了一本新收来的《小王子》。封面是淡蓝色的,边角有些磨损,扉页上画着一只简单的狐狸,旁边写着:“所有大人最初都是孩子,只是很少有人记得。” 阳光刚好落在画纸上,狐狸的轮廓仿佛镀上了一层金边。老人说,这是附近小学的一位老师送的,那位老师希望每个来书摊的孩子,都能在这本书里找到属于自己的星辰。

风卷起地上的落叶,轻轻落在《小王子》的书页上。我蹲下身,慢慢翻开这本书,指尖触到微凉的纸张,仿佛触到了无数人心中珍藏的童真与温暖。巷口传来卖早点的吆喝声,槐树上的鸟儿开始歌唱,马灯的光晕在晨光里渐渐淡去,而旧书摊的故事,还在墨香与时光的交织中,慢慢延续着。或许明天,又会有一个人在这里停下脚步,翻开某一本书,遇见一段不期而遇的时光,或是一个藏在纸页间的温柔秘密。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。