语言是人类沟通思想、传递信息的重要工具,其准确性与简洁性直接决定表达效果。在日常写作、口语交流乃至正式文稿中,一种名为 “成分赘余” 的问题常常潜伏其中 —— 它不像语法错误那样容易被察觉,却如同附着在语言肌体上的 “隐形赘肉”,悄然削弱表达力度,甚至可能引发理解偏差。这种现象不仅出现在普通人的日常表达里,在部分媒体报道、公共宣传文本中也时有发生,反映出语言规范意识的薄弱,亟待引起足够重视。

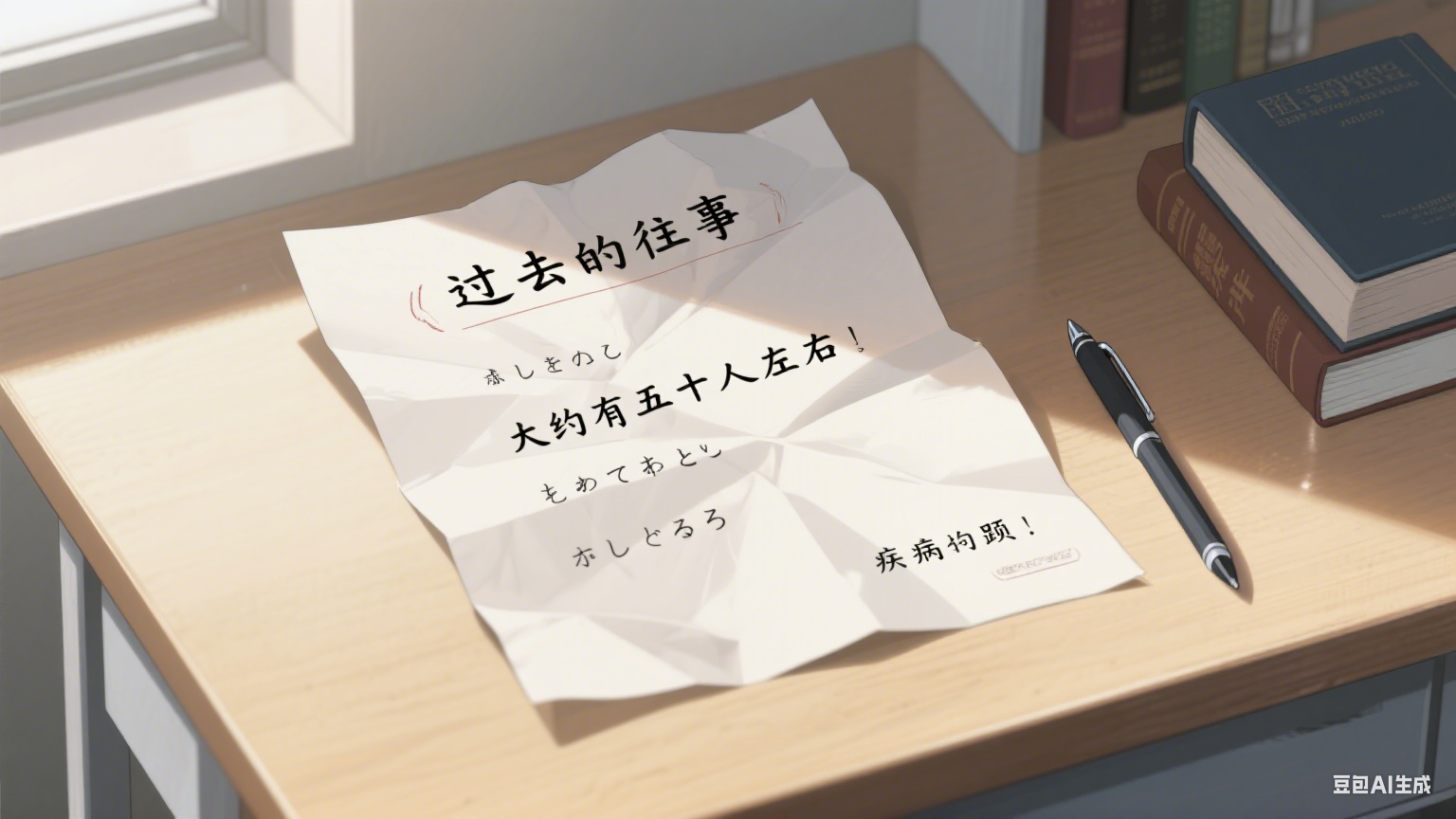

成分赘余指的是在语言组合过程中,出现不必要的重复或多余的成分,这些成分既不增加新的语义,也不强化表达效果,反而让语句变得拖沓冗余。例如 “过去的往事” 这一表述中,“往事” 本身已包含 “过去” 的时间属性,“过去的” 在此处便是典型的赘余成分;再如 “大约有五十人左右”,“大约” 与 “左右” 都表示不确定的概数,同时使用便造成语义上的重复。这类问题看似微小,却会干扰信息传递的效率,让听众或读者在接收信息时需额外过滤多余内容,尤其在需要快速获取关键信息的场景中,赘余成分可能直接影响沟通质量。

从语言结构来看,成分赘余的表现形式多样,可大致归为语义重复、语法多余、修饰冗余三类。语义重复是最常见的类型,即两个或多个成分在语义上相互涵盖,例如 “亲眼目睹” 中 “目睹” 已包含 “用眼睛看” 的含义,“亲眼” 属于多余;“提出质疑” 里 “质疑” 本身就是 “提出疑问”,“提出” 与 “质疑” 的语义存在重叠。这类赘余往往源于使用者对词语含义的理解不透彻,误将近义词或包含关系的词语叠加使用,导致语句啰嗦。

语法多余则与句子结构密切相关,主要表现为不符合语法规则的成分叠加。比如 “对于这个问题,我们经过讨论后,得出了一致的结论” 中,“经过讨论后” 的 “后” 字多余,“经过讨论” 本身已包含动作完成的时间状态,添加 “后” 字反而破坏语法逻辑;再如 “他之所以能成功,是因为凭借了自身的努力”,“是因为” 与 “凭借了” 在语法功能上重复,二者保留其一即可使句子通顺。这类赘余问题容易被忽视,因为它不影响句子的基本理解,但会暴露使用者语法素养的不足,尤其在正式写作中,可能降低文本的专业性。

修饰冗余多体现在定语、状语等修饰成分的过度使用上。例如 “在寒冷的冬天里,他穿着厚厚的棉衣,暖和地走在回家的路上” 中,“在寒冷的冬天里” 的 “里” 字多余,“寒冷的冬天” 已明确时间场景;“暖和地走” 中 “暖和” 描述的是棉衣带来的状态,而非 “走” 的动作,此处状语修饰不当,也属于修饰冗余的范畴。此外,部分使用者为追求 “文采”,刻意添加不必要的修饰词,如 “美丽的彩虹” 中 “美丽” 与 “彩虹” 的固有属性重复,“彩虹” 本身就带有 “色彩绚丽、美观” 的语义,额外添加 “美丽” 反而显得画蛇添足。

成分赘余现象的产生,既有主观层面的原因,也有客观环境的影响。从主观角度看,部分使用者存在 “语言表达越复杂越显专业” 的认知误区,认为叠加词语、增加修饰成分能提升表达的严谨性或文采,实则适得其反。例如在学术写作中,有人习惯使用 “在进行研究的过程中”“对相关数据加以分析” 等冗余表述,误以为这样能体现学术性,却忽略了学术语言更强调简洁精准。此外,语言积累不足、对词语含义和语法规则掌握不扎实,也是导致赘余的重要原因,许多使用者因不清楚词语的准确含义,只能通过重复或叠加的方式来确保表达 “不出错”,最终造成成分赘余。

从客观环境来看,网络语言的泛滥和不规范使用对传统语言表达产生了一定冲击。在社交媒体、网络评论等场景中,“非常超级好”“极其特别优秀” 等冗余表述频繁出现,这类表达虽能在一定程度上强化情绪,但长期使用会模糊使用者对规范语言的认知,导致在正式场合也不自觉地使用冗余成分。同时,部分媒体、广告文案为追求传播效果,刻意使用冗余语句吸引注意力,如 “免费赠送”“限时优惠活动” 等,“赠送” 本身就是 “免费给予”,“活动” 与 “优惠” 在语义上存在包含关系,这类不规范表达通过大众传播渠道扩散,进一步加剧了成分赘余现象的蔓延。

规避成分赘余,需要从提升语言素养、强化规范意识两方面入手。首先,使用者应注重词语积累,准确掌握词语的含义、搭配及语法功能,避免因理解偏差导致冗余。例如在使用 “凯旋” 一词时,需明确其含义为 “胜利归来”,因此 “凯旋归来” 的表述必然存在赘余;在使用 “涉及到” 时,要知道 “涉及” 已包含 “关联到” 的含义,“到” 字属于多余。通过深入理解词语语义,可从源头减少语义重复类赘余的出现。

其次,在写作和表达过程中,应养成 “反复修改” 的习惯,通过删减、调整语句结构来去除多余成分。写完一段文字后,可逐句分析:这句话的核心语义是什么?是否存在可删除且不影响语义的成分?例如 “我们要认真地去学习知识”,“去” 字在此处无实际语义,删除后 “我们要认真学习知识” 更简洁;“这是一个非常重要的关键问题” 中,“关键” 已包含 “重要” 的含义,可改为 “这是一个关键问题”。同时,可借鉴 “简洁性原则”,即能用一个词表达的,不用两个词;能省略的修饰成分,尽量省略,确保语句精炼。

此外,社会层面也应加强语言规范的宣传与引导。学校教育中,应将语言规范纳入语文教学体系,通过案例分析、病句修改练习等方式,帮助学生认识成分赘余的危害,掌握规避方法;媒体、出版机构应严格遵守语言规范,建立内容审核机制,避免不规范表达的传播;相关部门可通过公益广告、语言知识科普等形式,提升公众的语言规范意识,营造 “简洁、准确” 的语言环境。

语言的发展如同河流,既需要接纳新的表达形式,也需要保持自身的清澈与流畅。成分赘余作为语言表达中的 “杂质”,若不及时清理,不仅会影响个体的沟通效果,还可能损害语言的纯洁性与规范性。那么,当我们下次提笔写作或开口表达时,是否能多一份审视,少一份冗余?是否能让每一句话都精准传递思想,让每一个词语都发挥应有的价值?这不仅是对语言的尊重,更是对沟通质量的负责,需要我们每个人在日常表达中不断实践与探索。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。