小时候总觉得长辈们特别 “会说话”,明明是平常事儿,从他们嘴里说出来就带股特殊的劲儿。比如吃饭时掉了米粒,奶奶会念叨 “一粒米七斤四两水”;夏天贪凉对着风扇吹,爷爷又会补上 “扇扇子,不如呆着”。那时候只当是老人家的碎碎念,直到后来自己经历了些事儿,才慢慢发现这些顺口的俗语里,藏着一辈辈人攒下的生活智慧。

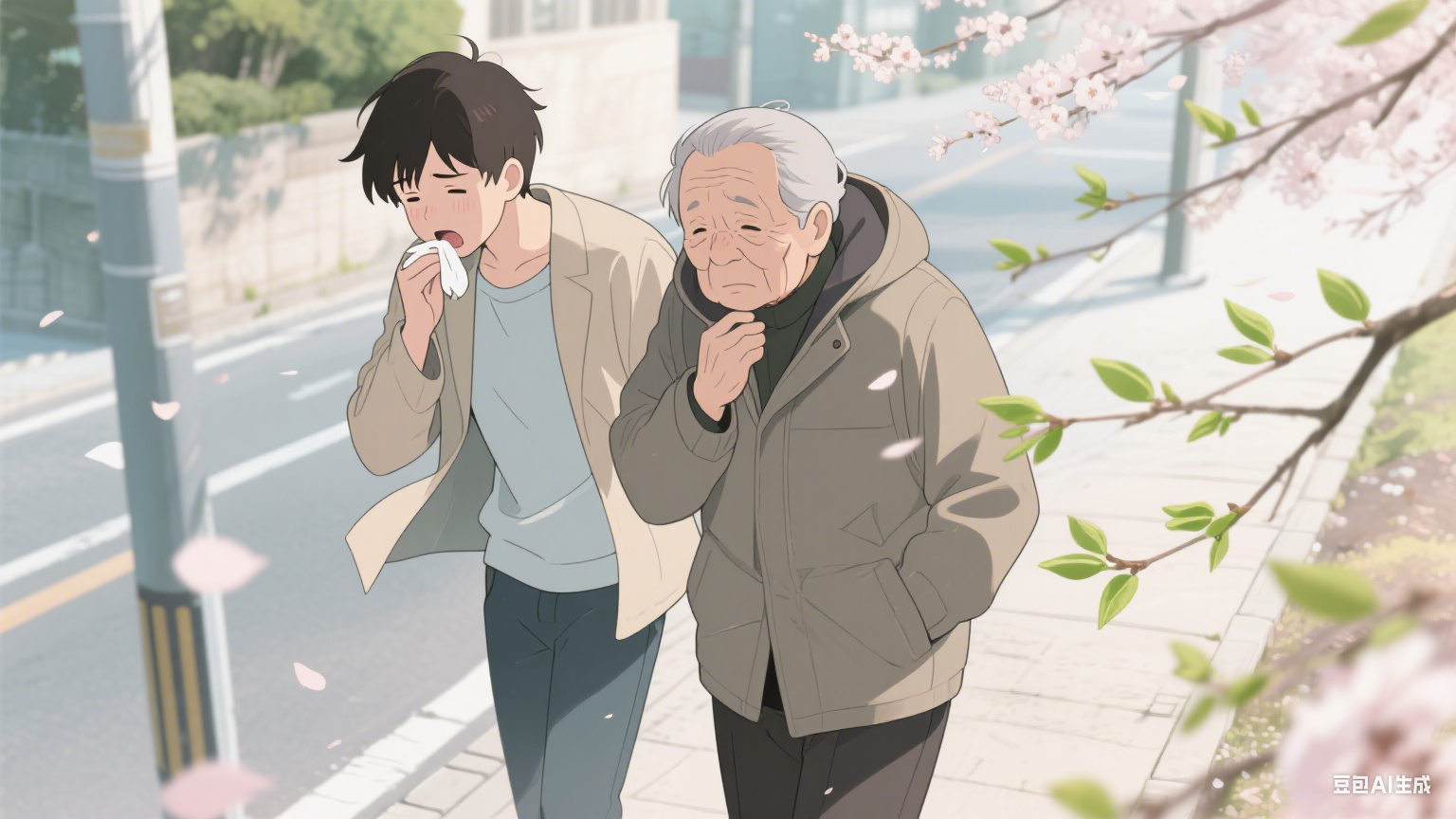

就拿 “春捂秋冻” 来说吧,每年清明前后总有人纠结要不要脱棉袄。前两年我仗着年轻,刚回暖就把厚衣服全收起来,结果没两天就冻得打喷嚏。我妈在电话里哭笑不得:“老辈人早说过‘春捂秋冻,不生杂病’,你偏不信。这春天的风跟刀子似的,乍暖还寒的时候,多穿件薄外套能吃亏吗?” 后来留心观察才发现,小区里那些身体硬朗的老人,春天总比年轻人多穿一层,问起来都说这是跟着俗语学的养生法。其实这话不是没道理,春天气温波动大,过早减衣容易让身体受凉,秋天适当冻一冻,反而能提高抵抗力,老祖宗的经验还真经得起琢磨。

除了养生,俗语里还藏着不少处世小技巧。我刚工作那阵,总爱跟同事吐槽领导安排的任务不合理,结果有次被前辈听见了,私下里跟我说:“‘病从口入,祸从口出’,办公室里说话得留三分。你觉得任务难可以找办法解决,到处抱怨不仅没用,还容易让人觉得你不踏实。” 那时候我还不太服气,直到后来真有人因为背后议论被领导调离岗位,才明白这话不是吓唬人。生活里类似的俗语还有很多,比如 “退一步海阔天空” 教我们别太计较,“三人行必有我师” 提醒我们多向别人学习,这些简单的话,其实都是前人踩过坑之后总结的经验。

有些俗语还特别接地气,能把复杂的道理说得明明白白。比如家里亲戚给孩子选专业,纠结是选热门的计算机还是孩子喜欢的历史,长辈就会劝:“‘三百六十行,行行出状元’,只要孩子肯用心,学啥都能有出息。要是逼着他学不喜欢的,到时候学不进去,反而耽误了。” 这话一听就特别实在,没有那些大道理,却点透了选专业的关键 —— 兴趣比热门更重要。还有 “吃一堑,长一智”,谁没在生活里摔过跟头呢?上次我网购图便宜,没看评价就下单,结果收到的东西质量差得没法用,我爸就说:“这次吃亏了没关系,记住‘吃一堑,长一智’,下次买东西多留意,不就不会再上当了?” 现在每次遇到不顺心的事儿,我都会想起这句俗语,心里也就慢慢平静下来,反而能从失败里找到下次改进的办法。

不过有时候也会发现,有些俗语好像跟现在的生活不太搭边了。比如 “酒香不怕巷子深”,以前只要东西好,哪怕位置偏也有人找上门,可现在不一样了,就算产品再好,不宣传也很难被人知道。还有 “养儿防老”,过去老人主要靠子女养老,现在有了养老保险、养老院,养老方式越来越多,这句话的分量好像也轻了些。但仔细想想,这些俗语并没有完全过时,它们只是在不同时代有了新的解读。“酒香不怕巷子深” 提醒我们产品质量是根本,再怎么宣传,质量不过关也走不远;“养儿防老” 背后藏着的,其实是家人之间的牵挂和责任,就算养老方式变了,这份情感还是没变。

其实俗语就像家里的老物件,可能看起来不那么新潮,却带着浓浓的生活气息。它们不是刻板的教条,而是一辈辈人用生活经验熬出来的 “暖心汤”,不管是遇到难题还是迷茫的时候,偶尔想起一句,说不定就能找到解决问题的思路。下次再听到长辈说这些俗语,不妨多问一句背后的故事,说不定还能发现更多有意思的小秘密呢?毕竟这些从生活里来的智慧,不管过多久,都能给我们带来不一样的启发。

关于俗语的 5 个常见问答

- 问:俗语都是老祖宗传下来的,现在还值得相信吗?

答:俗语大多是前人生活经验的总结,虽然有些可能受时代限制,但核心的智慧还是有用的。比如 “勤俭节约”“诚实守信” 这些道理,到现在依然很重要,关键是要结合当下的生活灵活理解,不用盲目照搬。

- 问:有些俗语听起来很像,但意思不一样,比如 “兔子不吃窝边草” 和 “近水楼台先得月”,该怎么区分?

答:这两句俗语适用的场景不同。“兔子不吃窝边草” 主要说的是别伤害身边人的利益,比如不跟熟人耍心机;“近水楼台先得月” 则是说利用好身边的条件更容易成功,比如在公司里靠近资源中心,更容易获得机会,根据具体情况用就好啦。

- 问:现在年轻人很少说俗语了,会不会慢慢失传啊?

答:其实不会哦,很多俗语会以新的形式流传。比如 “打工人” 的梗里,也藏着 “一分耕耘一分收获” 的意思;还有些短视频会用有趣的方式解读俗语,反而让更多年轻人喜欢上这些老智慧,只要有人愿意分享和传承,就不会失传。

- 问:遇到不懂的俗语,该怎么了解它的意思呢?

答:可以先问问家里的长辈,他们大多知道俗语背后的故事;也可以查一些民俗类的书籍或靠谱的网站,比如《中国俗语大辞典》,里面会详细解释俗语的来源和含义,还能知道它在不同地方的用法。

- 问:自己能不能创造新的俗语呀?

答:当然可以!俗语本来就是从生活里来的,只要你总结的话够形象、够好记,还能说出大家的心声,说不定就能慢慢传开来。比如现在有人说 “手机不离手,走路像梦游”,特别贴合现在很多人的状态,说不定以后就成了新的俗语呢。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。