合体字作为汉字体系中极具特色的分支,始终以独特的构造方式承载着丰富的文化信息。这类由两个或多个独立汉字组合而成的文字形式,并非简单的笔画叠加,而是通过巧妙的结构重组,既保留原有汉字的部分含义,又衍生出新的语义指向,成为古人传递思想、表达情感的特殊载体。从民间祈福的吉祥符号到典籍中的专用术语,合体字跨越千年时光,依然能在传统习俗与现代生活中找到踪迹,其背后蕴含的造字逻辑与文化密码,值得深入探寻。

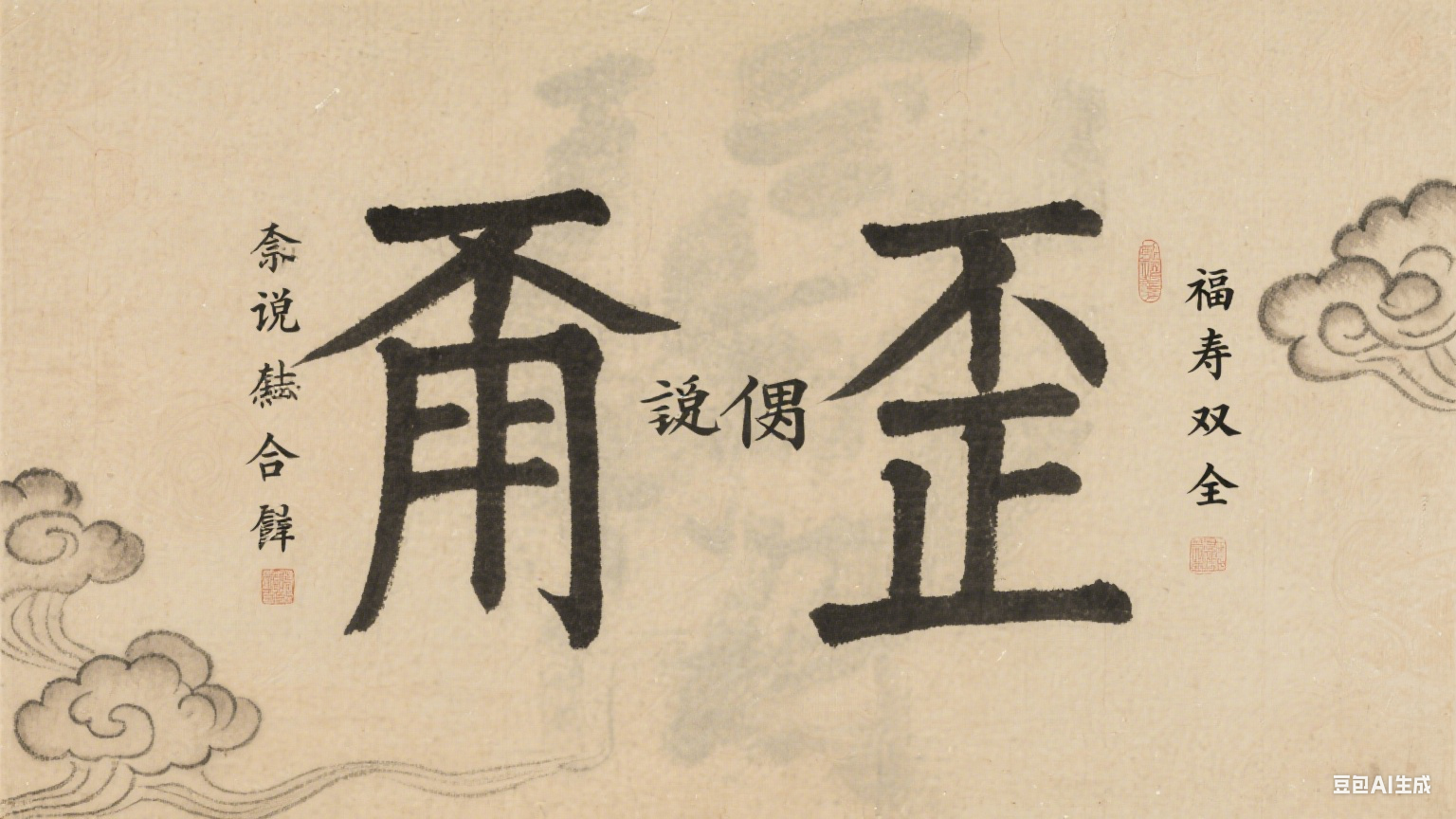

合体字的类型划分可依据构造方式与功能用途展开,不同类别呈现出截然不同的形态特征与应用场景。最常见的当属 “会意合体字”,这类文字通过将多个汉字的表意功能结合,直接传递新的含义。例如 “甭” 字由 “不” 和 “用” 组成,直观表达 “不需要、不必” 的意思;“歪” 字以 “不” 与 “正” 的组合,形象展现 “倾斜、不正” 的状态。这类合体字构造简洁,语义明确,部分已融入日常用字体系,成为人们交流中习以为常的表达。另一类 “吉祥合体字” 则多见于传统民俗场景,通常由多个吉祥汉字组合而成,通过紧凑的结构设计传递美好祝愿。比如常见的 “福” 字变体,有时会融入 “寿、禄、喜” 等字的部分笔画,形成 “福寿双全”“福禄呈祥” 等复合含义;还有 “招财进宝” 的合体写法,将 “招”“财”“进”“宝” 四字的核心部件整合,常用于商铺招牌、节日装饰等场景,寄托着对财富与好运的向往。

除了常见的会意与吉祥类型,合体字在历史文献与特定领域中还存在诸多特殊形态,这些形态往往与特定的文化背景、社会需求紧密相关。在古代宗教典籍中,合体字常被用于表达宗教概念或作为符咒的组成部分。例如道教文献中的 “雷” 字变体,会将 “雨” 字头与多个 “田” 字或 “雷” 字部件组合,形成结构复杂的 “雷令” 符号,认为此类文字具有驱邪镇煞的力量,常用于法器、符箓之上。佛教文献中也有类似的 “合体梵文”,虽不属于汉字体系,但在传播过程中逐渐与汉字书写习惯融合,形成独特的 “汉字化梵文合体字”,用于佛经标题或佛教造像的铭文之中,体现了不同文化交流过程中的文字融合现象。

在古代社会的日常应用中,合体字还曾承担过简化书写、提高效率的功能,这类 “实用型合体字” 多见于民间契约、账本、商号名称等场景。例如在明清时期的商业账本中,“数目合体字” 被广泛使用,将 “一、二、三” 等数字与 “两、钱、分” 等计量单位组合,形成 “壹两”“贰钱” 的合体写法,既简化了书写流程,又能在一定程度上防止篡改,保障商业交易的准确性。部分商号还会将自身名称中的核心汉字组合成合体字作为标志,如旧时的 “同仁堂” 药店,曾使用将 “同”“仁”“堂” 三字部件整合的合体字作为店徽,既突出了品牌标识,又展现了独特的文化品位,这种做法在近代工商业发展初期较为常见,成为品牌文化建设的早期形式之一。

合体字的构造并非随意的笔画拼接,而是遵循着特定的 “构字逻辑”,这种逻辑既体现了汉字的表意特性,又反映了古人的思维方式与审美观念。在结构设计上,合体字通常会根据所组合汉字的笔画特征与语义重点,采用 “上下结构”“左右结构”“内外结构” 或 “嵌套结构” 等方式进行重组。例如 “甪直”(地名,位于江苏苏州)中的 “甪” 字,虽常被误认为独体字,实则为 “角” 与 “用” 的合体,采用 “上‘角’下‘用’” 的上下结构,因当地传说中 “甪端”(一种瑞兽)的典故而形成独特写法;“尜” 字则以 “上‘小’下‘小’,中间‘大’” 的结构,形象模拟出 “尜” 这种两头尖、中间粗的玩具形态,通过结构对称展现出汉字的形态美。

在语义表达上,合体字往往采用 “语义叠加”“语义引申” 或 “语义特指” 的方式传递信息。“语义叠加” 是最基础的方式,如 “惢” 字由三个 “心” 组成,表达 “疑虑、多心” 之意,通过数量叠加强化 “心” 的语义;“语义引申” 则是在原有汉字含义的基础上拓展新的内涵,如 “奸” 字(传统写法为三个 “女”),最初仅表示 “女性众多”,后因社会文化观念的演变,逐渐引申为 “邪恶、狡诈” 之意,语义指向发生明显转变;“语义特指” 则是通过组合形成特定领域的专用术语,如 “砼” 字,由 “人”“工”“石” 三字组成,专门指代 “混凝土”,是近代建筑领域为简化术语而创造的合体字,这类文字虽构造简单,却具有明确的专业指向性,体现了合体字在现代领域的创新应用。

合体字所承载的文化内涵,远不止于文字形式本身,更折射出不同历史时期的社会心态、价值观念与审美取向。在传统吉祥合体字中,“多子多福”“富贵绵长” 等主题的反复出现,反映了古代社会对家族延续、物质富足的追求;“福寿康宁”“平安吉庆” 等组合,则体现了人们对健康、安宁生活的向往,这些主题与中国传统农耕社会的生产方式、宗法制度密切相关,成为传统文化中 “吉祥文化” 的重要组成部分。在宗教类合体字中,复杂的结构与神秘的寓意,展现了古人对超自然力量的敬畏与崇拜,以及通过文字寻求精神寄托的心理需求,这类文字也成为研究古代宗教文化、民间信仰的重要实物资料。

在现代社会,合体字虽不再承担主流的文字功能,却以独特的文化价值在多个领域焕发生机。在传统文化传播领域,合体字常被用于文创产品设计、非遗技艺展示等场景。例如近年来流行的 “吉祥合体字春联”,将 “恭喜发财”“万事如意” 等祝福语设计成合体字形式,既保留了传统春联的喜庆氛围,又因独特的视觉效果受到年轻群体喜爱;在书法艺术领域,合体字成为书法家创新创作的重要素材,通过对传统合体字的结构重构、笔法创新,形成兼具传统韵味与现代审美的书法作品,拓展了书法艺术的表现形式。在商业营销领域,合体字也被赋予新的应用价值,部分品牌将产品名称、核心卖点设计成合体字形式,既增强了品牌标识的独特性,又通过蕴含的文化内涵提升品牌格调,如某茶饮品牌推出的 “茶 + 果” 合体字包装,既突出了产品 “茶底加水果” 的特点,又因清新的设计风格吸引消费者关注。

从古代典籍中的神秘符号到现代生活中的文化元素,合体字始终以独特的方式记录着汉字的发展历程,承载着中华民族的文化记忆。这类看似 “特殊” 的文字形式,实则是汉字表意功能、结构美学与文化内涵的集中体现,它们如同散落在历史长河中的文化碎片,拼接起古人的思维方式、生活智慧与精神追求。在当代文化建设中,对合体字的研究与应用,不仅有助于挖掘汉字背后的文化价值,更能为传统文化的创新传播提供新的思路,让这一古老的文字形式在新时代继续传递中华文化的独特魅力,成为连接传统与现代的文化纽带。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。