当手不小心碰到刚煮完水的铁锅,瞬间传来的灼热感会让人立刻缩回手臂;而握住同样温度的木质锅铲,却能轻松端起滚烫的锅具。这种日常生活中常见的差异,背后隐藏着物质一种重要的物理特性 —— 导热性。它如同无形的桥梁,连接着热量与物质,让能量在不同材料间以独特的方式传递,塑造出多样的生活体验与工业应用场景。从冬日里温暖的暖气片到夏日里凉爽的陶瓷杯,从航天器的散热系统到手机里的导热硅胶,导热性始终在不经意间影响着人们的生活与科技的发展,只是多数时候,人们并未刻意留意这份 “看不见的热量旅行”。

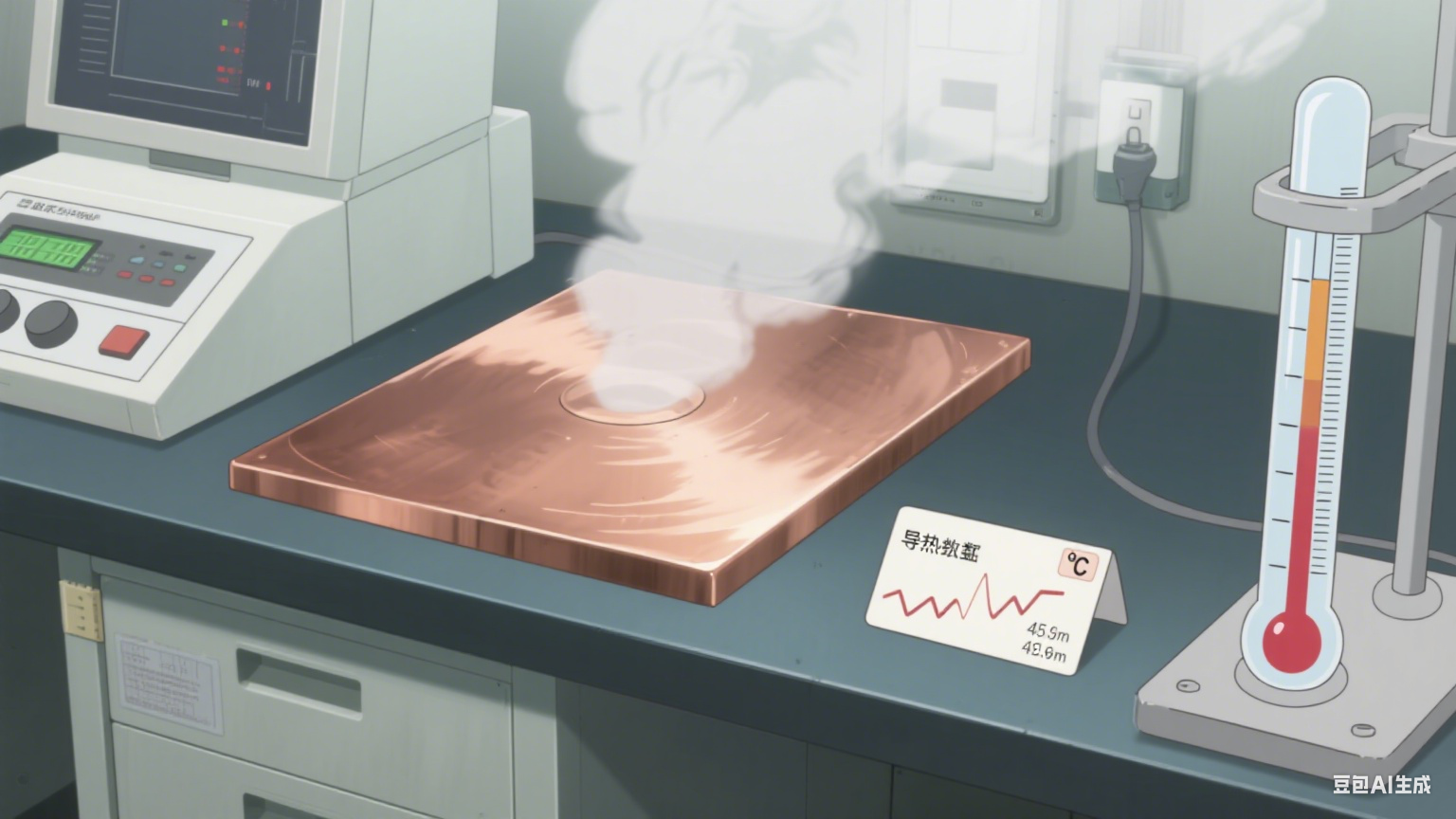

不同物质传递热量的速度和能力差异显著,这种差异正是导热性最直观的体现。科学上,通常用 “导热系数” 来量化物质的导热能力,单位为瓦每米开尔文(W/(m・K))。导热系数数值越高,意味着物质传递热量的效率越强;反之,数值越低,热量在其中传递的速度就越慢。比如,纯铜的导热系数约为 401 W/(m・K),而空气的导热系数仅为 0.026 W/(m・K),两者相差近 15000 倍,这也解释了为何金属制品更容易导热,而空气常被用作隔热材料的核心成分。理解导热系数的概念,就像掌握了一把钥匙,能帮助人们更清晰地解读不同材料在热量传递中的表现,进而在生活和生产中做出更合适的选择。

要探究导热性的本质,需要从物质的微观结构入手。无论是固体、液体还是气体,其导热过程都与粒子的运动密切相关。在固体中,分子、原子或离子紧密排列,热量传递主要依靠两种方式:一是粒子之间的直接碰撞,当一部分粒子因吸收热量而运动加剧时,会通过碰撞将能量传递给相邻的粒子;二是在金属等导体中,自由电子的定向运动扮演了重要角色,这些自由电子如同 “能量搬运工”,能快速携带热量在材料内部移动,这也是金属导热性普遍优于非金属的关键原因。相比之下,液体和气体中的粒子排列较为松散,粒子间的碰撞频率较低,自由电子也极少,因此它们的导热能力远不如固体,通常被视为热的不良导体。

材料的化学成分是决定其导热性的基础因素。以金属材料为例,纯金属的导热性往往优于合金,这是因为合金中加入的其他元素会打乱原有金属的晶体结构,阻碍自由电子的运动和粒子间的能量传递。比如纯铝的导热系数约为 237 W/(m・K),而加入少量铜、镁等元素制成的铝合金,导热系数会降至 100-200 W/(m・K) 之间,具体数值取决于合金的成分比例。在非金属材料中,化学成分的影响同样明显,如钻石(主要成分为碳)的导热系数高达 2000 W/(m・K) 以上,远超多数金属,这是因为钻石的晶体结构中,碳原子以极强的共价键结合,形成了高效的能量传递通道;而同为碳元素构成的石墨,由于晶体结构为层状,层间结合力较弱,导热系数仅为 100-400 W/(m・K),且在不同方向上的导热性存在显著差异,表现出 “各向异性” 的特点。

物质的晶体结构对导热性的影响也不容忽视。晶体材料的粒子排列具有规则的周期性,这种有序结构有利于能量的传递,因此多数晶体的导热性优于非晶体。以二氧化硅为例,晶体状态的石英(二氧化硅晶体)导热系数约为 1.4 W/(m・K),而非晶体状态的玻璃(主要成分为二氧化硅),由于粒子排列混乱,导热系数仅为 0.8-1.0 W/(m・K)。晶体的晶粒大小同样会影响导热性,细晶粒材料中存在更多的晶界,晶界会像 “障碍物” 一样阻碍粒子运动和能量传递,导致其导热系数低于粗晶粒材料。比如纯铁在经过细化晶粒处理后,导热系数会略有下降,尽管变化幅度可能不大,但在对导热性要求极高的精密工业领域,这种差异仍需重点考虑。

温度是影响导热性的动态因素,多数材料的导热系数会随温度变化而发生改变,只是变化规律因材料类型而异。对于金属材料,温度升高时,原子的热运动加剧,会对自由电子的定向运动产生更大的阻碍作用,导致导热系数随温度升高而降低。例如,纯铜在 0℃时的导热系数约为 420 W/(m・K),当温度升高至 100℃时,导热系数会降至约 400 W/(m・K),温度越高,下降趋势越明显。而非金属材料的情况则相反,温度升高会使粒子的热运动更剧烈,粒子间的碰撞频率增加,从而提升导热能力,比如陶瓷材料氧化铝,在 20℃时导热系数约为 30 W/(m・K),当温度升高至 500℃时,导热系数可达到约 50 W/(m・K)。气体材料的导热系数随温度变化的规律与非金属类似,温度升高时,分子运动速度加快,碰撞传递能量的效率提高,导热系数随之增大。

除了化学成分、晶体结构和温度,材料的密度和孔隙率也会对导热性产生重要影响。一般来说,在相同成分和结构的前提下,材料密度越大,粒子排列越紧密,导热系数越高;反之,密度越小,孔隙率越高,导热系数越低。这是因为孔隙中通常填充着空气或其他气体,而气体的导热性远差于固体,这些孔隙会形成 “隔热层”,阻碍热量的传递。例如,同样是混凝土材料,普通密实混凝土的导热系数约为 1.5-2.0 W/(m・K),而经过特殊工艺制成的轻质多孔混凝土,由于内部含有大量微小孔隙,导热系数可降至 0.3-0.8 W/(m・K),成为理想的建筑保温材料。泡沫塑料的导热性优异(即导热系数低),也是得益于其内部大量的封闭孔隙,这些孔隙不仅减少了固体部分的热量传递,还能减缓气体的对流换热,进一步提升保温效果。

在日常生活中,人们对导热性的应用早已融入方方面面,只是常常习以为常。厨房中,铁锅、铝锅凭借良好的导热性成为烹饪利器,能快速将热量均匀传递给食物,确保食材受热熟透;而锅柄则多采用塑料或木材,利用它们较差的导热性,避免使用者在握持时被烫伤。冬季取暖时,暖气片通常由铸铁或钢材制成,这些金属材料能高效地将热水的热量传递到空气中,通过空气对流使室内温度升高;而墙壁内部铺设的保温层,如岩棉、挤塑板等,则依靠较低的导热系数,减少室内热量向室外散失,起到节能保温的作用。就连人们日常穿着的衣物,其保暖性能也与导热性密切相关,羊毛、羽绒等材质内部含有大量空气,空气的低导热性能在人体与外界之间形成一层保温屏障,减少身体热量的流失,让人在寒冷天气中感到温暖。

工业领域对导热性的利用更是精细且广泛,不同行业根据自身需求,选择具有特定导热性能的材料,以实现高效生产和设备稳定运行。在电子工业中,芯片工作时会产生大量热量,若热量无法及时散发,会导致芯片温度升高,影响性能甚至损坏。因此,芯片散热系统中会使用导热系数极高的材料,如铜制散热片、石墨烯导热膜等,这些材料能快速将芯片产生的热量传递出去;同时,散热系统与芯片之间还会涂抹导热硅胶,填充两者接触面的微小缝隙,避免空气残留影响导热效率。在汽车制造中,发动机的缸体和缸盖需要良好的导热性来及时散发燃烧产生的热量,通常采用铝合金材料;而汽车的排气管则需要使用耐高温且导热性适中的材料,如不锈钢,既能承受高温,又能避免热量过多传递到车身其他部位。

在能源领域,导热性的应用同样关键。太阳能热水器的集热管内壁通常镀有选择性吸收涂层,同时管内的真空层能减少空气对流和热传导损失,而集热管内的导热介质(如防冻液)则需要具备良好的导热性,才能将吸收的太阳能高效传递到水箱中,加热冷水。在核能发电中,核反应堆的堆芯会产生巨大热量,需要通过导热性优异的冷却剂(如液态金属钠、水等)将热量带出,传递给蒸汽发生器,产生蒸汽推动涡轮机发电。此外,在航空航天领域,航天器在进入大气层时会与空气剧烈摩擦产生高温,航天器的外壳材料需要具备较低的导热性,以阻止高温传入舱内,保护航天员和设备安全;而航天器内部的电子设备则需要使用高效导热材料,确保产生的热量能及时散发,维持设备正常工作。

不同材料的导热性差异不仅为人类生活和工业生产提供了多样的选择,也促使人们不断探索和改进材料的导热性能,以满足更复杂、更高要求的应用场景。通过调整材料的化学成分、优化晶体结构、控制孔隙率等方式,科研人员可以定向改变材料的导热系数,制造出具有特殊导热性能的新型材料。例如,通过在金属材料中添加纳米颗粒,可制备出导热系数可调的复合材料,既能保留金属的高强度,又能根据需求调整其导热能力;而通过改变陶瓷材料的微观结构,可制造出导热系数极低的新型保温陶瓷,用于极端高温环境下的保温隔热。这些基于导热性研究的材料创新,不仅推动了相关行业的技术进步,也为人类解决能源、环境、航空航天等领域的难题提供了有力支持。

从日常生活中简单的锅碗瓢盆,到工业生产中复杂的芯片散热系统,再到航空航天领域的极端环境防护,导热性始终扮演着重要角色。它是物质固有的物理特性,也是人类利用自然、改造自然的重要依据。通过深入了解导热性的本质、影响因素及应用场景,人们能更科学地选择和使用材料,让热量的传递按照预期的方式进行,为生活带来便利,为工业发展提供动力,为科技进步奠定基础。这份 “看不见的热量旅行”,正以其独特的魅力,持续影响着人类社会的发展与进步。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。