帝国的毁灭!武功强盛的清帝国军队,为什么在帝国末期如此不堪一击?(清朝帝国主义势力范围有多大)

2023-05-25 15:21:30

说到清朝,其实这是对一般历史爱好者既熟悉又陌生的朝代。

说熟悉,是因为清朝题材的影视剧层出不穷,清朝的康雍乾也是知名度极高的皇帝,说起清朝来似乎谁都能说上几句。

说陌生,是因为绝大部分人对清朝的认识都是从影视剧和各种网文中获得的,而这些内容往往和真实的清朝历史相去甚远。

咱们就说清朝的军制,可能一般人都知道所谓“八旗子弟”,都是提笼架鸟的纨绔子弟形象,到了晚清

被西方列强的军

队打得屁滚尿流。

但实际上呢?

八旗军的战斗力并非一般人想得那样不堪,而清朝面对西方列强的糟糕战绩,原因也很复杂,大伊万在去年的文章中没少对清军进行分析。

今天咱们篇幅有限,就不展开一一分析了,咱们就从清朝军事制度的一个方面——士兵的

贫困化导为何会导致军力衰败入手,谈谈大清王朝衰亡的原因。

晚清在对列强战争中的糟糕表现,是很多人轻视清朝军力的主要原因

在很多人印象中,清军战斗力是十分羸弱的,这主要是晚清面对列强时屡战屡败的糟糕表现导致的。但客观地说,清朝实际上是中国历代王朝中武功赫赫、军力强大的一个王朝。纵向来比的话,是完全可以比肩汉唐的存在。从努尔哈赤开始,以八旗制度为基石的清军在二百多年的时间里创造了众多辉煌的战绩——入关前打服了朝鲜、消灭了察哈尔、收服了漠南蒙古四十九部、征服了野人女真各部;入关后消灭大顺、大西及南明诸政权、平定三藩、统一台湾、雅克萨反击沙俄、三征准格尔、出兵西藏、控制青海、平定新疆、攻安南、伐缅甸、越过喜马拉雅山远征廓尔喀……其作战范围之广、战绩之辉煌、对中国历史贡献之大,确实罕有其匹。而这一切,如果没有清军强大的战斗力为前提,那是断然无法实现的。

与一般人想象不同,清朝其实是个武功赫赫的王朝

在很多人印象中,清军战斗力是十分羸弱的,这主要是晚清面对列强时屡战屡败的糟糕表现导致的。但客观地说,清朝实际上是中国历代王朝中武功赫赫、军力强大的一个王朝。纵向来比的话,是完全可以比肩汉唐的存在。从努尔哈赤开始,以八旗制度为基石的清军在二百多年的时间里创造了众多辉煌的战绩——入关前打服了朝鲜、消灭了察哈尔、收服了漠南蒙古四十九部、征服了野人女真各部;入关后消灭大顺、大西及南明诸政权、平定三藩、统一台湾、雅克萨反击沙俄、三征准格尔、出兵西藏、控制青海、平定新疆、攻安南、伐缅甸、越过喜马拉雅山远征廓尔喀……其作战范围之广、战绩之辉煌、对中国历史贡献之大,确实罕有其匹。而这一切,如果没有清军强大的战斗力为前提,那是断然无法实现的。

与一般人想象不同,清朝其实是个武功赫赫的王朝

清军为何能有这么强大的战斗力呢?为何满族以区区百余万人口,能够实现入主中原、乃至建立亚洲最大帝国的辉煌战绩呢?这里面有各种各样的原因,但笔者认为,清朝所建立的比较优秀的军事制度绝对是其中非常重要的一个原因。清太祖努尔哈赤在统一女真各部的战争中创立了八旗制度。所有编入八旗的人都称为“旗人”,旗人平时种田,战时则按“五丁出一”的比例组成八旗兵出征。如果遇到大规模战争,则按“三丁出一”甚至“两丁出一”的比例征发兵力。八旗兵的这种兵民合一、且耕且战的制度,既让人口较少的满族保证了兵源,又使其政权不需要像明朝那样负担巨额的军费开支。所以努尔哈赤得意地说:“我国人出则为兵,入则为民,耕战二事,未尝偏废。”八旗军虽然平常并没有军饷,都是自种自食,但他们和明朝的卫所兵不一样,努尔哈赤建有严格而详细的奖惩制度,八旗将士只要在战斗中立下军功,都可以晋升官职。同时,每次打完仗的战利品都由八旗旗主共同商议,根据各旗战斗中的表现进行分配,而表现出色的八旗将士将会分配到优厚的战利品。因此八旗将士每次出征时,不但不会像《兵车行》里面被征发的府兵那样悲苦愁怨,反而欢呼踊跃,就连他们的家属也兴高采烈,盼望着男人出去打仗分到战利品。这种士气上的差距,是他们能够屡屡战胜数量上占优势的明军的重要原因。

《南汉山城》中士气旺盛的八旗铁骑吊打士气低落的朝鲜军的场景

清军为何能有这么强大的战斗力呢?为何满族以区区百余万人口,能够实现入主中原、乃至建立亚洲最大帝国的辉煌战绩呢?这里面有各种各样的原因,但笔者认为,清朝所建立的比较优秀的军事制度绝对是其中非常重要的一个原因。清太祖努尔哈赤在统一女真各部的战争中创立了八旗制度。所有编入八旗的人都称为“旗人”,旗人平时种田,战时则按“五丁出一”的比例组成八旗兵出征。如果遇到大规模战争,则按“三丁出一”甚至“两丁出一”的比例征发兵力。八旗兵的这种兵民合一、且耕且战的制度,既让人口较少的满族保证了兵源,又使其政权不需要像明朝那样负担巨额的军费开支。所以努尔哈赤得意地说:“我国人出则为兵,入则为民,耕战二事,未尝偏废。”八旗军虽然平常并没有军饷,都是自种自食,但他们和明朝的卫所兵不一样,努尔哈赤建有严格而详细的奖惩制度,八旗将士只要在战斗中立下军功,都可以晋升官职。同时,每次打完仗的战利品都由八旗旗主共同商议,根据各旗战斗中的表现进行分配,而表现出色的八旗将士将会分配到优厚的战利品。因此八旗将士每次出征时,不但不会像《兵车行》里面被征发的府兵那样悲苦愁怨,反而欢呼踊跃,就连他们的家属也兴高采烈,盼望着男人出去打仗分到战利品。这种士气上的差距,是他们能够屡屡战胜数量上占优势的明军的重要原因。

《南汉山城》中士气旺盛的八旗铁骑吊打士气低落的朝鲜军的场景

清朝入关之后,绝大部分旗人都从关外随清廷迁到了关内。为了解决这些背井离乡的八旗将士的生计问题,清廷在多尔衮主持下开始实行“圈地”政策。“圈地”原本是把北京周边的所谓“无主荒地”圈下来,按每个八旗兵三十亩的标准分配给他们,以作为他们养家糊口的来源。但是,满洲贵族借此机会,任意扩大圈地范围,大肆圈占汉人百姓的土地,造成民怨沸腾。为了稳固统治、缓和民族矛盾,“圈地”搞了几年之后就被清廷叫停了。地不能圈了,但八旗士兵及其家属还得吃饭,怎么办呢?于是清廷就开始搞起了“工资制”。所有八旗士兵按其武艺分为马兵、战兵、守兵三个等级,分别给予不同的军饷标准,最高的马兵是每月四两白银,最低的守兵也有一两五钱。除军饷外,每个八旗兵每年还另外有粮食可领,最高者每年领米四十八斛,最低者也有二十四斛。如果出征,在正常军饷和粮食之外,每个月另发一笔出征津贴,称为“行粮”。在清朝初年,八旗兵的这个待遇标准可不算低了,要知道,当时一个七品县令的月俸禄才三两银子。

电视剧《于成龙》中八旗军圈占百姓土地的情景

清朝入关之后,绝大部分旗人都从关外随清廷迁到了关内。为了解决这些背井离乡的八旗将士的生计问题,清廷在多尔衮主持下开始实行“圈地”政策。“圈地”原本是把北京周边的所谓“无主荒地”圈下来,按每个八旗兵三十亩的标准分配给他们,以作为他们养家糊口的来源。但是,满洲贵族借此机会,任意扩大圈地范围,大肆圈占汉人百姓的土地,造成民怨沸腾。为了稳固统治、缓和民族矛盾,“圈地”搞了几年之后就被清廷叫停了。地不能圈了,但八旗士兵及其家属还得吃饭,怎么办呢?于是清廷就开始搞起了“工资制”。所有八旗士兵按其武艺分为马兵、战兵、守兵三个等级,分别给予不同的军饷标准,最高的马兵是每月四两白银,最低的守兵也有一两五钱。除军饷外,每个八旗兵每年还另外有粮食可领,最高者每年领米四十八斛,最低者也有二十四斛。如果出征,在正常军饷和粮食之外,每个月另发一笔出征津贴,称为“行粮”。在清朝初年,八旗兵的这个待遇标准可不算低了,要知道,当时一个七品县令的月俸禄才三两银子。

电视剧《于成龙》中八旗军圈占百姓土地的情景

除了八旗,清朝入关之后还以投降的明军为班底,组建了一支“绿营”部队。绿营兵和八旗兵不同,主要采取募兵形式。士兵一旦入伍,便端上了终身“铁饭碗”,就算年老退役之后,还可以让自己的儿子顶替自己当兵。绿营兵也和八旗兵一样,按武艺分成马兵、战兵、守兵三个等级,但待遇标准就比八旗兵低了不少,最高的马兵一个月才二两白银,最低的守兵每月只有一两白银。除此之外,不分等级,绿营士兵每个月再发三斗米,出征时的津贴标准也比八旗兵低不少。虽然待遇差距很大,但在清初那个时代背景下,每个月能够稳定地领到这些薪酬,绿营兵大体上也还能糊口度日,比起常态化欠饷的明朝军队已经好太多了。所以绿营兵对清朝总体上还比较忠诚,战斗中也能发挥出较强的战斗力。

清人所绘《董卫国纪功图卷》,反映了绿营兵在平定三藩之战中的重要作用

除了八旗,清朝入关之后还以投降的明军为班底,组建了一支“绿营”部队。绿营兵和八旗兵不同,主要采取募兵形式。士兵一旦入伍,便端上了终身“铁饭碗”,就算年老退役之后,还可以让自己的儿子顶替自己当兵。绿营兵也和八旗兵一样,按武艺分成马兵、战兵、守兵三个等级,但待遇标准就比八旗兵低了不少,最高的马兵一个月才二两白银,最低的守兵每月只有一两白银。除此之外,不分等级,绿营士兵每个月再发三斗米,出征时的津贴标准也比八旗兵低不少。虽然待遇差距很大,但在清初那个时代背景下,每个月能够稳定地领到这些薪酬,绿营兵大体上也还能糊口度日,比起常态化欠饷的明朝军队已经好太多了。所以绿营兵对清朝总体上还比较忠诚,战斗中也能发挥出较强的战斗力。

清人所绘《董卫国纪功图卷》,反映了绿营兵在平定三藩之战中的重要作用

那您要问了,难道其他当不上兵的人就不能去干点儿别的营生补贴家用吗?对不起,这还真不行。一方面,清朝统治者为了保证有稳定的兵源,不允许旗人随意从事其他职业,另一方面,旗人作为“从龙入关”的群体,内心的优越感是根深蒂固的。他们总觉得自己高“民人”(即普通百姓)一等,不愿意去从事“民人”干的那些职业。清廷也曾鼓励旗人返回关外,由官府免费分给土地和耕牛,令其从事农业生产,但旗人们极少人愿意去当东北的老农民,清廷也十分无奈。既然如此,那旗人的生活就比较囧了,一大家子人吃一个人并不算丰厚的军饷,经常糊口都困难,只好靠借贷和典当过日子。日子久了,债越欠越多,军饷都够不上利息了。法国传教士白晋在其所著《康熙帝传》中就描述说:“在北京为数众多的八旗兵中,有一大部分由于债台高筑而陷于极度贫困,他们的军饷大部分都付了债款的利息。”清廷为了维稳,偶尔也会拿出钱帮旗人们还债,然而治标不治本,用不了多久,旗人们一定又是债台高筑。看到这儿一定有人问:“八旗子弟不是都提笼架鸟,生活滋润得很吗?影视剧上难道是假的?”其实,提笼架鸟,看戏喝茶的八旗子弟,主要是旗人中的官宦子弟,家境比较优越。也有一些闲散旗人,旗兵没当上,又不愿从事其他职业,于是就过着浑浑噩噩的生活。但总体而言,清代旗人的日益贫困化是大的趋势。由于过于贫困,无法生活,很多旗人不得不抛弃旗人身份,逃亡他乡,从事其他职业谋生。乾隆时,吉林将军就报告皇帝,说吉林境内近三分之二的旗人都是贫困户,因而大批旗人逃亡他乡,情况之严重可见一斑。

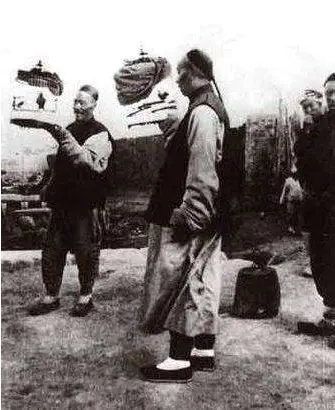

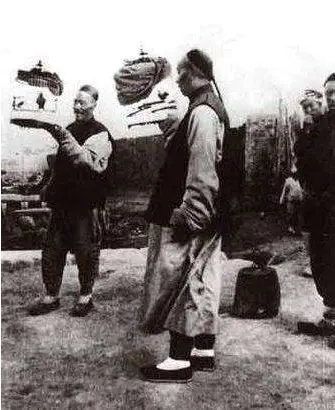

一般人对清朝“八旗子弟”的印象——提笼架鸟,无所事事,但其实大部分旗人生活是比较贫困的

那您要问了,难道其他当不上兵的人就不能去干点儿别的营生补贴家用吗?对不起,这还真不行。一方面,清朝统治者为了保证有稳定的兵源,不允许旗人随意从事其他职业,另一方面,旗人作为“从龙入关”的群体,内心的优越感是根深蒂固的。他们总觉得自己高“民人”(即普通百姓)一等,不愿意去从事“民人”干的那些职业。清廷也曾鼓励旗人返回关外,由官府免费分给土地和耕牛,令其从事农业生产,但旗人们极少人愿意去当东北的老农民,清廷也十分无奈。既然如此,那旗人的生活就比较囧了,一大家子人吃一个人并不算丰厚的军饷,经常糊口都困难,只好靠借贷和典当过日子。日子久了,债越欠越多,军饷都够不上利息了。法国传教士白晋在其所著《康熙帝传》中就描述说:“在北京为数众多的八旗兵中,有一大部分由于债台高筑而陷于极度贫困,他们的军饷大部分都付了债款的利息。”清廷为了维稳,偶尔也会拿出钱帮旗人们还债,然而治标不治本,用不了多久,旗人们一定又是债台高筑。看到这儿一定有人问:“八旗子弟不是都提笼架鸟,生活滋润得很吗?影视剧上难道是假的?”其实,提笼架鸟,看戏喝茶的八旗子弟,主要是旗人中的官宦子弟,家境比较优越。也有一些闲散旗人,旗兵没当上,又不愿从事其他职业,于是就过着浑浑噩噩的生活。但总体而言,清代旗人的日益贫困化是大的趋势。由于过于贫困,无法生活,很多旗人不得不抛弃旗人身份,逃亡他乡,从事其他职业谋生。乾隆时,吉林将军就报告皇帝,说吉林境内近三分之二的旗人都是贫困户,因而大批旗人逃亡他乡,情况之严重可见一斑。

一般人对清朝“八旗子弟”的印象——提笼架鸟,无所事事,但其实大部分旗人生活是比较贫困的

八旗兵如此窘迫,绿营兵就更不堪了。绿营兵的军饷本来就不多,往往还被上司层层克扣,发到手里就没几个钱了,清中期的物价又不断上涨,根本就无法糊口。所以绿营兵大部分都只是占个兵额,实际上都从事其他职业来谋生——有的给人当雇工,有的摆摊做小生意,甚至还有的去搞理发、修脚,军官只要有军饷可以克扣,也懒得过问士兵的“第二职业”。只有当上级要检查部队的时候,这些士兵才跑回来穿上军装,拿起兵器,列个阵,应付一下检查。有的士兵有事走不开的,就临时雇个人帮忙去凑个数。当时清朝六十万绿营兵,只有西北绿营因为要对付新疆的叛乱而能保持一定的战斗力,其他地方的绿营,尤其是长期无战事的南方各地绿营中这种滥竽充数的现象可谓相当严重和普遍。士兵都在忙着搞第二职业谋生,哪里还有时间和精力去搞军事训练呢?又怎么可能去精心进行武器保养呢?上了战场自然也不会去真的拼命。于是当第一次鸦片战争爆发的时候,就出现了很多匪夷所思的现象。比如清理炮膛却清出了鸟窝,比如几千绿营死了几十个人就一哄而散,比如绿营兵手上的火枪拥有一百多岁的“高寿”,锈到扳机都扣不响……

电影《大清炮队》中农民被临时雇来冒充绿营兵应付检查的场景,老人、小孩乃至妇女都被雇来冒充绿营兵

八旗兵如此窘迫,绿营兵就更不堪了。绿营兵的军饷本来就不多,往往还被上司层层克扣,发到手里就没几个钱了,清中期的物价又不断上涨,根本就无法糊口。所以绿营兵大部分都只是占个兵额,实际上都从事其他职业来谋生——有的给人当雇工,有的摆摊做小生意,甚至还有的去搞理发、修脚,军官只要有军饷可以克扣,也懒得过问士兵的“第二职业”。只有当上级要检查部队的时候,这些士兵才跑回来穿上军装,拿起兵器,列个阵,应付一下检查。有的士兵有事走不开的,就临时雇个人帮忙去凑个数。当时清朝六十万绿营兵,只有西北绿营因为要对付新疆的叛乱而能保持一定的战斗力,其他地方的绿营,尤其是长期无战事的南方各地绿营中这种滥竽充数的现象可谓相当严重和普遍。士兵都在忙着搞第二职业谋生,哪里还有时间和精力去搞军事训练呢?又怎么可能去精心进行武器保养呢?上了战场自然也不会去真的拼命。于是当第一次鸦片战争爆发的时候,就出现了很多匪夷所思的现象。比如清理炮膛却清出了鸟窝,比如几千绿营死了几十个人就一哄而散,比如绿营兵手上的火枪拥有一百多岁的“高寿”,锈到扳机都扣不响……

电影《大清炮队》中农民被临时雇来冒充绿营兵应付检查的场景,老人、小孩乃至妇女都被雇来冒充绿营兵

就这样,清朝统治者以每年近两千万两的军饷支出,养着八十万八旗兵和绿营兵,却搞得士兵贫困、战斗力低下。当太平天国的风暴和列强的压力一起逼来的时候,他们所能依靠的救命稻草,也就只有湘勇、淮勇这种团练武装了……

清朝晚期,湘勇成了清廷的救命稻草

就这样,清朝统治者以每年近两千万两的军饷支出,养着八十万八旗兵和绿营兵,却搞得士兵贫困、战斗力低下。当太平天国的风暴和列强的压力一起逼来的时候,他们所能依靠的救命稻草,也就只有湘勇、淮勇这种团练武装了……

清朝晚期,湘勇成了清廷的救命稻草

至此,咱们的“帝国衰落的军事密码”系列文章就结束了,咱们分析了唐朝的“府兵制度”、宋朝的“禁军制度”、元朝的“军户制度”、明朝的“卫所制度”、以及清朝的“八旗制度”,从军事制度这个角度分析一个王朝的衰落的原因,希望对大家看待历史提供有益的参考。

参考文献:《清史稿》、《清实录》、《大清会典》、《皇朝文献通考》、《绿营兵志》、《中国军费史》、《中国军事史(第三卷)》

往期相关文章:

《成也府兵,败也府兵!大唐帝国衰落的原因何在?》

《宋朝军队编制为何如此招黑?宋军战斗力孱弱的根本原因是什么?》

《蒙古骑兵横扫亚欧大陆,为什么元朝一夜之间就被农民军给推翻了?》

《“天下无敌”的明朝独创制度,坐拥两百多万军队,为何还会被打的那么惨?》

至此,咱们的“帝国衰落的军事密码”系列文章就结束了,咱们分析了唐朝的“府兵制度”、宋朝的“禁军制度”、元朝的“军户制度”、明朝的“卫所制度”、以及清朝的“八旗制度”,从军事制度这个角度分析一个王朝的衰落的原因,希望对大家看待历史提供有益的参考。

参考文献:《清史稿》、《清实录》、《大清会典》、《皇朝文献通考》、《绿营兵志》、《中国军费史》、《中国军事史(第三卷)》

往期相关文章:

《成也府兵,败也府兵!大唐帝国衰落的原因何在?》

《宋朝军队编制为何如此招黑?宋军战斗力孱弱的根本原因是什么?》

《蒙古骑兵横扫亚欧大陆,为什么元朝一夜之间就被农民军给推翻了?》

《“天下无敌”的明朝独创制度,坐拥两百多万军队,为何还会被打的那么惨?》

【大伊万推荐】

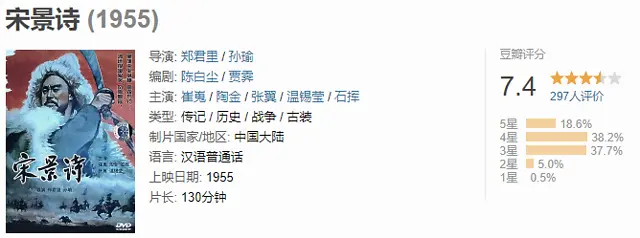

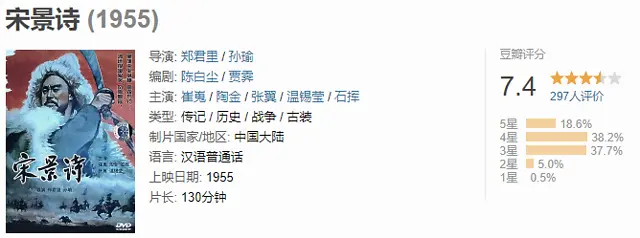

今天大伊万为大家推荐一部超级冷门的电影《宋景诗》,虽然这部电影是1955年上映的黑白片,但被古代战争爱好者称为“神片”。这部电影非常罕见的展现了清朝军队的阵法战术,还非常写实的展现了各类兵器的搭配使用。相对于古代从来不上战场的读书人脑补写出的演义小说,以及现在不做战争历史研究的编剧导演拍出的电影而言,这部电影有着教科书式的价值,感兴趣的读者可以找来看一下。

【大伊万推荐】

今天大伊万为大家推荐一部超级冷门的电影《宋景诗》,虽然这部电影是1955年上映的黑白片,但被古代战争爱好者称为“神片”。这部电影非常罕见的展现了清朝军队的阵法战术,还非常写实的展现了各类兵器的搭配使用。相对于古代从来不上战场的读书人脑补写出的演义小说,以及现在不做战争历史研究的编剧导演拍出的电影而言,这部电影有着教科书式的价值,感兴趣的读者可以找来看一下。

在很多人印象中,清军战斗力是十分羸弱的,这主要是晚清面对列强时屡战屡败的糟糕表现导致的。但客观地说,清朝实际上是中国历代王朝中武功赫赫、军力强大的一个王朝。纵向来比的话,是完全可以比肩汉唐的存在。从努尔哈赤开始,以八旗制度为基石的清军在二百多年的时间里创造了众多辉煌的战绩——入关前打服了朝鲜、消灭了察哈尔、收服了漠南蒙古四十九部、征服了野人女真各部;入关后消灭大顺、大西及南明诸政权、平定三藩、统一台湾、雅克萨反击沙俄、三征准格尔、出兵西藏、控制青海、平定新疆、攻安南、伐缅甸、越过喜马拉雅山远征廓尔喀……其作战范围之广、战绩之辉煌、对中国历史贡献之大,确实罕有其匹。而这一切,如果没有清军强大的战斗力为前提,那是断然无法实现的。

与一般人想象不同,清朝其实是个武功赫赫的王朝

在很多人印象中,清军战斗力是十分羸弱的,这主要是晚清面对列强时屡战屡败的糟糕表现导致的。但客观地说,清朝实际上是中国历代王朝中武功赫赫、军力强大的一个王朝。纵向来比的话,是完全可以比肩汉唐的存在。从努尔哈赤开始,以八旗制度为基石的清军在二百多年的时间里创造了众多辉煌的战绩——入关前打服了朝鲜、消灭了察哈尔、收服了漠南蒙古四十九部、征服了野人女真各部;入关后消灭大顺、大西及南明诸政权、平定三藩、统一台湾、雅克萨反击沙俄、三征准格尔、出兵西藏、控制青海、平定新疆、攻安南、伐缅甸、越过喜马拉雅山远征廓尔喀……其作战范围之广、战绩之辉煌、对中国历史贡献之大,确实罕有其匹。而这一切,如果没有清军强大的战斗力为前提,那是断然无法实现的。

与一般人想象不同,清朝其实是个武功赫赫的王朝

清军为何能有这么强大的战斗力呢?为何满族以区区百余万人口,能够实现入主中原、乃至建立亚洲最大帝国的辉煌战绩呢?这里面有各种各样的原因,但笔者认为,清朝所建立的比较优秀的军事制度绝对是其中非常重要的一个原因。清太祖努尔哈赤在统一女真各部的战争中创立了八旗制度。所有编入八旗的人都称为“旗人”,旗人平时种田,战时则按“五丁出一”的比例组成八旗兵出征。如果遇到大规模战争,则按“三丁出一”甚至“两丁出一”的比例征发兵力。八旗兵的这种兵民合一、且耕且战的制度,既让人口较少的满族保证了兵源,又使其政权不需要像明朝那样负担巨额的军费开支。所以努尔哈赤得意地说:“我国人出则为兵,入则为民,耕战二事,未尝偏废。”八旗军虽然平常并没有军饷,都是自种自食,但他们和明朝的卫所兵不一样,努尔哈赤建有严格而详细的奖惩制度,八旗将士只要在战斗中立下军功,都可以晋升官职。同时,每次打完仗的战利品都由八旗旗主共同商议,根据各旗战斗中的表现进行分配,而表现出色的八旗将士将会分配到优厚的战利品。因此八旗将士每次出征时,不但不会像《兵车行》里面被征发的府兵那样悲苦愁怨,反而欢呼踊跃,就连他们的家属也兴高采烈,盼望着男人出去打仗分到战利品。这种士气上的差距,是他们能够屡屡战胜数量上占优势的明军的重要原因。

《南汉山城》中士气旺盛的八旗铁骑吊打士气低落的朝鲜军的场景

清军为何能有这么强大的战斗力呢?为何满族以区区百余万人口,能够实现入主中原、乃至建立亚洲最大帝国的辉煌战绩呢?这里面有各种各样的原因,但笔者认为,清朝所建立的比较优秀的军事制度绝对是其中非常重要的一个原因。清太祖努尔哈赤在统一女真各部的战争中创立了八旗制度。所有编入八旗的人都称为“旗人”,旗人平时种田,战时则按“五丁出一”的比例组成八旗兵出征。如果遇到大规模战争,则按“三丁出一”甚至“两丁出一”的比例征发兵力。八旗兵的这种兵民合一、且耕且战的制度,既让人口较少的满族保证了兵源,又使其政权不需要像明朝那样负担巨额的军费开支。所以努尔哈赤得意地说:“我国人出则为兵,入则为民,耕战二事,未尝偏废。”八旗军虽然平常并没有军饷,都是自种自食,但他们和明朝的卫所兵不一样,努尔哈赤建有严格而详细的奖惩制度,八旗将士只要在战斗中立下军功,都可以晋升官职。同时,每次打完仗的战利品都由八旗旗主共同商议,根据各旗战斗中的表现进行分配,而表现出色的八旗将士将会分配到优厚的战利品。因此八旗将士每次出征时,不但不会像《兵车行》里面被征发的府兵那样悲苦愁怨,反而欢呼踊跃,就连他们的家属也兴高采烈,盼望着男人出去打仗分到战利品。这种士气上的差距,是他们能够屡屡战胜数量上占优势的明军的重要原因。

《南汉山城》中士气旺盛的八旗铁骑吊打士气低落的朝鲜军的场景

清朝入关之后,绝大部分旗人都从关外随清廷迁到了关内。为了解决这些背井离乡的八旗将士的生计问题,清廷在多尔衮主持下开始实行“圈地”政策。“圈地”原本是把北京周边的所谓“无主荒地”圈下来,按每个八旗兵三十亩的标准分配给他们,以作为他们养家糊口的来源。但是,满洲贵族借此机会,任意扩大圈地范围,大肆圈占汉人百姓的土地,造成民怨沸腾。为了稳固统治、缓和民族矛盾,“圈地”搞了几年之后就被清廷叫停了。地不能圈了,但八旗士兵及其家属还得吃饭,怎么办呢?于是清廷就开始搞起了“工资制”。所有八旗士兵按其武艺分为马兵、战兵、守兵三个等级,分别给予不同的军饷标准,最高的马兵是每月四两白银,最低的守兵也有一两五钱。除军饷外,每个八旗兵每年还另外有粮食可领,最高者每年领米四十八斛,最低者也有二十四斛。如果出征,在正常军饷和粮食之外,每个月另发一笔出征津贴,称为“行粮”。在清朝初年,八旗兵的这个待遇标准可不算低了,要知道,当时一个七品县令的月俸禄才三两银子。

电视剧《于成龙》中八旗军圈占百姓土地的情景

清朝入关之后,绝大部分旗人都从关外随清廷迁到了关内。为了解决这些背井离乡的八旗将士的生计问题,清廷在多尔衮主持下开始实行“圈地”政策。“圈地”原本是把北京周边的所谓“无主荒地”圈下来,按每个八旗兵三十亩的标准分配给他们,以作为他们养家糊口的来源。但是,满洲贵族借此机会,任意扩大圈地范围,大肆圈占汉人百姓的土地,造成民怨沸腾。为了稳固统治、缓和民族矛盾,“圈地”搞了几年之后就被清廷叫停了。地不能圈了,但八旗士兵及其家属还得吃饭,怎么办呢?于是清廷就开始搞起了“工资制”。所有八旗士兵按其武艺分为马兵、战兵、守兵三个等级,分别给予不同的军饷标准,最高的马兵是每月四两白银,最低的守兵也有一两五钱。除军饷外,每个八旗兵每年还另外有粮食可领,最高者每年领米四十八斛,最低者也有二十四斛。如果出征,在正常军饷和粮食之外,每个月另发一笔出征津贴,称为“行粮”。在清朝初年,八旗兵的这个待遇标准可不算低了,要知道,当时一个七品县令的月俸禄才三两银子。

电视剧《于成龙》中八旗军圈占百姓土地的情景

除了八旗,清朝入关之后还以投降的明军为班底,组建了一支“绿营”部队。绿营兵和八旗兵不同,主要采取募兵形式。士兵一旦入伍,便端上了终身“铁饭碗”,就算年老退役之后,还可以让自己的儿子顶替自己当兵。绿营兵也和八旗兵一样,按武艺分成马兵、战兵、守兵三个等级,但待遇标准就比八旗兵低了不少,最高的马兵一个月才二两白银,最低的守兵每月只有一两白银。除此之外,不分等级,绿营士兵每个月再发三斗米,出征时的津贴标准也比八旗兵低不少。虽然待遇差距很大,但在清初那个时代背景下,每个月能够稳定地领到这些薪酬,绿营兵大体上也还能糊口度日,比起常态化欠饷的明朝军队已经好太多了。所以绿营兵对清朝总体上还比较忠诚,战斗中也能发挥出较强的战斗力。

清人所绘《董卫国纪功图卷》,反映了绿营兵在平定三藩之战中的重要作用

除了八旗,清朝入关之后还以投降的明军为班底,组建了一支“绿营”部队。绿营兵和八旗兵不同,主要采取募兵形式。士兵一旦入伍,便端上了终身“铁饭碗”,就算年老退役之后,还可以让自己的儿子顶替自己当兵。绿营兵也和八旗兵一样,按武艺分成马兵、战兵、守兵三个等级,但待遇标准就比八旗兵低了不少,最高的马兵一个月才二两白银,最低的守兵每月只有一两白银。除此之外,不分等级,绿营士兵每个月再发三斗米,出征时的津贴标准也比八旗兵低不少。虽然待遇差距很大,但在清初那个时代背景下,每个月能够稳定地领到这些薪酬,绿营兵大体上也还能糊口度日,比起常态化欠饷的明朝军队已经好太多了。所以绿营兵对清朝总体上还比较忠诚,战斗中也能发挥出较强的战斗力。

清人所绘《董卫国纪功图卷》,反映了绿营兵在平定三藩之战中的重要作用

但是,随着时间的推移,经济的发展,慢慢地出问题了。清朝自康熙年间开始进入所谓“康乾盛世”,到乾隆年间,经济发展到了中国封建社会的最高水平,海量的白银随着对外贸易的兴盛滚滚流入中国,随之而来的就是逐步的通货膨胀。为了解决通货膨胀带来的官员俸禄过低的问题,雍正帝推行了“火耗归公”的改革,以收上的“火耗”部分充当“养廉银”。一个县令正式俸禄一个月只有三两银子,但各种“养廉银”加起来却可能达到三十两乃至上百两。官员待遇提高了,士兵的待遇却丝毫没变。八旗兵在清初还算优厚的待遇,到了清中期就开始变得捉襟见肘了。再加上清朝入关以后,旗人的人口数不断增加,而清廷为了控制军饷支出,规定的八旗兵兵额却基本没变,始终在二十万人左右,因此很多旗人开始当不上兵了。经常是一家好几个兄弟,只有一个人能补上旗兵的“缺”,领上军饷和粮米,其他人只好靠着这一个人的收入过日子。这样一来,那日子可就难过多了。

旗人家庭普遍人口多,这是清末北京的一个旗人家庭合影

那您要问了,难道其他当不上兵的人就不能去干点儿别的营生补贴家用吗?对不起,这还真不行。一方面,清朝统治者为了保证有稳定的兵源,不允许旗人随意从事其他职业,另一方面,旗人作为“从龙入关”的群体,内心的优越感是根深蒂固的。他们总觉得自己高“民人”(即普通百姓)一等,不愿意去从事“民人”干的那些职业。清廷也曾鼓励旗人返回关外,由官府免费分给土地和耕牛,令其从事农业生产,但旗人们极少人愿意去当东北的老农民,清廷也十分无奈。既然如此,那旗人的生活就比较囧了,一大家子人吃一个人并不算丰厚的军饷,经常糊口都困难,只好靠借贷和典当过日子。日子久了,债越欠越多,军饷都够不上利息了。法国传教士白晋在其所著《康熙帝传》中就描述说:“在北京为数众多的八旗兵中,有一大部分由于债台高筑而陷于极度贫困,他们的军饷大部分都付了债款的利息。”清廷为了维稳,偶尔也会拿出钱帮旗人们还债,然而治标不治本,用不了多久,旗人们一定又是债台高筑。看到这儿一定有人问:“八旗子弟不是都提笼架鸟,生活滋润得很吗?影视剧上难道是假的?”其实,提笼架鸟,看戏喝茶的八旗子弟,主要是旗人中的官宦子弟,家境比较优越。也有一些闲散旗人,旗兵没当上,又不愿从事其他职业,于是就过着浑浑噩噩的生活。但总体而言,清代旗人的日益贫困化是大的趋势。由于过于贫困,无法生活,很多旗人不得不抛弃旗人身份,逃亡他乡,从事其他职业谋生。乾隆时,吉林将军就报告皇帝,说吉林境内近三分之二的旗人都是贫困户,因而大批旗人逃亡他乡,情况之严重可见一斑。

一般人对清朝“八旗子弟”的印象——提笼架鸟,无所事事,但其实大部分旗人生活是比较贫困的

那您要问了,难道其他当不上兵的人就不能去干点儿别的营生补贴家用吗?对不起,这还真不行。一方面,清朝统治者为了保证有稳定的兵源,不允许旗人随意从事其他职业,另一方面,旗人作为“从龙入关”的群体,内心的优越感是根深蒂固的。他们总觉得自己高“民人”(即普通百姓)一等,不愿意去从事“民人”干的那些职业。清廷也曾鼓励旗人返回关外,由官府免费分给土地和耕牛,令其从事农业生产,但旗人们极少人愿意去当东北的老农民,清廷也十分无奈。既然如此,那旗人的生活就比较囧了,一大家子人吃一个人并不算丰厚的军饷,经常糊口都困难,只好靠借贷和典当过日子。日子久了,债越欠越多,军饷都够不上利息了。法国传教士白晋在其所著《康熙帝传》中就描述说:“在北京为数众多的八旗兵中,有一大部分由于债台高筑而陷于极度贫困,他们的军饷大部分都付了债款的利息。”清廷为了维稳,偶尔也会拿出钱帮旗人们还债,然而治标不治本,用不了多久,旗人们一定又是债台高筑。看到这儿一定有人问:“八旗子弟不是都提笼架鸟,生活滋润得很吗?影视剧上难道是假的?”其实,提笼架鸟,看戏喝茶的八旗子弟,主要是旗人中的官宦子弟,家境比较优越。也有一些闲散旗人,旗兵没当上,又不愿从事其他职业,于是就过着浑浑噩噩的生活。但总体而言,清代旗人的日益贫困化是大的趋势。由于过于贫困,无法生活,很多旗人不得不抛弃旗人身份,逃亡他乡,从事其他职业谋生。乾隆时,吉林将军就报告皇帝,说吉林境内近三分之二的旗人都是贫困户,因而大批旗人逃亡他乡,情况之严重可见一斑。

一般人对清朝“八旗子弟”的印象——提笼架鸟,无所事事,但其实大部分旗人生活是比较贫困的

八旗兵如此窘迫,绿营兵就更不堪了。绿营兵的军饷本来就不多,往往还被上司层层克扣,发到手里就没几个钱了,清中期的物价又不断上涨,根本就无法糊口。所以绿营兵大部分都只是占个兵额,实际上都从事其他职业来谋生——有的给人当雇工,有的摆摊做小生意,甚至还有的去搞理发、修脚,军官只要有军饷可以克扣,也懒得过问士兵的“第二职业”。只有当上级要检查部队的时候,这些士兵才跑回来穿上军装,拿起兵器,列个阵,应付一下检查。有的士兵有事走不开的,就临时雇个人帮忙去凑个数。当时清朝六十万绿营兵,只有西北绿营因为要对付新疆的叛乱而能保持一定的战斗力,其他地方的绿营,尤其是长期无战事的南方各地绿营中这种滥竽充数的现象可谓相当严重和普遍。士兵都在忙着搞第二职业谋生,哪里还有时间和精力去搞军事训练呢?又怎么可能去精心进行武器保养呢?上了战场自然也不会去真的拼命。于是当第一次鸦片战争爆发的时候,就出现了很多匪夷所思的现象。比如清理炮膛却清出了鸟窝,比如几千绿营死了几十个人就一哄而散,比如绿营兵手上的火枪拥有一百多岁的“高寿”,锈到扳机都扣不响……

电影《大清炮队》中农民被临时雇来冒充绿营兵应付检查的场景,老人、小孩乃至妇女都被雇来冒充绿营兵

八旗兵如此窘迫,绿营兵就更不堪了。绿营兵的军饷本来就不多,往往还被上司层层克扣,发到手里就没几个钱了,清中期的物价又不断上涨,根本就无法糊口。所以绿营兵大部分都只是占个兵额,实际上都从事其他职业来谋生——有的给人当雇工,有的摆摊做小生意,甚至还有的去搞理发、修脚,军官只要有军饷可以克扣,也懒得过问士兵的“第二职业”。只有当上级要检查部队的时候,这些士兵才跑回来穿上军装,拿起兵器,列个阵,应付一下检查。有的士兵有事走不开的,就临时雇个人帮忙去凑个数。当时清朝六十万绿营兵,只有西北绿营因为要对付新疆的叛乱而能保持一定的战斗力,其他地方的绿营,尤其是长期无战事的南方各地绿营中这种滥竽充数的现象可谓相当严重和普遍。士兵都在忙着搞第二职业谋生,哪里还有时间和精力去搞军事训练呢?又怎么可能去精心进行武器保养呢?上了战场自然也不会去真的拼命。于是当第一次鸦片战争爆发的时候,就出现了很多匪夷所思的现象。比如清理炮膛却清出了鸟窝,比如几千绿营死了几十个人就一哄而散,比如绿营兵手上的火枪拥有一百多岁的“高寿”,锈到扳机都扣不响……

电影《大清炮队》中农民被临时雇来冒充绿营兵应付检查的场景,老人、小孩乃至妇女都被雇来冒充绿营兵

就这样,清朝统治者以每年近两千万两的军饷支出,养着八十万八旗兵和绿营兵,却搞得士兵贫困、战斗力低下。当太平天国的风暴和列强的压力一起逼来的时候,他们所能依靠的救命稻草,也就只有湘勇、淮勇这种团练武装了……

清朝晚期,湘勇成了清廷的救命稻草

就这样,清朝统治者以每年近两千万两的军饷支出,养着八十万八旗兵和绿营兵,却搞得士兵贫困、战斗力低下。当太平天国的风暴和列强的压力一起逼来的时候,他们所能依靠的救命稻草,也就只有湘勇、淮勇这种团练武装了……

清朝晚期,湘勇成了清廷的救命稻草

至此,咱们的“帝国衰落的军事密码”系列文章就结束了,咱们分析了唐朝的“府兵制度”、宋朝的“禁军制度”、元朝的“军户制度”、明朝的“卫所制度”、以及清朝的“八旗制度”,从军事制度这个角度分析一个王朝的衰落的原因,希望对大家看待历史提供有益的参考。

参考文献:《清史稿》、《清实录》、《大清会典》、《皇朝文献通考》、《绿营兵志》、《中国军费史》、《中国军事史(第三卷)》

往期相关文章:

《成也府兵,败也府兵!大唐帝国衰落的原因何在?》

《宋朝军队编制为何如此招黑?宋军战斗力孱弱的根本原因是什么?》

《蒙古骑兵横扫亚欧大陆,为什么元朝一夜之间就被农民军给推翻了?》

《“天下无敌”的明朝独创制度,坐拥两百多万军队,为何还会被打的那么惨?》

至此,咱们的“帝国衰落的军事密码”系列文章就结束了,咱们分析了唐朝的“府兵制度”、宋朝的“禁军制度”、元朝的“军户制度”、明朝的“卫所制度”、以及清朝的“八旗制度”,从军事制度这个角度分析一个王朝的衰落的原因,希望对大家看待历史提供有益的参考。

参考文献:《清史稿》、《清实录》、《大清会典》、《皇朝文献通考》、《绿营兵志》、《中国军费史》、《中国军事史(第三卷)》

往期相关文章:

《成也府兵,败也府兵!大唐帝国衰落的原因何在?》

《宋朝军队编制为何如此招黑?宋军战斗力孱弱的根本原因是什么?》

《蒙古骑兵横扫亚欧大陆,为什么元朝一夜之间就被农民军给推翻了?》

《“天下无敌”的明朝独创制度,坐拥两百多万军队,为何还会被打的那么惨?》

【大伊万推荐】

今天大伊万为大家推荐一部超级冷门的电影《宋景诗》,虽然这部电影是1955年上映的黑白片,但被古代战争爱好者称为“神片”。这部电影非常罕见的展现了清朝军队的阵法战术,还非常写实的展现了各类兵器的搭配使用。相对于古代从来不上战场的读书人脑补写出的演义小说,以及现在不做战争历史研究的编剧导演拍出的电影而言,这部电影有着教科书式的价值,感兴趣的读者可以找来看一下。

【大伊万推荐】

今天大伊万为大家推荐一部超级冷门的电影《宋景诗》,虽然这部电影是1955年上映的黑白片,但被古代战争爱好者称为“神片”。这部电影非常罕见的展现了清朝军队的阵法战术,还非常写实的展现了各类兵器的搭配使用。相对于古代从来不上战场的读书人脑补写出的演义小说,以及现在不做战争历史研究的编剧导演拍出的电影而言,这部电影有着教科书式的价值,感兴趣的读者可以找来看一下。

以上就是关于《帝国的毁灭!武功强盛的清帝国军队,为什么在帝国末期如此不堪一击?(清朝帝国主义势力范围有多大)》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/38887.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。

声明