电子管的原理(电子管的原理和应用有哪些)

翻译几段德国的实验物理教材(Bergmann Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik 第二卷,电磁学),讲解了电子管的原理。

第四章 4.3.5节 交流电到直流电的转换

使用电子管(第 11.2 节)创建了一种新的整流方法。根据熔入玻璃灯泡中的 2、3 或 5 个金属电极的数量,这些管子被称为二极管、三极管或五极管。具有加热阴极和非加热阳极的二极管只允许电子从阴极流到阳极,因此是非常好的整流器。“二极管”这个名字已经成为“整流器”的同义词。现代半导体整流器也称为二极管。

第五章 5.1.2节 无衰减振荡

在实验物理中,你常常无需理解设备的运行原理就能使用设备,但是这样是不能令人满足的。不过如果你通过一个例子了解一点点它内部的样子,就更容易接受一个“黑盒”。因此,这里就来讲解电子三极管放大器,这是很容易理解的,也是历史上非常重要的。

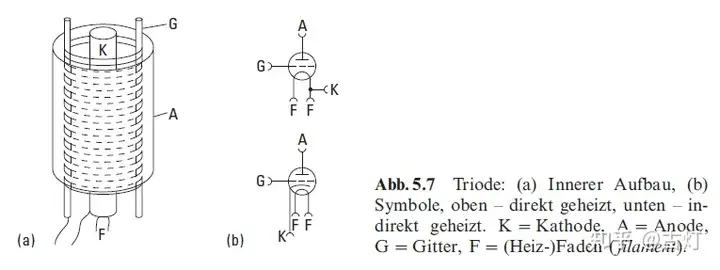

电子管放大器。在20世纪上半叶通信技术的快速发展主要是基于放大管的发展(图5.7a)。放大管由真空的玻璃管和(最简单的情况下)三个电极构成,玻璃管中熔有电引线:

玻璃灯泡的底座包含电引线。三极管在电路中符号如图 5.7b。

所有电压都是相对于阴极而言的。阳极是正电压, UaU_a 是100-200V;栅极是负电压,UgU_g 是负的几个伏特。只要 UgU_g 大约在-1 V甚至更多,阴极逸出的电子(发射电流 IeI_e )就不能靠它们的热能逆着栅极电势通过( IgI_g =0)。但是如果 UgU_g 负得不是太多,阴极的电子可以通过栅网的间隔,达到阳极,因为栅网间隔中的电势比 UgU_g 要正一些(负得少一些)。

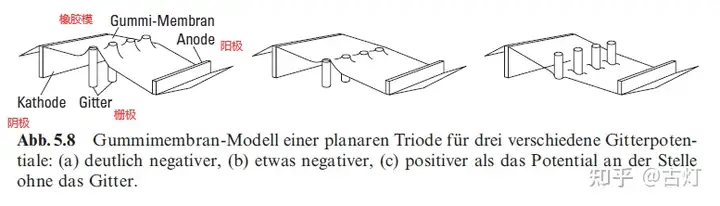

栅极电压对于电势分布的影响,可以用一个二维的橡胶模模型来演示。电极之间的势能分布 φe(x,y)\varphi_e(x,y) 位于水平xy平面,可以表示如下:构造一个电极的放大了的模型,其竖直z方向的高度对应于势能负的程度;阴极因此比阳极要更高。然后一个橡胶模在电极上绷紧(图5.8)。膜的倾斜程度对应于局部的电场强度。一个很小的钢球,其重量不会使膜凹陷,从阴极以零速度释放。球在膜上的滚动轨迹对应于电子在电子管中的运动轨迹。我们忽略空间电荷。

栅极区域的电势分布对于放大器的运行很重要,这分布对应于图5.8a所示:栅网的网条比阴极更负一些,因此那些从阴极出来的热能小于0.5eV的电子无法达到栅网。另一方面,网条之间间隔处的电势比阴极更正一些,因此部分电子可以通过,并流向阳极,而另一部分被推回到阴极。到达阳极的电子电流可以通过改变栅极电势来控制。如果 UgU_g 负得更多,电子能通过的栅网间隔之前的区域就缩小了;大部分电子被推回去,在阴极前形成一个负的空间电荷区域,这减少了电子的逸出。阳极电流 IaI_a 就变小了,它总是等于逸出电流 IeI_e 的。只有当 UgU_g 是正的时候,大部分的电子才能通过栅极。

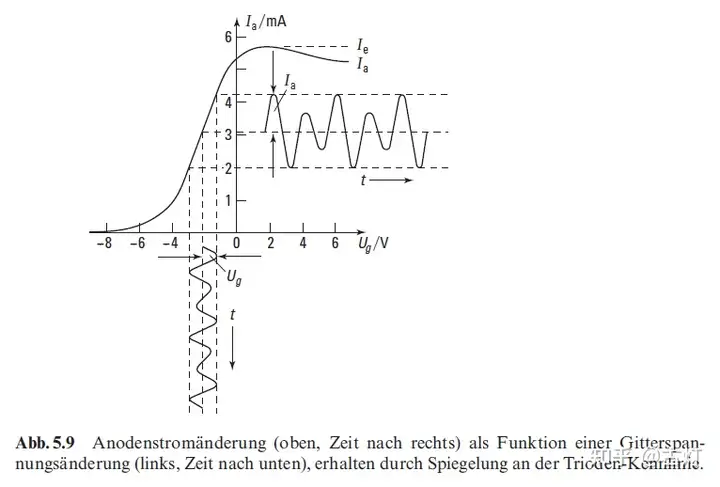

如果一个微小的交流电压叠加在负的栅极直流电压上,在阳极电流中就会产生很大的变化,这变化的波形形状几乎和栅极电压的变化相同(图5.9)。为了放大时尽可能地不产生扭曲,我们在栅极负电压低于-1V的线性特征区域工作。这就是所谓的空间电荷范围,这个范围中阴极前面的负空间电荷限制了发射电流。在正栅极电压的情况下,发射电流 IeI_e 会很快达到饱和区域,这时电流就只依赖于阴极的大小和温度了。

……

整流二极管早在 1904 年就存在了,发明放大器三极管的决定性步骤是引入了栅极。 1906 年,奥地利的 Robert von Lieben (1878-1913) 和美国的 Lee de Forest (1873-1961) 几乎同时进行了这方面的第一次尝试。 1911 年,德律风根 (Telefunken,西门子的合资公司) 的奥托·冯·布朗克 (Otto von Bronk) (1872-1951)发明了电子管的高频放大技术。A. Meissner (1883-1958),也与 Telefunken 合作,于 1913 年实现了反馈和自激励(self-excitation);英国和美国也有类似的独立发展。

……

在20世纪下半叶,具有可控电导率的半导体(晶体管,第 9.3.2 节)几乎完全取代了电子管。晶体管的主要优点是不需要进行阴极加热和相应的冷却(!)、具有抗断裂性、尺寸小和大规模生产廉价。今天,电子管仅用于需要非常高的输出的场景。

以上就是关于《电子管的原理(电子管的原理和应用有哪些)》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/tg/39082.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。