当阳光透过窗帘缝隙在地面投下明暗相间的条纹,当激光穿过细小狭缝在屏幕上形成错落的光斑,这些日常生活中易被忽略的现象,实则是光的波动性最直观的 “语言”—— 单缝衍射在悄然发挥作用。多数人对光的认知停留在 “沿直线传播” 的层面,却鲜少思考为何在特定条件下,光会偏离既定路径,展现出如同水波般的扩散与干涉特性。单缝衍射不仅是大学物理课程中的核心知识点,更是连接经典光学与现代科技的重要桥梁,其背后蕴含的物理规律,至今仍在精密测量、光学仪器设计等领域发挥着不可替代的作用。

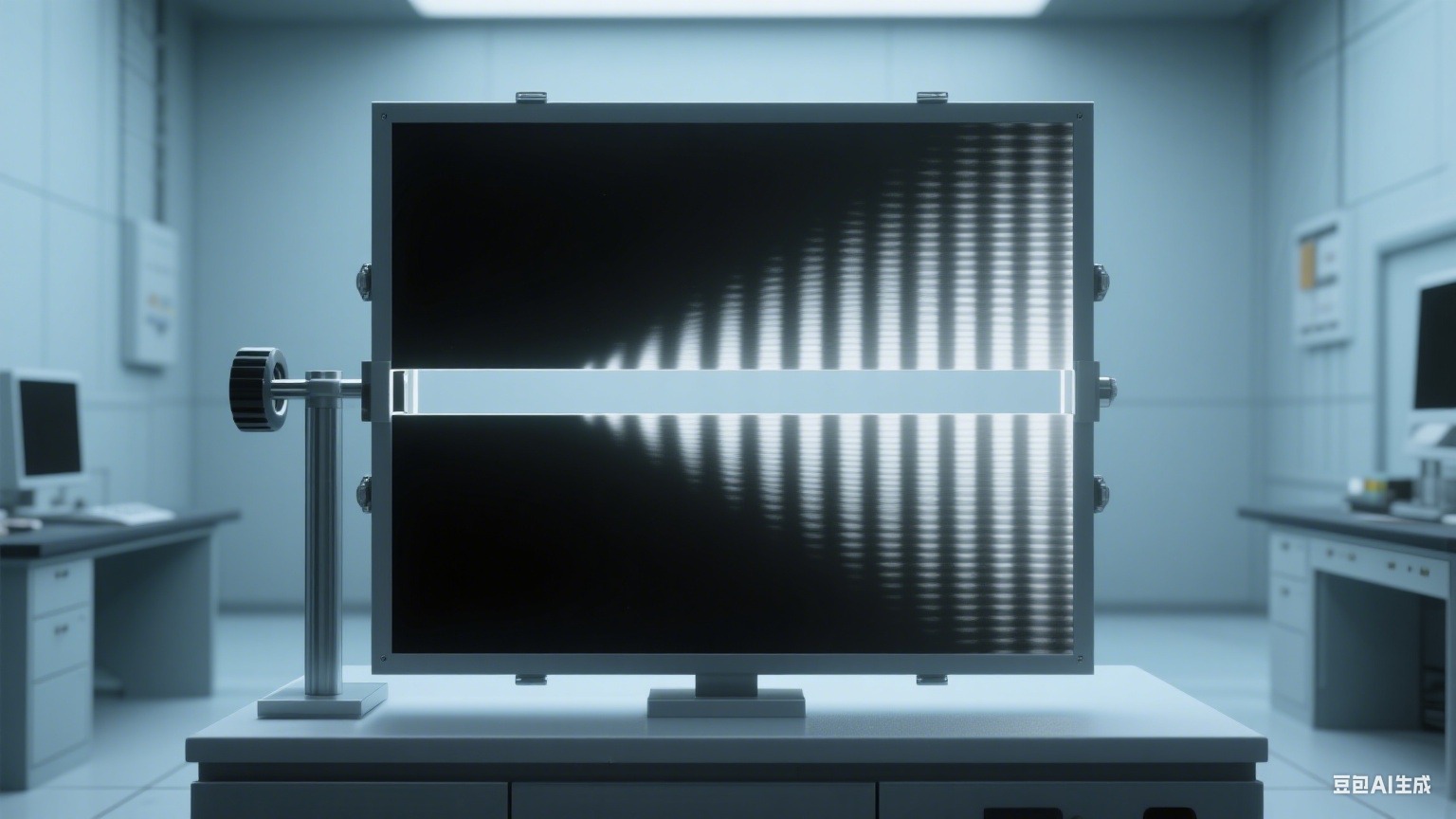

要理解单缝衍射的本质,需先打破对 “光的传播” 的固有认知。光既具有粒子性,也具有波动性,这一 “波粒二象性” 是量子力学的基础,而单缝衍射正是光波动性的典型证明。当一束平行光照射到宽度远小于光的波长的狭缝时,光线不会像粒子那样沿直线穿过狭缝形成单一亮斑,而是会绕过狭缝边缘向两侧扩散,随后这些扩散的光线在传播过程中相互叠加 —— 波峰与波峰相遇时亮度增强,波峰与波谷相遇时亮度减弱,最终在接收屏幕上形成中央宽且亮、两侧窄且暗的明暗相间条纹,这一过程便是单缝衍射现象的完整呈现。

从物理原理层面深入剖析,单缝衍射现象的产生与光的叠加原理密切相关。当平行光照射到单缝时,单缝处可视为由无数个点光源组成,这些点光源会各自发出子波并向空间各个方向传播。在接收屏幕的不同位置,这些子波的传播路程存在差异,这种路程差会导致子波在相遇时产生不同的叠加效果:当路程差为光的波长的整数倍时,子波相位相同,叠加后形成亮纹;当路程差为光的半波长的奇数倍时,子波相位相反,叠加后形成暗纹;而中央亮纹的形成,则是因为所有子波在该位置的路程差为零,叠加后亮度最强。这种基于波的叠加原理的解释,不仅能清晰说明单缝衍射条纹的分布规律,还能通过数学推导得出条纹宽度、亮度与狭缝宽度、光的波长之间的定量关系,为单缝衍射现象的应用提供了理论支撑。

单缝衍射现象并非仅存在于实验室中,其在实际生活与科技领域的应用早已渗透到多个方面。在精密测量领域,利用单缝衍射条纹的分布规律可实现对微小尺寸的精确测量 —— 例如,通过测量衍射条纹的宽度,结合已知的光的波长和狭缝与屏幕的距离,可反向计算出狭缝的宽度,这种方法在微电子器件制造中对芯片上细微结构的测量发挥着重要作用。在光学仪器设计中,单缝衍射现象既是需要克服的 “障碍”,也是可利用的 “工具”:光学望远镜、显微镜的物镜口径会受到单缝衍射的影响,导致成像分辨率存在极限,因此设计师需通过优化物镜结构来减小衍射的影响;而在光谱分析仪器中,单缝衍射则被用于将不同波长的光分开,为物质成分的分析提供清晰的光谱图。此外,在日常生活中,相机镜头的光圈调节、眼镜镜片的镀膜设计等,也都需要考虑单缝衍射现象的影响,以提升光学设备的性能。

然而,人们对单缝衍射现象的认知并非一蹴而就,而是经历了漫长的探索过程。在 17 世纪,牛顿提出的 “光的微粒说” 曾占据主导地位,该理论认为光是由微小粒子组成,沿直线传播,无法解释衍射现象;直到 19 世纪,托马斯・杨通过双缝干涉实验证明了光的波动性,随后菲涅耳基于波的叠加原理提出了完整的衍射理论,才为单缝衍射现象提供了科学的解释。这一认知过程不仅体现了物理学发展的阶段性与递进性,更说明了科学真理的发现需要打破固有思维的束缚,通过实验验证与理论推导的相互结合,才能逐步揭开自然现象背后的奥秘。如今,随着量子力学的发展,人们对光的本质有了更深入的认识,单缝衍射现象也被赋予了新的解读视角,但其核心的物理规律始终是连接经典光学与现代物理学的重要纽带。

单缝衍射现象如同一位 “无声的导师”,以其独特的条纹分布向人们展示着光的波动性,也以其广泛的应用向人们证明着基础物理理论的实用价值。从窗帘缝隙下的光斑到实验室中的精密实验,从日常生活中的光学设备到尖端科技领域的精密测量,单缝衍射现象始终在以不同的形式影响着人们的生活与科技的发展。那么,当我们下次再看到阳光透过缝隙形成的条纹时,是否会多一份对光的敬畏与好奇,是否会尝试从物理原理的角度去解读这一常见却不平凡的现象?

单缝衍射常见问答

- 单缝衍射产生的亮纹和暗纹分布有什么特点?

单缝衍射的亮纹和暗纹呈对称分布,以中央亮纹为中心,两侧依次分布着明暗相间的条纹。其中中央亮纹的宽度最宽,亮度也最强,向两侧延伸时,亮纹的宽度逐渐变窄,亮度也随之减弱,暗纹则分布在相邻亮纹之间,且暗纹的间距相对均匀。

- 狭缝宽度的变化会对单缝衍射条纹产生什么影响?

狭缝宽度与单缝衍射条纹的宽度呈反比关系。当狭缝宽度减小时,衍射现象会更加明显,中央亮纹的宽度会变宽,两侧亮纹的间距也会增大,同时条纹的亮度会有所降低;当狭缝宽度增大时,衍射现象会减弱,中央亮纹的宽度会变窄,两侧亮纹的间距也会减小,当狭缝宽度远大于光的波长时,衍射现象几乎消失,光可视为沿直线传播。

- 不同波长的光发生单缝衍射时,条纹分布有差异吗?

有明显差异。波长越长的光,单缝衍射条纹的间距越大,中央亮纹的宽度也越宽;波长越短的光,条纹间距越小,中央亮纹宽度越窄。例如,红光的波长大于蓝光,因此在相同条件下,红光的衍射条纹间距会大于蓝光,这也是通过单缝衍射可将不同波长的光分开的原因之一。

- 单缝衍射和双缝干涉都是光的波动性表现,二者有什么区别?

从产生原因来看,单缝衍射是单一狭缝处的无数子波相互叠加形成的,而双缝干涉是两束从不同狭缝射出的光相互叠加形成的;从条纹分布来看,单缝衍射的中央亮纹宽且亮,两侧亮纹亮度递减明显,暗纹间距不均匀,而双缝干涉的条纹宽度均匀,亮度也相对均匀,没有明显的中央宽亮纹;从影响因素来看,单缝衍射条纹受狭缝宽度和光的波长影响,双缝干涉条纹则主要受双缝间距、光的波长和双缝与屏幕距离影响。

- 日常生活中还有哪些现象属于单缝衍射?

除了阳光透过窗帘缝隙形成的条纹,日常生活中常见的单缝衍射现象还有:夜晚透过手指缝隙观察路灯时,看到的围绕路灯的明暗光环;透过羽毛的细小缝隙观察阳光时,看到的彩色条纹;相机镜头在强光下拍摄时,照片边缘出现的明暗相间的条纹等,这些现象本质上都是光通过细小狭缝后发生衍射形成的。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:光的 “别样足迹”:解码单缝衍射背后的物理奥秘 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/59451.html