后现代主义小说作为 20 世纪中叶以来文学领域极具颠覆性的创作潮流,始终以打破常规、挑战认知的姿态,在叙事结构、语言表达与主题意蕴上构建着独特的文学场域。它不再遵循传统小说对线性时间、完整情节与明确人物形象的执着,转而用碎片化的叙事拼贴、戏仿式的文本互涉、不确定性的主题指向,迫使读者跳出既定的阅读惯性,在解构传统文学规则的同时,重新思考语言与现实、自我与世界的关系。这种文学形态的出现,并非偶然的艺术实验,而是对现代社会中信息爆炸、价值多元、理性危机等文化现象的文学回应,每一部经典的后现代主义小说,都是一面折射当代人精神困境与认知局限的多棱镜。

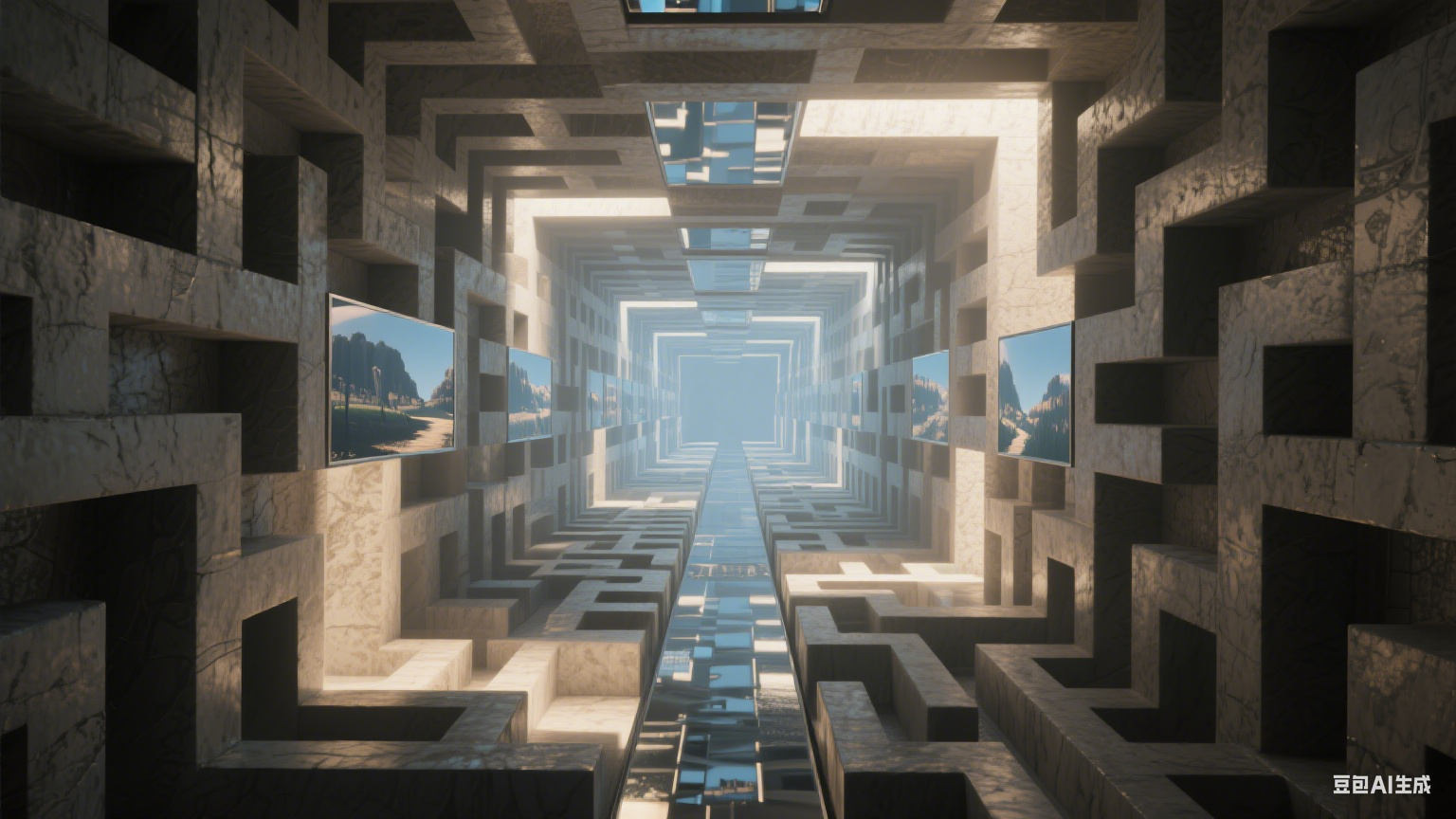

从叙事结构来看,后现代主义小说最显著的特征在于对 “整体性” 的消解。传统小说惯用的 “开端 — 发展 — 高潮 — 结局” 线性叙事逻辑,在后现代文本中常被拆解为交错的时间片段、断裂的情节碎片与多重的叙事视角,形成一座充满岔路与镜像的叙事迷宫。阿根廷作家豪尔赫・路易斯・博尔赫斯的《小径分岔的花园》便是典型代表,小说以间谍任务为表层线索,却在叙事中不断插入对 “分叉时间”“平行宇宙” 的哲学思考,将故事情节切割成多个可能的走向 —— 主人公俞琛的每一个选择,都对应着一个不同的结局,而这些结局并非相互排斥,而是同时存在于 “无限的时间网络” 中。这种叙事方式彻底打破了传统小说对 “唯一真实” 的追求,揭示出世界本身的复杂性与不确定性。同样,美国作家弗拉基米尔・纳博科夫的《微暗的火》更是将叙事解构推向极致,小说由一首 480 行的长诗、诗人的朋友对诗歌的注释以及伪学者金波特的评论三部分构成,三者相互矛盾、相互颠覆,读者必须在文本的缝隙中辨别真伪,最终发现所谓的 “故事真相” 不过是金波特的主观臆想。这种 “元小说” 式的创作手法,让小说本身成为反思 “叙事本质” 的载体,暴露了语言对现实的建构性与欺骗性。

在后现代主义小说的文本世界中,语言不再是传递思想的透明工具,而是成为具有自主意识的 “主角”。作家们热衷于通过戏仿、拼贴、语言游戏等手法,打破语言的常规用法,暴露语言符号与所指对象之间的断裂。美国作家托马斯・品钦的《万有引力之虹》中,充斥着大量的专业术语、俚语、密码与荒诞的比喻,如将导弹的轨迹与人类的欲望曲线并置,用 “热力学第二定律” 解释历史的熵增,语言在这部小说中既是叙事的媒介,又是叙事的主题 —— 它既试图捕捉现实,又不断陷入自我缠绕的困境。这种语言策略并非刻意的炫技,而是对现代社会中 “语言异化” 现象的批判:当广告、新闻、政治宣传不断操纵语言,让语言沦为权力与资本的工具时,后现代主义小说通过解构语言的稳定性,提醒读者警惕语言对认知的束缚。此外,戏仿作为后现代主义小说的重要创作手法,常常通过模仿经典文本的形式与风格,赋予其新的内涵,实现对传统文学权威的消解。例如,英国作家朱利安・巴恩斯的《福楼拜的鹦鹉》,以 “寻找福楼拜生前饲养的鹦鹉” 为线索,戏仿了传记文学的写作模式,小说中穿插着福楼拜的生平、作品分析、虚构的对话与作者的自我反思,最终打破了 “传记即真实” 的神话,揭示出所有对历史人物的解读都带有主观色彩,不存在唯一的 “真实福楼拜”。

主题层面,后现代主义小说始终围绕 “不确定性” 与 “自我解构” 展开,拒绝提供明确的价值判断与道德答案,而是将世界的荒诞性、人生的偶然性与认知的局限性赤裸地呈现在读者面前。法国作家塞缪尔・贝克特的《等待戈多》虽常被归为荒诞派戏剧,但其叙事逻辑与主题指向却与后现代主义小说高度契合 —— 两个流浪汉在荒凉的乡间小路等待一个名叫 “戈多” 的人,却始终不知道戈多是谁、是否会来,等待的过程充满了重复、无聊与荒诞。这部作品没有传统意义上的情节发展,也没有明确的主题答案,“戈多” 可以被解读为上帝、希望、意义,也可以被解读为 “无”,而这种 “意义的不确定性” 恰恰是后现代主义小说的核心追求:它不再试图为读者提供精神慰藉或价值指引,而是迫使读者直面 “世界本无意义” 的真相,在荒诞中自主寻找存在的价值。同样,美国作家库尔特・冯内古特的《五号屠场》以二战期间德累斯顿大轰炸为背景,却采用 “时间旅行” 的叙事方式,主人公比利・皮尔格里姆可以在不同的时间点之间自由穿梭,经历出生、战争、婚姻、死亡等人生阶段,这种叙事方式彻底消解了战争的 “英雄主义” 叙事,将战争还原为一场无意义的灾难,揭示出人类在暴力与命运面前的渺小与无助。小说结尾,冯内古特反复强调 “关于德累斯顿大轰炸,就说这么多了”,这种看似平淡的表述,实则蕴含着对历史暴力的无力感与对 “叙事无法还原真相” 的清醒认知。

值得注意的是,后现代主义小说的 “解构” 并非彻底的虚无主义,而是在解构传统的同时,暗含着 “重构” 的可能性。它通过打破文学的边界,将哲学、科学、历史等领域的思想融入文本,拓展了文学的表现力与思想深度;它通过挑战读者的阅读习惯,培养读者的批判性思维,让读者从 “被动接受者” 转变为 “主动阐释者”。当我们在博尔赫斯的 “迷宫” 中迷失方向,在纳博科夫的 “伪注释” 中辨别真伪,在品钦的 “语言丛林” 中艰难穿行时,我们不仅在体验一种全新的阅读快感,更在参与一场对 “如何认识世界” 的哲学思考。这种思考或许没有最终答案,但正是在对答案的不断追寻中,文学的生命力得以延续。

那么,当后现代主义的叙事策略逐渐被主流文学接纳,当 “解构” 成为一种习以为常的创作手法时,我们是否还能在文本的缝隙中,找到那种颠覆认知的震撼?当语言的游戏被不断重复,当碎片化的叙事成为新的 “套路” 时,后现代主义小说又将如何突破自身的局限,继续保持对现实的批判性与对文学的创新性?这或许不是一个需要作家单独回答的问题,而是需要每一位读者在与文本的对话中,共同探索的命题 —— 毕竟,后现代主义小说的真正价值,从来都不在于提供答案,而在于唤醒提问的勇气。

后现代主义小说常见问答

- 问:后现代主义小说为什么总是采用碎片化的叙事结构?

答:后现代主义小说的碎片化叙事,本质上是对现代社会 “碎片化现实” 的文学回应。现代社会中,信息爆炸、价值多元、人际关系疏离,传统线性叙事难以呈现这种复杂的现实状态。碎片化叙事不仅能更真实地反映世界的不确定性,还能迫使读者主动参与文本解读,打破 “作者中心论” 的传统阅读模式,让读者在拼接碎片的过程中自主构建意义。

- 问:后现代主义小说中的 “元小说” 是什么意思?它有什么特点?

答:“元小说” 是后现代主义小说的重要子类型,核心特征是 “自我指涉”,即小说在叙事过程中主动暴露自身的 “虚构性”。这类小说常常会让作者直接出场与读者对话、让人物意识到自己是 “小说中的角色”、或对小说的创作过程进行评论,打破 “第四堵墙”。其目的是消解传统小说对 “真实” 的伪装,揭示叙事与现实之间的断裂,让读者反思 “语言建构现实” 的本质。

- 问:阅读后现代主义小说时,经常觉得 “看不懂”,这是正常的吗?

答:这是正常的阅读体验。后现代主义小说本身就拒绝提供 “标准答案”,它的价值不在于让读者轻松获取情节,而在于引导读者进行批判性思考。“看不懂” 往往源于我们习惯了传统小说的阅读惯性,当跳出 “追求完整情节、明确主题” 的思维定式,尝试从 “语言策略”“叙事逻辑”“哲学内涵” 等角度解读文本时,就能逐渐体会到其中的深意。此外,多次阅读、结合作家的创作背景与时代语境,也能帮助理解文本。

- 问:后现代主义小说与现代主义小说有什么区别?

答:两者虽都对传统文学有突破,但核心追求不同。现代主义小说(如卡夫卡、普鲁斯特的作品)虽也探索人的精神困境、打破线性叙事,但仍保留对 “深度意义” 的追求,试图通过象征、隐喻等手法挖掘人类存在的本质;而后现代主义小说则彻底消解 “深度意义”,拒绝象征与隐喻,主张 “平面化”,更注重语言游戏、叙事解构与对现实的 “戏仿”,不再试图为人类的精神困境提供解决方案,而是强调困境本身的荒诞性。

- 问:后现代主义小说是否只关注形式创新,不重视主题思想?

答:并非如此。后现代主义小说的 “形式创新” 与 “主题思想” 是紧密结合的,形式本身就是主题的载体。例如,碎片化叙事不仅是一种结构手法,更是对 “世界不确定性” 的主题表达;语言游戏不仅是文字技巧,更是对 “语言异化” 的批判。这类小说看似 “重形式、轻思想”,实则是通过形式的创新,更尖锐地触及现代社会的核心问题,如理性危机、权力操纵、意义失落等,只是其表达方式不再是传统的 “直白说教”,而是通过文本的 “自我解构” 让读者自主领悟。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:解构与重构:后现代主义小说的叙事迷宫与精神内核 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/61810.html