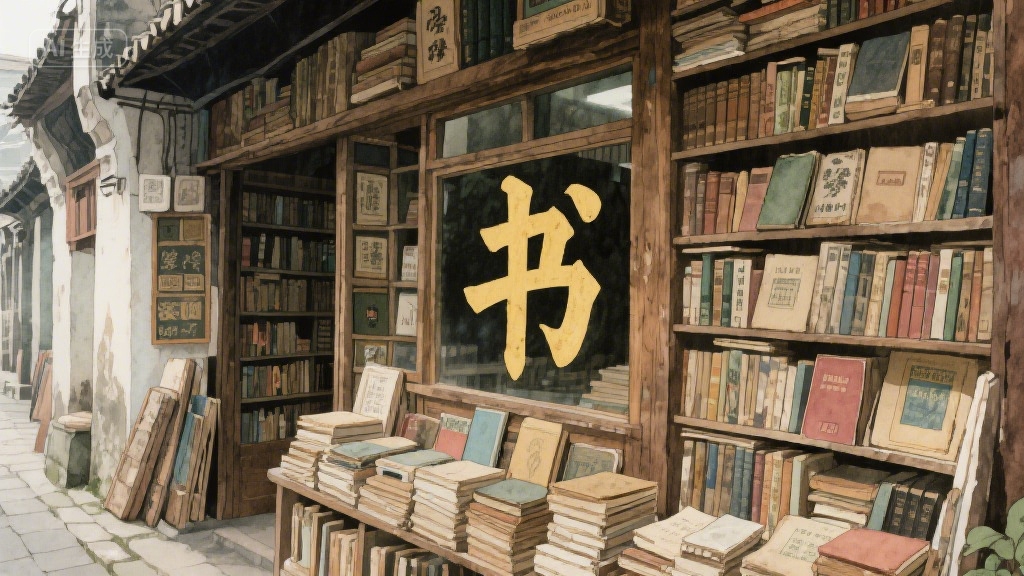

推开那扇挂着铜铃的木门时,清脆声响总能划破街道的喧嚣。这家藏在老城区巷弄里的旧书店,没有醒目的招牌,只有木质橱窗上贴着泛黄的 “书” 字,像一枚被岁月打磨过的印章,悄悄标记着城市里被忽略的诗意角落。书架从地面堆到天花板,每一格都挤着不同年代的书籍,封面有的磨损起皱,有的还留着前任主人贴的藏书票,指尖拂过书脊时,能触到时光留下的细微纹路 —— 或许是某个人在通勤路上留下的指痕,或许是雨天里不小心溅上的水渍,每一道印记都藏着未被言说的故事。

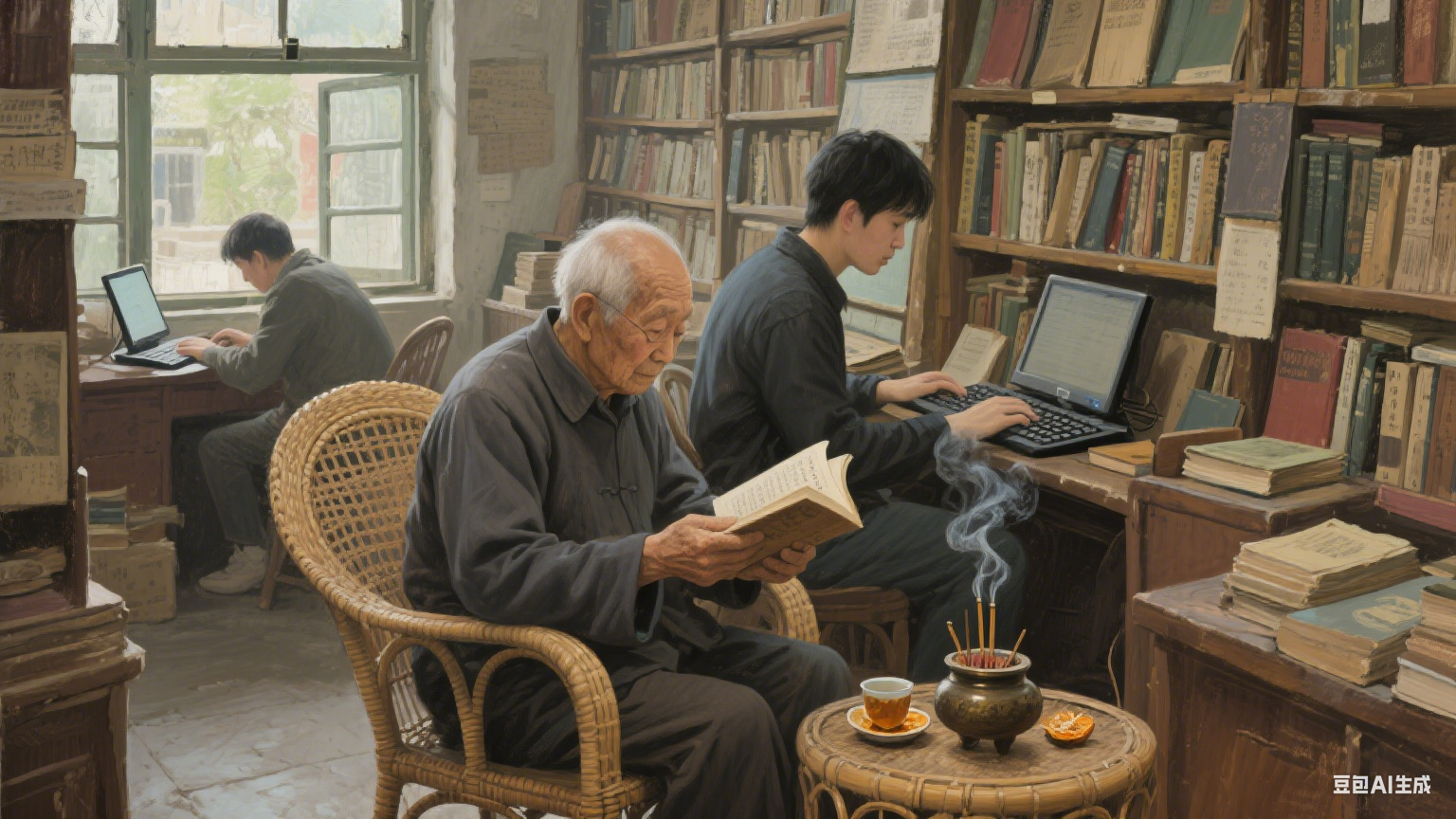

店里总飘着淡淡的纸墨香,混着墙角旧藤椅旁香炉里的檀香,形成一种独特的气息。老板是位头发花白的老人,多数时候坐在柜台后翻看旧书,偶尔抬头与熟客点头问好,从不刻意推销。常有年轻人抱着电脑进来,点一杯老板自制的陈皮茶,找个靠窗的位置坐下,在书页翻动的沙沙声里敲打着键盘,新旧时光的节奏在此刻奇妙交融。有人来这里是为了寻找绝版的老书,有人只是想避开外面的车水马龙,还有人带着父辈留下的旧书来捐赠,希望这些承载回忆的纸张能找到新的归宿。

去年深秋,我在角落的书架上发现了一本 1987 年版的《边城》,扉页上用蓝色钢笔写着几行小字:“今日与阿妹同游凤凰,见沱江水如碧玉,忽忆起翠翠,遂购此书以赠。” 字迹娟秀,末尾还画了一朵小小的杜鹃花。我捧着书问老板,是否知道这本书的前任主人是谁。老板笑着摇头,说这类带着字迹的旧书在店里很常见,有的顾客会特意留下只言片语,像是在给未来的读者写一封匿名信。他曾遇到过一对情侣,在二十年前的同一本《爱情故事》里分别写下心愿,二十年后偶然重逢,又在这家店里找回了那本书,发现彼此的字迹早已被时光晕染在一起。

旧书店的魔力,或许就在于它能让不同时空的人产生奇妙的联结。书架上的每一本书,都像是一个小小的时空胶囊,装着前任主人的心情、故事与回忆。一本 1990 年的日记本,里面记录着一个高中生备战高考的日常,字里行间满是少年人的焦虑与憧憬;一套 1950 年代的《鲁迅全集》,书页间夹着干枯的银杏叶,叶脉清晰可见,仿佛还能闻到当年秋日的气息;甚至一本普通的习题册,后面也可能藏着某个学生偷偷写下的暗恋心事,被时光封存至今。这些细碎的片段,拼凑起来就是一部鲜活的人间百态,让每一个走进书店的人,都能在书页间找到属于自己的共鸣。

如今的城市里,高楼大厦拔地而起,连锁书店和线上书城随处可见,旧书店似乎成了被遗忘的角落。但总有一些人,会特意绕开繁华的商业街,走进这些藏在巷弄里的小店。他们或许不是为了购买某一本书,而是为了寻找一种久违的宁静 —— 在这个快节奏的时代,能静下心来翻一翻旧书,闻一闻纸墨的香气,听一听老板讲述那些与书有关的故事,本身就是一种难得的享受。有位常客曾说,每次走进这家旧书店,就像回到了小时候外婆家的阁楼,那里也堆着许多旧书,阳光透过木窗洒在书页上,温暖而安静,这种感觉让他格外安心。

老板说,他守着这家书店已经三十年了,见证了老城区的变迁,也送走了一批又一批的顾客。有人从学生时代就来这里看书,如今带着自己的孩子再来;有人离开城市多年,回来后第一件事就是来店里看看,仿佛这里是他们与故乡之间的纽带。曾经有顾客劝他把书店搬到更繁华的地段,或者开通线上售卖渠道,这样能多赚些钱。但老板始终摇头,他说旧书店就该待在这样的巷弄里,带着烟火气,才能留住那份独特的韵味。“如果搬到了高楼里,就不是原来的味道了。” 他说这话时,目光落在窗外的老槐树上,树叶在风中轻轻摇曳,像是在附和他的话。

上个月,书店门口的老槐树被台风刮断了一根枝桠,老板心疼了好几天,后来干脆把断枝锯成小块,打磨光滑后做成了小小的书签,送给来店里的顾客。我也收到了一枚,上面还留着树皮的纹理,老板说:“这棵树陪着书店长大,现在它的枝桠能变成书签,继续陪着这些书,也挺好。” 拿着那枚书签,我忽然觉得,旧书店就像这棵老槐树,虽然不似高楼那般耀眼,却在城市的褶皱里深深扎根,用自己的方式守护着时光与回忆。

或许有一天,随着城市的不断发展,这些旧书店会逐渐消失,被更现代的事物取代。但那些曾在书店里发生的故事,那些被书页承载的回忆,那些在墨香中度过的时光,会永远留在人们的心里。就像那本《边城》扉页上的字迹,那片夹在《鲁迅全集》里的银杏叶,那枚老槐树做成的书签,它们会在某个不经意的瞬间,提醒我们:在这个日新月异的世界里,总有一些东西,值得我们慢慢守护,细细珍藏。下次路过老城区的巷弄时,你会不会也停下脚步,推开那扇挂着铜铃的木门,去寻找属于你的那本旧书,或是那段被时光封存的故事呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。